スタッフによる冊子作成日誌

- 2015年06月05日

- [冊子印刷の豆知識]冊子や本の名称について―綴じ方編―

こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

ようやく週末ですね。皆さまいかがおすごしでしょうか。

以前のブログでは、「上製本」と「並製本」の違いについてご紹介しました。

▶[冊子印刷の豆知識]冊子や本の名称についてー製本編ー

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/その中で、少〜しだけ「綴じ方」についてお話しました。

「無線綴じ」「あじろ綴じ」…など、耳慣れない単語が出てきて、 「え?え?何?」と思われたかもしれません。

そこで今回は「綴じ方」について簡単にお話しします!綴じ方は、大きく分けると2種類。

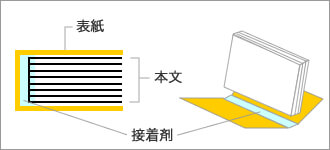

接着剤を使う「無線綴じ」と、綴じ糸や針金を使う「有線綴じ」があります。まず、無線綴じは背表紙の部分に、接着剤を塗って綴じる方法です。

がっちり綴じられるので、ページ数の多い冊子に使われることが多いです。 無線綴じの本を上から見た写真です。接着剤が見えますね。

無線綴じの本を上から見た写真です。接着剤が見えますね。

中でも、背の部分にスリットを入れて、接着剤をより深く浸透させる方法を「あじろ綴じ」と呼びます。

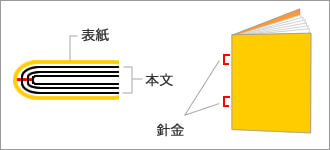

一方、有線綴じは、糸で綴じる「糸かがり(綴じ)」や 針金で綴じる「針金綴じ」があります。

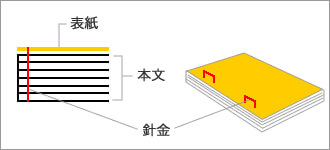

さらに「針金綴じ」には、冊子を折って閉じた状態で 背の部分に上から針金を通す「平綴じ」と、 本を開いた状態で真ん中から針金を通す「中綴じ」があります。

見開きやすく、読みやすいのがメリットです。 こちらは中綴じ。ページ数の少ない雑誌などでよく見かけます。

こちらは中綴じ。ページ数の少ない雑誌などでよく見かけます。

並製本

(ソフトカバー)無線綴じ 無線綴じ・

あじろ綴じ「無線綴じ」は糸や針金を使わずに、背をホットメルト(接着剤)で綴じる方法です。

最も一般的な綴じ方です。

背にスリットを入れて接着剤をより浸透させ、強度をあげる方法を「あじろ綴じ」と言います。無線綴じとあじろ綴じは同じ見た目をしています。

有線綴じ 中綴じ 表紙と中身を重ねて開き、背になる部分を針金で綴じる方法です。

ページ数が少ないフリーペーパーやカタログによく用いられます。

平綴じ 背の端から5mm程度内側の部分を、針金やホチキスでとめる方法です。

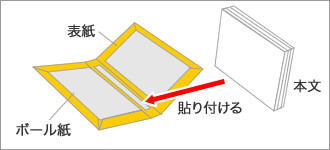

上製本

(ハードカバー)有線綴じ 糸綴じ

アジロ綴じなど冊子の中身となる、本文を綴じた束(つか)を作り、束の上に芯となるボール紙に紙やクロスを貼った表紙をかぶせて、製本したもの

記念誌や写真集などによく使われます。

有線綴じと無線綴じ、どんな冊子をつくるのか、目的に合わせた使い分けをご提案いたしますので、お気軽にお問合せください。

▶ 無線とじ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら

▶︎ 中とじで選べる基本仕様について詳しくはこちら●問い合わせ先はこちら↓↓

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社