スタッフによる冊子作成日誌

プロジェクトO(オリンピア)

オリンピア印刷の新人、藤原が趣味で書き溜めた俳句を1冊にまとめて、俳句集を作ることに。はたしてどのような俳句集が出来上がるのか?そもそも出来上がるのか?その過程をレポートします。

-

冊子のサイズを選ぼう〜プロジェクトO〜

2015年12月21日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

俳句集の作成過程をご紹介する「プロジェクトO」、前回は、オリンピアのサイトを参考に製本方法を選んでいきました。

▶製本方法はどれを選ぼう?ページ数から選んでみる〜プロジェクトO〜今回作成する俳句集は、200ページ前後を予定しており、ページ数との兼ね合いで、「無線綴じ(くるみ製本)」や「上製本(ハードカバー)」が適しているということでしたね。

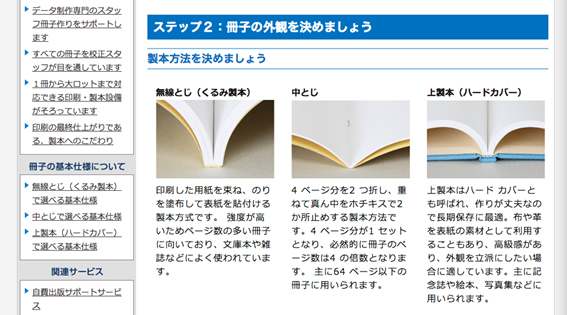

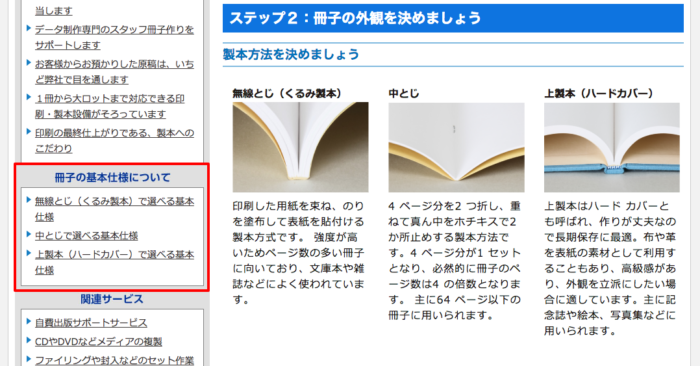

そして、オリンピアの公式サイトにありますこちらのページにたどり着きました。

この、左側にあります「冊子の基本仕様について」という部分にご注目ください。

「無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様」「中綴じで選べる基本仕様」「上製本(ハードカバー)で選べる基本仕様」と、製本方法ごとにリンクがありますね。

わざわざ分けて紹介しているということは、各製本方法で選べる仕様が違う、ということなのでしょうか?

ならば、各仕様をチェックしたうえで製本方法を選んだ方が、より満足のいく冊子作成が叶うのではないか…!?…ということで、今回は候補に残っている「無線綴じ(くるみ製本)」と「上製本(ハードカバー)」の基本仕様の違いを確認して、より希望に合う製本方法を絞り込みつつ、サイズも選んでいこうと思います!

早速、こちらのリンクから詳細を見てみましょう!

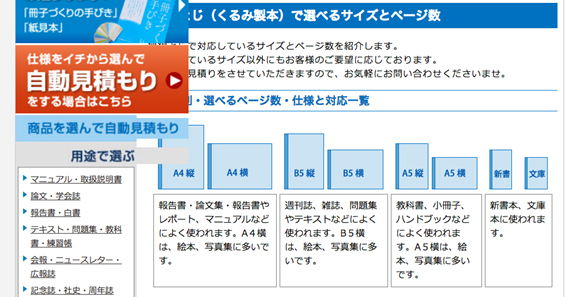

まずは「無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様」をクリック。すると、「無線綴じ(くるみ製本)で選べるサイズとページ数」が紹介されています。

A4の縦・横、B5の縦・横、A5の縦・横、新書、文庫の各サイズが紹介されています。

ちなみに、私が持っている俳句集はA5縦や新書サイズがほとんどで、今回作成する俳句集も、同じようなサイズを想定していました。この図には両方とも載っているので、どちらも対応可ということですね、一安心です。画面をスクロールすると、サイズごとに選べる各仕様の対応表が続きます。

項目は、上から「サイズ」「綴じ方向」「両面印刷のページ数」「片面印刷のページ数」「可能な加工オプション」とサイズごとに分けて書かれていますね。

上から2つ目の「綴じ方向」の「縦綴じ/横綴じ」というのは、縦綴じ=縦型(長い辺で綴じられた冊子)横綴じ=横型(短い辺で綴じられた冊子)という意味です。

(※「印刷をする際に知っておきたい『冊子の縦型と横型の違いについて』」のURLを貼ってください)

また、上から3つ目、4つ目の「両面印刷のページ数」「片面印刷のページ数」を確認すると、今回予定している200ページは範囲内に収まっているので、問題ないですね。

そして一番下の段を見ますと、「可能な加工オプション」に、ブックカバーや箔押しなどが挙げられています。

せっかくだし、カバーをかけて豪華にしたい!という希望も叶いそうです。さて、無線綴じのサイズやページ数を確認したので、同じく画面左側のリンクから、今度は「上製本(ハードカバー)で選べる基本仕様」をクリックしてみます。

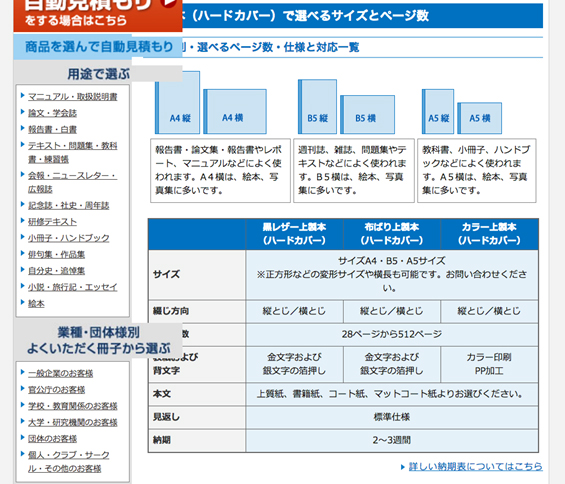

無線綴じのページと似たような作りになっていて、比較しやすいですね。上製本のサイズは、A4の縦・横、B5の縦・横、A5の縦・横が紹介されています。

新書サイズは対応していないようですね。また、下にあります各仕様の対応表では「黒レザー上製本」「布ばり上製本」「カラー上製本」に分けて紹介されていますが、上から3段目にあります「ページ数」はどれも28ページから512ページまで対応ということで、これも今回の予定ページ数である200ページは対応範囲内ですね。

…となると、希望の冊子サイズはA5縦か新書なので、今回選択する、製本方法とサイズの組み合わせは、「無線綴じでA5サイズ」「無線綴じで新書サイズ」「上製本でA5サイズ」以上の3パターンになります。

ここで私はふと気づきました。

「この3パターンを比べると、予算にはどのくらい差が出るんだろう?」と…。

そこでパソコンの画面を見てみると、左上に燦然と輝く「自動見積もり」のバナーが!よし、この自動見積もり画面フォームを使って予算を比較してみよう!…ということで、次回は自動見積もりフォームについてお話しいたします。

ご期待ください!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

製本方法はどれを選ぼう?ページ数から選んでみる〜プロジェクトO〜

2015年12月17日

皆さん、こんにちは。 オリンピア印刷、新人の藤原です。

俳句集を作成する今回の「プロジェクトO」、前回は、掲載内容をどうするか、というお話でした。

▶冊子の内容は何にしよう?〜プロジェクトO〜

https://www.sasshi-insatsu.com/?p=3105今回は、その掲載内容をふまえて、次のステップへ進んでいこうと思います!

前回、「内容量からして200ページ前後の冊子になりそうだ」という予測が立ちました。

200ページ前後…ということは、ある程度厚みのある冊子になるな…と思いつつ、「中身の方向性を決めた後は、やっぱり外観かしら?」ということで、情報を得ようとオリンピアの公式サイトを覗いてみることにしました。

トップページを開くと…おお、左側にありました!「5分でわかる冊子の作り方」と!

これは有益な情報があるに違いない!

早速クリック!

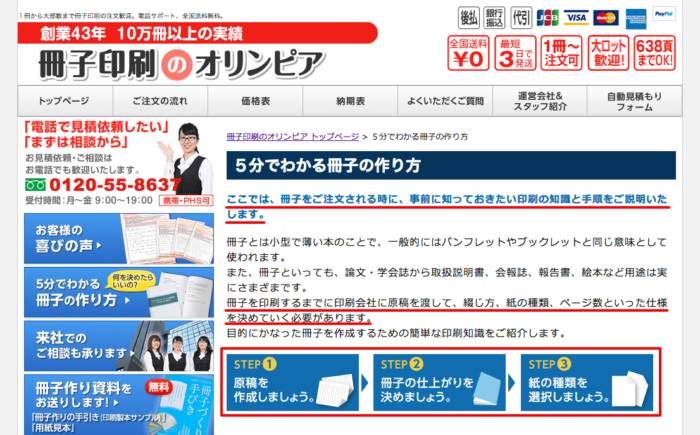

すると、「ここでは、冊子をご注文される時に、事前に知っておきたい印刷の知識と手順をご説明いたします。」という文言が…ふむふむ。

「冊子を印刷するまでに印刷会社に原稿を渡して、綴じ方、紙の種類、ページ数といった仕様を決めていく必要があります。」ということだそうです。

今の時点では、ページ数だけはだいたい決まっているとして…。

とりあえず、順を追って3ステップをチェックしてみます。まずはステップ1。

ほう、手書き原稿でも入稿可能なのですね。

私の場合、作った俳句は手書きで残すこともあればワードで保存することもあるので、両方OKというのはありがたいですね。

ちょっと安心しつつ、ステップ2へと読み進めていきます。

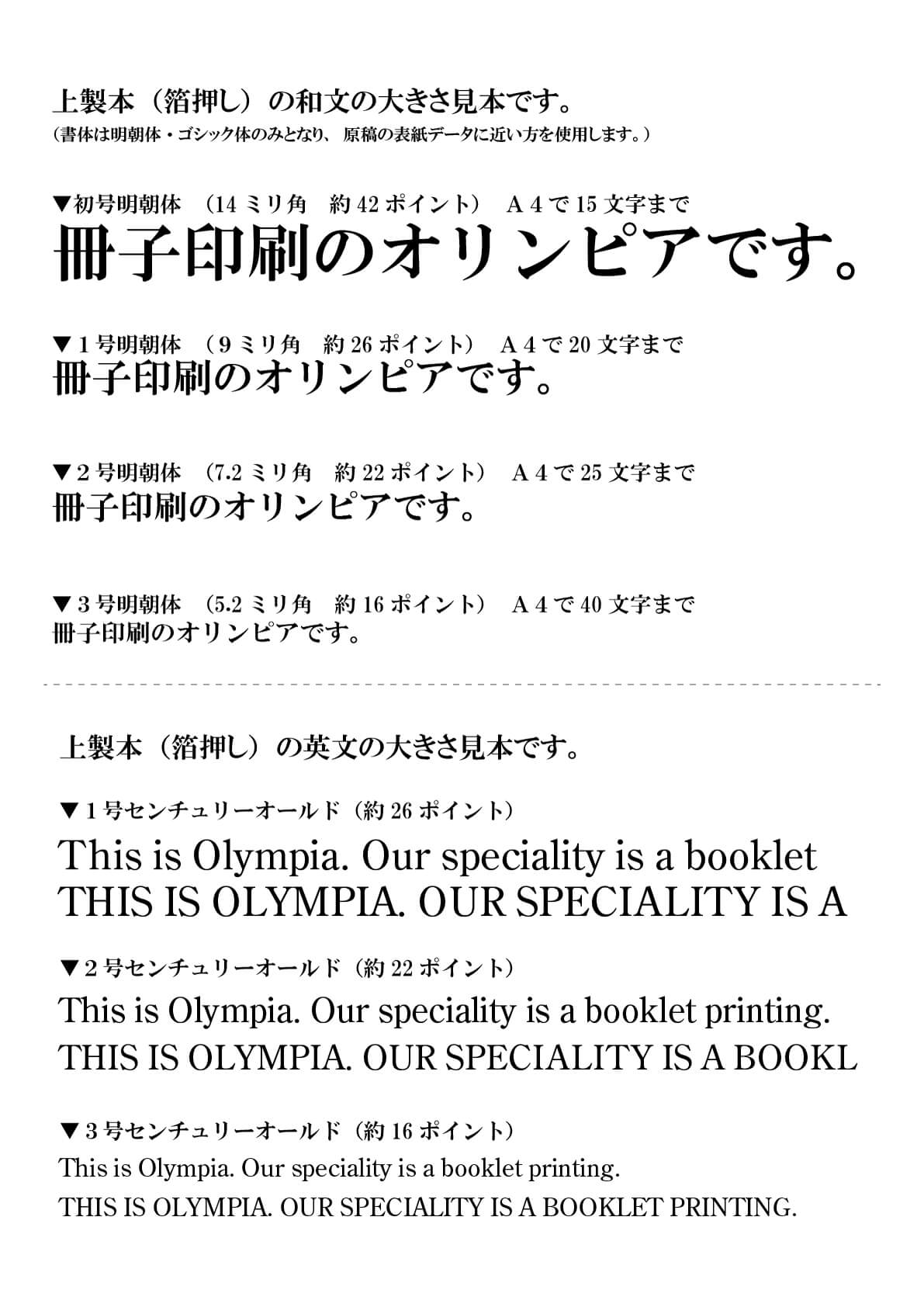

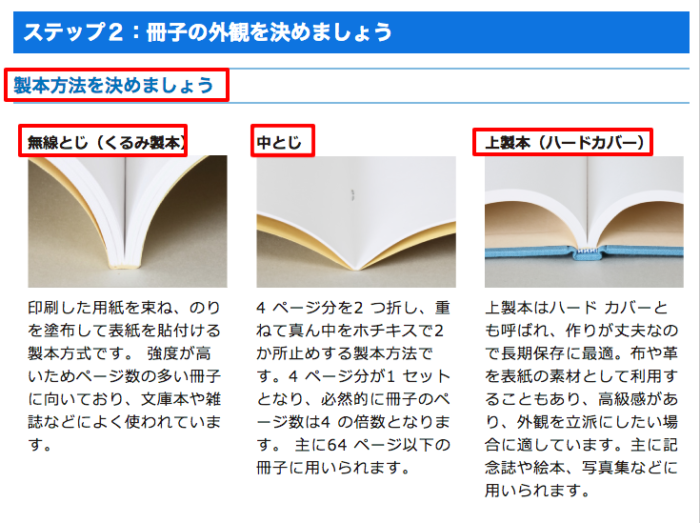

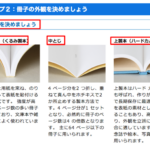

製本方法を決めましょう、という文言とともに 「無線綴じ(くるみ製本)」「中綴じ」「上製本(ハードカバー)」が載っています。

はっ、そういえば、このブログでも過去に紹介されていた気がします!

早速、ブログの過去記事をさかのぼってみました。

▶ 「冊子や本の名称について―製本編」

▶「冊子や本の名称について―綴じ方編―」3種類の製本方法の特徴を読んでみると、 「中綴じ」は主に64ページ以下の冊子に用いられる、と書かれているので、 200ページを想定している私の俳句集には不向きだ、ということが分かりました。

となると、「無線綴じ(くるみ製本)」か「上製本(ハードカバー)」での製本になるわけですね。

ではどちらを選ぼうか…と思いながら画面の左側を見てみると、 「無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様」 「中綴じで選べる基本仕様」 「上製本(ハードカバー)で選べる基本仕様」 という、製本方法ごとのリンクが用意されているではありませんか!ここを開けば、さらなるヒントが待ち受けているに違いない! …と期待をふくらませつつも、次回へ続きます。

今回分かった、「ページ数に適した製本方法」の情報を元に、 イメージ通りの一冊へとたどり着けるのでしょうか? ご期待ください!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子の内容は何にしよう?〜プロジェクトO〜

2015年12月03日

皆さまこんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

前回は、「俳句集を作る!」と宣言いたしました。

今回から製作の工程をご紹介して参ります。さて、一番はじめにすることとしては 「そもそも、何を載せるの?」という、掲載内容の吟味です。

もちろん、俳句集なので、俳句を載せることは大前提ですね。

そこからさらに、俳句と写真などを併せて載せるのか、 解説も書き添えるのか…など、 プラスアルファの要素を検討していきます。

その内容によって、最終のページ数や構成が決まるので、 じっくり考えていきたいところです。例えば、写真も載せる場合ですと、 モノクロ印刷ではなくカラー印刷にしようかな、とか、 解説も載せるとページ数が増えるから 強度の高い無線綴じが向いているのでは、とか、 内容だけでなく、印刷や製本の方法を決定する要因にもなります。

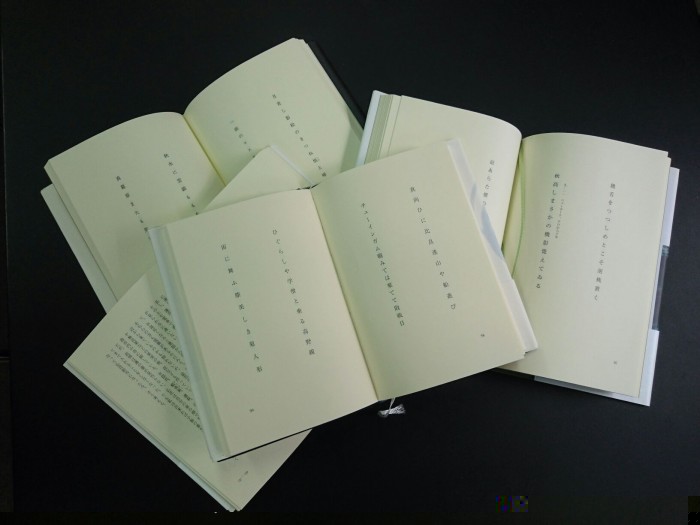

さて、私は俳句を始めて2年になるのですが、 今までに作った句は約100句あります。

ここで参考に、句会の師匠や仲間が作った俳句集をパラパラとめくってみました。1冊につき、だいたい何句くらい載っているのかと数えてみたところ、 …1冊につき…100句どころか…300句から400句ぐらいまで載っていました…。

手持ちの俳句集4冊のうち3冊が 1ページにつき2句掲載している構成で、 まえがきやあとがきを含め、 総ページ数はだいたい200ページ弱から300ページ強でした。「これは…句数をもっと増やしてから、冊子にした方がいいのかも…?

でも、今までの軌跡として作ろうって思っていたのに機を逸するのはちょっと…」そんな不安を抱きつつ、残りの1冊を開いてみると、 掲載句数は100句!

それぞれに解説がついていて、総ページ数は約200ページ!「よし、いける!やっぱり今の句数で作ろう!」

解説を書き加えるか、それとも写真や絵を載せるか…

せっかくだから、とことんこだわろうという決意とともに 期待を膨らませつつ次回へと続きます。ぜひお楽しみに!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社