スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

オリンピア印刷のお客様相談室【自分史の前書きについて①】

2016年10月14日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

【オリンピア印刷 お客様相談室の第六弾】

今回の問い合わせは下記です。「現在、自分史を製作しているのですが前書きにはどんな内容の文章が良いのでしょうか」

お問い合わせ、ありがとうございます。

確かに前書きというのは、ある意味本文よりも何を書いたらいいのかイメージしづらいかもしれませんね。これまでに製作をお手伝いさせていただいた自分史を振り返る限りでは

「自己紹介」や

「自分史を書こうと思ったきっかけ」や

「自分史の要点」

「読者に向けたあいさつや感謝の言葉」

について書かれた前書きが多いように感じます。ここまで読んで皆さんが気になるのは「つまり私の自分史に合う前書きは、どの内容なの?」ということではないでしょうか。

そこで次のブログから複数回にわけて、前書きの内容を決めるポイントや、そのテーマを選ぶことでどんな効果が期待できるかをお話させていただこうと思います。

ちなみに次回のブログは「自己紹介」というテーマについてご紹介する予定です。

乞うご期待!▼自分史の前書きについて

>>【自分史の前書きについて①】

>>【自分史の前書きについて②「テーマ:自己紹介」】

>>【自分史の前書きについて③「テーマ:製作のきっかけ」】

>> 【自分史の前書きについて④「テーマ:感謝の気持ち」】●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

オリンピア印刷のお客様相談室【横型冊子について】

2016年10月07日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

【オリンピア印刷 お客様相談室の第五弾】

今回の問い合わせは下記です。「冊子には縦型と横型がありますが、多くの冊子は縦型です。

横型はどんな内容を掲載したい場合に選ばれる形なのでしょうか」ご質問、ありがとうございます。

そうですよね、私達の身の回りには縦型をしている冊子は多いですが横型はあまり見かけないですよね。とはいえ、横型冊子にももちろん特長やメリットがあるのは事実。

そこで、あまり知られていない横型冊子の特長やメリットをかんたんにご紹介したいと思います。横型冊子の特長は、写真やイラストをダイナミックにレイアウトできること。

そのため写真集や作品集に適しているようです。また横型は目線を大きく変えることなく、ページをめくることができ物語の展開を妨げないので絵本の製作にも適した形といえます。

以上が横型冊子の特長やメリットです。

今後このブログを読まれた方が、絵本や写真集を製作したい…と、お考えになった時に横型でつくることもご検討いただけたら幸いです。

縦型でつくった絵本や写真集とはまた違った魅力のある冊子になることでしょう。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

自社一貫生産で情報漏洩を防ぎます!

2016年09月20日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

最近よく、情報漏洩に関するニュースを耳にしますね。

企業による情報漏洩は特に、扱う情報量が多くなる分、一層のダメージが生じます。「…あれ、これオリンピアのブログだよね?」と思われた皆さん、安心してください、オリンピアのブログですよ!

なぜ情報漏洩のお話をしたかといいますと、私たちも冊子作成をする際、お客様から名簿や開発資料などの

機密性を求められる情報をお預かりすることがあるからです。そこで今回は、オリンピアの情報管理体制を支える特徴のひとつである、「自社一貫生産体制」についてお話ししたいと思います。

オリンピアでは、冊子作成の依頼受付から、入稿いただいたデータの確認・作成、印刷、製本、発送までを

すべて自社ビル内だけで一貫しておこなっていますので、情報が外部へ漏洩しにくい、というわけです。さらに、お客様のご希望に応じて秘密保持契約を締結することも可能です。

社外秘の資料や開発中の商品仕様書など、特に機密性が求められる冊子作成を検討される場合は、お気軽にお問い合わせください。もちろん、他のあらゆる冊子の作成につきましても、個人情報保護方針に基づき、情報は厳重に取り扱います。

安心しておまかせくださいね!安心できる印刷会社をお探しの皆さん、自社一貫生産のオリンピアにお任せあれ!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

オリンピア印刷のお客様相談室 【手で簡単に紙が切り離せる −ミシン目について−】

2016年09月13日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

今回で4回目となるお客様相談室です。

みなさんのお悩みが少しでもなくなるよう、これからも続けていきたいと思っています。では、【オリンピア印刷のお客様相談室の第四弾】今回は下記のお問い合わせをご紹介します。

「学校案内などの巻末につけるお問い合わせ用の返信ハガキにミシン目をつけたいのですが可能でしょうか?」

お問い合わせ、ありがとうございます。

ミシン目をつける加工は「もちろん可能です」!

切り取りたい箇所に細かい切り込みを入れることでハサミなどを使わなくても切り離すことができる、おすすめの加工。

となると、ミシン目がついているだけでも読者の方にとっては手間がはぶけるので返信率が上がる可能性があります。これがミシン目加工。カレンダーやチケットでも使われている加工です。

そのため返信ハガキだけではなく、クーポンやチケットなどにも活かすことができます。

例えばフリーペーパーの割引チケット部分にミシン目をつければ切り取ってすぐに使えるので割引チケットを使用する方も増えるのではないでしょうか。以上がミシン目加工についての説明になります。

「こんな紙や冊子にも、ミシン目加工を施せる?」など何か疑問がありましたらお気軽にご連絡くださいね。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

入稿してから冊子が届くまで〜プロジェクトO〜

2016年09月09日

皆さん、こんにちは。オリンピア新人の藤原です。

やっと部屋からダンボールもほとんどなくなり、新しい部屋で快適に生活ができるようになりました。

前の住んでいたお部屋もとても愛着があったのですが、住んでみるとやっぱり新しいっていいですね。さて、俳句集の入稿に向けて勤しむ私に、俳句仲間がこんな疑問を投げかけてきました。

「俳句集作ってるって聞いたけど…いつ読めるの?」

うっ、なんという耳の痛いお言葉…!

確かに、「俳句集を作る!」と決意してから、あの句も載せたいこの句も載せたい、と試行錯誤を重ねることが多く、なかなか入稿用の原稿が仕上がらないのが現状です。

これでは、冊子ができあがり、届き、皆に読んでもらえるのはいつになることやら…。しかし!

入稿の準備さえ完了すれば、あとはとってもスムーズなんです!

ということで、今回は冊子の届くタイミング、つまり「納期」についてのお話をいたします。

私の俳句集に合わせて「無線綴じ」の場合を例にとってご説明しましょう。まず、原稿が仕上がってからは、以下の3つの手順を踏みます。

①発注者(今回の場合は私ですね)がオリンピアへ、原稿をデータもしくは紙の形式で送ります。

(これが、いわゆる「入稿」です)②その後、オリンピアから発注者(私)に、データで入稿した場合は3営業日以内、紙原稿で入稿した場合は5営業日以内に確認用の印刷サンプル(PDF、もしくは印刷物)が送られます。

③その印刷サンプルを、発注者(私)が確認し、変更点があればその旨を、なければこれでよいという旨を

メールやFAXでオリンピアに返信します。

(これを「校正完了」、略して「校了」といいます)そして、校了の日(12:00を過ぎる場合は、その翌日)から数えて、なんと、最短ですと5営業日で冊子が発送されるんです!

例えば月曜日の12:00までに校了した場合ですと、火・水・木・金で4営業日、土日は営業していませんのでとばして、翌月曜日には発送できるということなんです。どうでしょう、意外とスピーディーではありませんか?

ちなみに納期は、ページ数や希望冊数、オプションの有無によって多少変化する場合もありますので、お気軽にご相談、ご質問くださいね。「この日までに冊子を仕上げたいのだけれど、いつ入稿すればいいの?」「納期まで時間がないかも…」そんな疑問もオリンピアへお気軽に!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

データの差し替え修正は無制限です〜プロジェクトO〜

2016年09月02日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

とうとう、9月ですね。

ほんの少し前に梅雨が明けて、本格的な夏がきて、暑い暑い・・と言っていたのに、もう9月とは!

夏のあの炎天下はつらくていやだけど、夏から秋になるときってなぜかちょっとだけ寂しいような気がするんです。

蝉の声が少しずつ小さくなってくるから?

夏休みで遊んでる子どもたちの声がなくなるから?さて、私は現在、俳句集の入稿に向けて原稿を書いているわけですが、先日、俳句集を作成した経験のある俳句仲間からこんな話を聞きました。

「入稿したあとに、やっぱりここを直したいとか、この句も載せたいって思うこと多かったんだけど、修正や追加は別料金がかかって参ったよ〜」

なるほど、確かに今、昔作った俳句を読み返しながらデータを作っていると、「この単語は変えたほうがいいかな?」と、迷う箇所はたくさん出てきています。

この調子では、入稿後にもきっと、修正や追加をしたくなる予感が多いにします。

でも費用がかかるのね…。

そう不安に思った私は早速、オリンピアの公式サイトで確認してみました。すると、なんと、オリンピアでは、入稿後のデータ差し替え修正が、無料で、しかも何度でもできるということが判明しました!

これなら、冊子の内容を納得いくまでとことん吟味できますね。

なんてありがたいんでしょう。ただ実際は、スケジュールの関係で2〜3回で終わるケースが多いそうです。

しかも、入稿データは1年間無料で保管され、増刷する前にデータを修正・追加したいという場合も、1年以内なら無料で対応できるんです!

これなら、簡単な改良で増刷できて、より満足のいく仕上がりが実現しますね。

ホッと一安心したところで、気を取り直して原稿作成を続けていこうと思います。

他にも、データ修正や追加に関する疑問などがありましたら、お気軽にご相談・ご質問くださいね。

来社でのご相談も歓迎いたします。

>> 来社でのご相談も承ります。詳しくはこちらデータの修正・追加にお悩みのあなた!オリンピアにお任せください!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

オリンピア印刷のお客様相談室 【Officeソフトでつくった原稿は入稿できる?】

2016年08月30日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

今日は8月30日。ハッピーサンシャインデーっていうんですって。

知ってました?

「8(ハッピー)30(サンシャイン)」の日。太陽のような明るい笑顔の人のための日。

だそうです。

だから太陽のように明るい笑顔でいたら自分の日にもなるんですよね。

みなさんも今日が明るい笑顔でいられるハッピーサンシャインデーになりますように。。。では、本日のブログです。

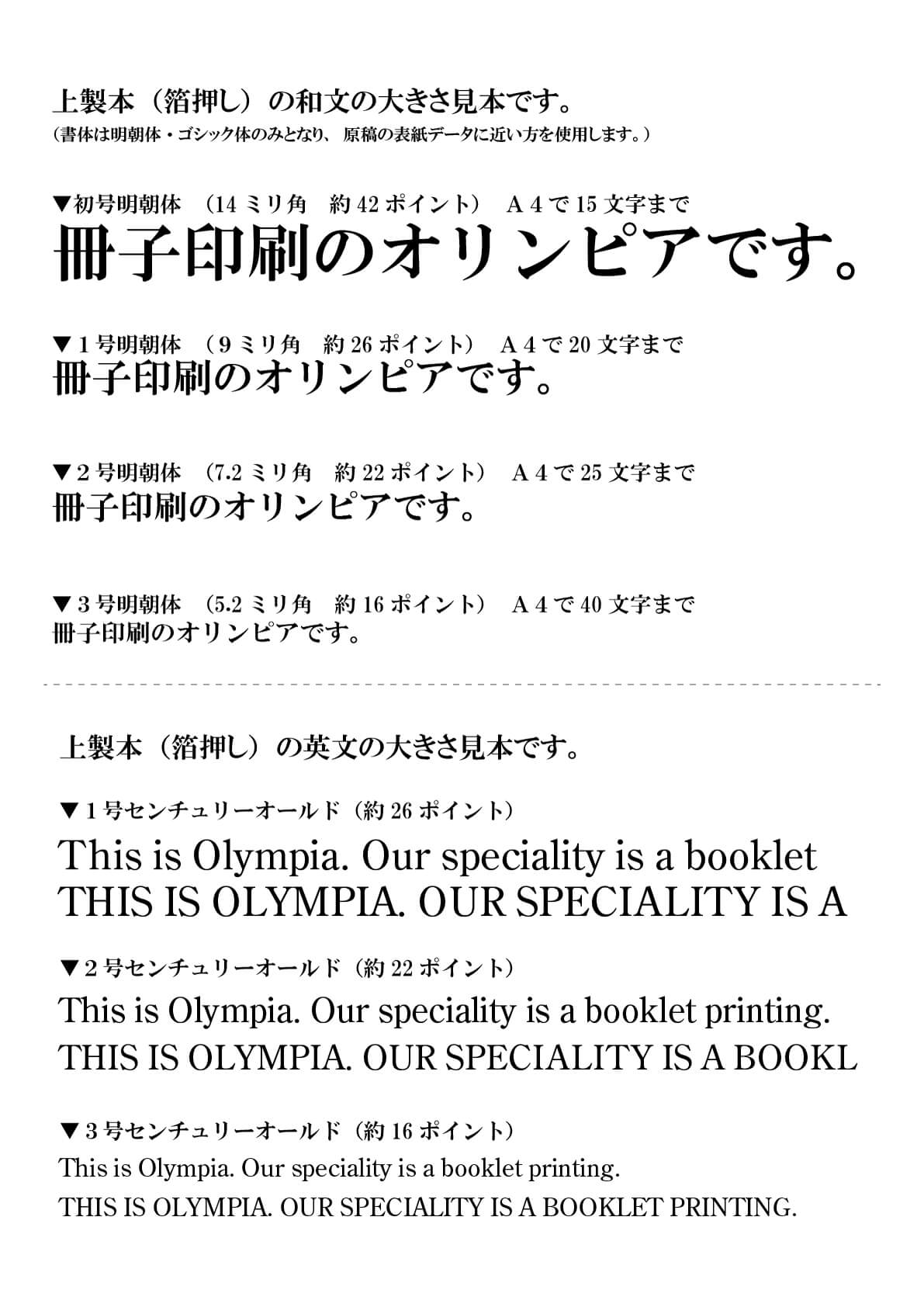

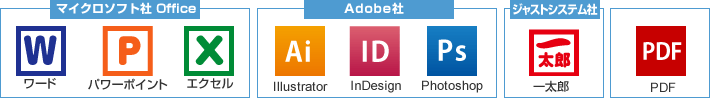

前回に引き続き、お客様の問い合わせにお答えする【オリンピア印刷のお客様相談室の第二弾】今回ご紹介するお問い合わせは下記です。「私はイラストレーターなどのデザインソフトを持っておらず、また触ったこともありません。

使ったことのあるパソコン用ソフトは、マイクロソフト社のワードやパワーポイントなどOfficeソフトのみ。

ワードやパワーポイントなど、Officeソフトでつくった原稿は入稿可能でしょうか。」お問い合わせ、ありがとうございます!!

マイクロソフト社のOfficeソフトで作成した原稿は入稿可能か…という質問ですが、答えは「もちろん、可能!」です!!ただワードやパワーポイントなどOfficeデータを印刷用のデータに変換すると以下のような現象が起こる場合があります。

① お客様がお使いのフォントを弊社が持っていないと、変換前と別のフォントに置き換わる。

② お客様と弊社とのパソコンの環境の違いによって文字の位置がずれたり、改行が変わる。

その他に、印刷すると色が濁ったように、またはくすんだように見える。

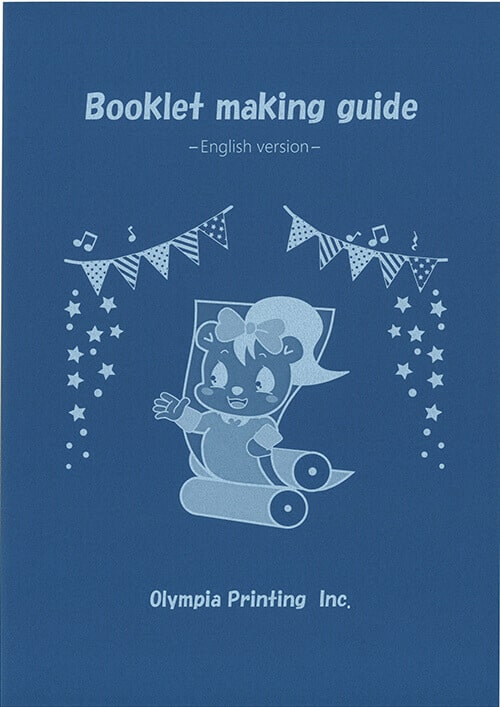

(特に鮮やかな色はその傾向が強くなりがち)そのため弊社では、本格的な冊子の印刷に入る前にご希望のお客様に印刷用データの出力サンプルをお客様に送付。

変換した印刷用のデータに問題がないか、実際にお客様の目でご確認いただいています。データの変換で起こる現象の対策法をもっと詳しく知りたいという方は、無料で差し上げている「冊子づくりの手引き」をご覧ください。

製本方法など冊子づくりのポイントを分りやすく解説しています。

一緒に紙見本も送らせていただいているので実際の紙をみて選ぶことができます。「冊子づくりの手引き」の請求はこちらからどうぞ。

原稿作成や入稿で不安なことがありましたらお気軽に資料請求や弊社へお問い合わせくださいね。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第四回目】

2016年08月16日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

今日がお盆休み明けの方も多いのではないでしょうか。

みなさん、お盆休みは何をされましたか?

私は町内会の夏祭りのお手伝いをしました!

金魚すくいにヨーヨー釣り、素朴な手作り感満載のお祭りなんですが、子どもたちが喜んで金魚をすくって、ヨーヨー釣りをしてくれている姿をみてるのがほのぼのとして楽しかったです。

何回も「あと1回だけ!」ってお母さんにせがんで「もうやめなさい!」って言われている子や、1個めのポイで延々と金魚をすくっているちょっと年上のお姉ちゃんなど、いろんな子どもたちがいましたよ。

ところで、金魚すくいのすくう道具のこと「ポイ」っていうの知ってました?

私、このとき初めて知ったのですが、ご存じの方も多くて内心びっくりしてたんです。

名前があること自体知らなかった、、、では、本日の本題

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第四回目】今回は「自動無線綴じ機」をご紹介します。

では、早速ですが下の画像をご覧ください。

これが「自動無線綴じ機 BQ-270V」です。

自動無線綴じ機の幅229.5cm奥行き86cm高さ154.5cm。

製本作業中のもの。

名前の「無線綴じ」という言葉に聞き覚えはありませんか?

以前にもブログで紹介したことのある無線綴じとは、冊子を糸や針金を使わず接着剤(のり)でとめる製本方法です。

綴じている部分を背といいます。背の部分に、冊子のタイトルを入れることが多々あります。

無線綴じについて、もっと詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

『ちょこっと印刷話【デザイナーが考える、無線綴じと中綴じの違いとは?】』『無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら』

さて次は「自動無線綴じ機 BQ-270V」の性能についてお話しましょう。

「自動無線綴じ機 BQ-270V」は、最高速度で1時間に500冊の製本することができる製本機。

製本できる分厚さは最大で5cmです。

さて、厚さ5mとはどのくらの分厚さなのか実際の冊子を使って見てみましょう。厚さ5cmはページ数でいうと約1,000ページ。かなり分厚い冊子です。

ブログを読まれている中には「厚みが5cm(約1,000ページ)もある冊子が身の回りになくて実感がわきにくい」という方もいらっしゃるでしょう。

そんな方は、お手持ちのICカードの短い辺をご覧ください。

ICカードの短い辺は大体5cm。冊子の厚さのイメージを掴みたい方は参考にしてみてくださいね。

ここまでお話して「自動無線綴じ機 BQ-270V」が厚さ数mmから5cm(約1,000ページ)までの幅広い冊子を製本できるということは伝わったかと思います。

ただ「個人でも厚さ5cm(約1,000ページ)の冊子を製作してくれるのだろうか」や「大ロットでないと冊子製作の注文を受けてもらえないのではないだろうか」など…

さまざまな不安や疑問を抱えておられる方が、いらっしゃるのではないでしょうか。しかし、何の心配もいりません。

オリンピア印刷では、企業さまはもちろん、個人のお客様も大歓迎です。

印刷部数が小ロットでも関係ございません。

ご注文いただいた冊子は、すべて心を込めて製作いたします。ただご注文いただく際に注意点が1つございます!

自動見積りでは638ページまでしか製本のページ数を選択できません。

それ以上のページ数の冊子をお作りになりたい方はお電話にてご相談くださいませ。お問い合わせ、お待ちしております。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

オプションの取り入れ方で冊子をもっと楽しく〜プロジェクトO〜

2016年08月10日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

先日家の近所の夏祭りで、近所の八百屋さんが屋台をだされていたんです。

この八百屋さんの屋台、地元、しかも近所で作られたのお野菜だけを売っていて、こんなものまで作られているんだぁ~と思わず感心してしまいました。

その中で私が選んだのは枝豆。

早速家に帰ってゆでましたよ~すこし塩を多めにいれて。

新鮮で美味しかった~ビールにぴったり!!ではここからは本題ですよ。

今回も、前回に引き続きまして、俳句集の入稿に向けての原稿作成についてお話します。

ちなみに前々回は、扉についてご紹介しました。前々回でも触れましたように、

「句集を作るにあたって、自分の作品をどういうカテゴライズで掲載しようか?」

と考えていたのですが、季節ごとに分けることに決定しました。

俳句には季語、つまり季節を表す言葉が欠かせないから、という理由に加えて、時系列やモチーフで分けた場合、章ごとの句数に予想以上の大幅な偏りが出てしまってバランスが悪くなった、という事情が決め手でした(笑)。さて、そんなわけで春・夏・秋・冬の四季に章立てして掲載することとなったのですが…、私はふとひらめいたのです!

「4つの章の扉、四季ごとに色分けしたらいいんじゃない?素敵じゃない?」と!

本文と違う色の扉を4か所つけるのであれば、いっそのこと全部違う色を選んではどうだろう、と思ったのです。

例えばこちらの画像をご覧ください。第1章は青い扉ですね。

第2章の扉は打って変わってオレンジ色です。

このように、章ごとに違う色の扉を使うことでより目立ちますし、各章に違う印象を持たせることもできるというわけです。

今回、私が作成しています俳句集はモノクロ印刷ですので、扉という色の付いた紙が挟まれることで、ただでさえアクセントになります。

そのうえ、各季節に合わせた色の紙を選ぶとそれぞれの季節感がさらに増すのではないでしょうか。そう思うとテンションが上がってきます!

このように、仕上げたいイメージに合わせて冊子の加工オプションを有効活用してみると、より満足のいく一冊ができあがります。

例えば、今回取り上げました扉ですと、オリンピアでは多様なカラーの用紙を取り揃えていますし、他のオプションに関しても、ご希望により近いかたちで取り入れさせてご提案いたします。

まずはお気軽にご相談くださいね!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第三回目 自動測定調色機】

2016年08月05日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

先日、久しぶりに友達とカラオケに行きました!

カラオケはいいですね、ストレス大発散できます。

今の時期歌うのはやっぱりホワイトベリーの「夏祭り」がぴったり!

熱唱してきました。

あ~~たのしかった!では本題です

「ホームページ上でオリンピア印刷工場見学」第三回目!今回は【自動測定調色機】をご紹介します。

名前だけでは何をするための機械か、ピンと来ない方も多いでしょう。

しかし何はなくとも、とりあえず下の写真をご覧ください。

これが自動測定調色機「インキディスペンサーID-FX」です!高さ90㎝、幅70㎝ほどの機械の中でぐるぐると複数のインキの缶が回っております。

名前、そして画像を見ても何をするための機械なのか分からない、不思議なビジュアルです…!

特に左の全体写真はあやしい研究室にある実験装置のよう!

そして右の写真はあたかもクレープを自動で焼く機械のようではありませんか!……と思った方がいらっしゃるかどうかは分かりませんが、これは「特色インキ」をつくるための機械なのです。印刷会社で使用するインキは、大きく「プロセスカラー」と「特色インキ」の2つに分けられます。

そして、多くの場合は「シアン」「マゼンタ」「イエロー」「ブラック」の4色を配合してつくられる「プロセスカラー」で表現できるのですが、このプロセスカラーではどうしても表現できない色も世の中には存在します。

そうした色をお客様がお求めの際につくられるのが「特色インキ」なのです。

特色インキは印刷会社によっては今も職人さんが手作業でつくっている場合があります。

まさに「匠の技!」という感じですが、それだとお客様の希望と若干異なる色になってしまう可能性がゼロではありません。

その点、この自動測定調色機「インキディスペンサーID-FX」なら、どんな色も間違いなくつくり出せる上に、過去につくった特色の登録も可能なので、期間をあけて同じ色をご希望された時でも、容易にその特色を再現できるのです!

以上が自動測定調色機「インキディスペンサーID-FX」のご紹介でした!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社