スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

紙原稿の入稿は2ステップで完了!〜プロジェクトO〜

2017年05月15日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

すっかり日差しも初夏の暑さに変わって、季節の変わり目と感じます。以前、データ原稿の入稿方法についてお話ししたところ、「紙原稿はどうやって入稿するの?」とご質問をいただきました。

そこで今回は、紙原稿の入稿方法をご紹介します。入稿方法は以下の2ステップです。

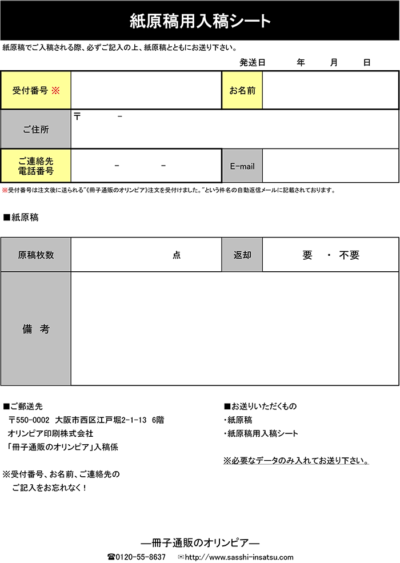

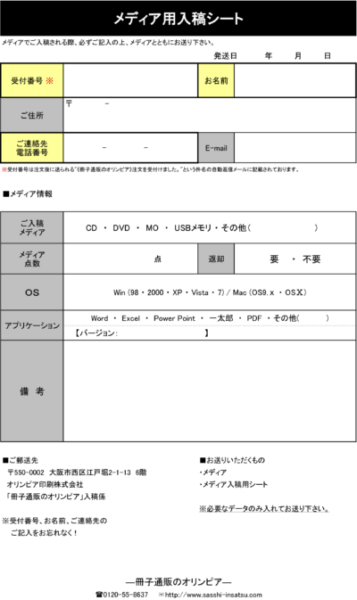

①「紙原稿用入稿シート」に記入

オリンピア印刷の公式ホームページにあります、「紙原稿用入稿シート」

https://www.sasshi-insatsu.com/pdf/paper1408.pdf

をプリントアウトして、必要事項を書き込みます。②オリンピア印刷へ郵送

①で記入した紙原稿用入稿シートと紙原稿をオリンピア印刷に送付します。送付先は、以下の通りです。

〒550-0002

大阪市西区江戸堀2-1-13-6F

オリンピア印刷(株)「冊子印刷のオリンピア」入稿係これで完了!とっても簡単です。

あとはデータ入稿の場合と同じく、オリンピア印刷から印刷サンプルが送られてくるのを待つだけです。

なお、紙原稿を入稿する場合には、以下の2点にご注意ください。

1つめは、紙原稿は基本的には返却していません。

ですので、元の原稿を残しておきたい方はカラーコピーしたものをお送りください。2つめは、紙原稿が紙の両面にプリントされている場合、裏写りしていないものをお送りください。

紙原稿が裏写りしていると、印刷の仕上がりも同じように裏写りした状態になってしまうからです。同様に、写真の粗さや汚れなどもそのまま印刷の仕上がりに反映されてしまいますので、注意が必要です。

他にも、紙原稿の入稿に関する疑問がありましたら、お気軽にオリンピアまでお問い合わせくださいね!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

修正ができているか、新たに届いた印刷サンプルで確認しよう〜プロジェクトO〜

2017年05月08日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

ゴールデンウィークも終わり、本日から仕事を再開、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。前回は、印刷サンプルを確認して修正箇所を見つけ、修正後のデータをオリンピア印刷へ送りました。

今回は、修正後に届いた新たな印刷サンプルをチェックします!まずは、前回見つけた修正箇所が、きちんと修正後の正しい内容に差し替えられているかを確認します。

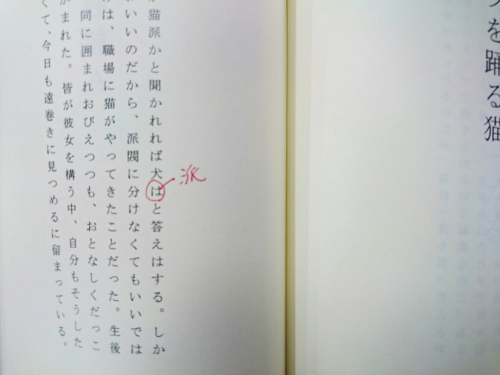

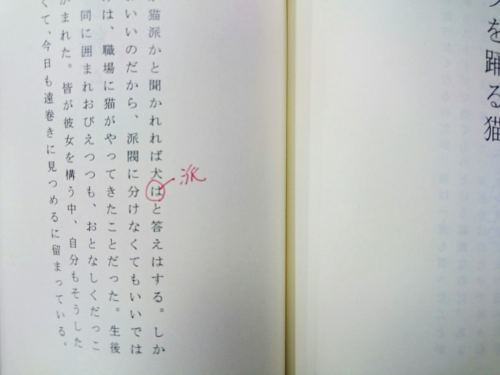

例えば、こちらの誤字。今回の印刷サンプルでは…、無事、直っています!

他にも、前回見つけた修正箇所はすべて、正しく直っていました。

ホッと一安心…ですが、これでチェック終了ではありません。修正箇所だけではなく、全体をもう一度、くまなく確認する必要があります。

最初のページから一字一字、丁寧に見ていくと…誤字を新たに1か所発見!このように、前回見落としていた誤字や脱字に今回初めて気づくこともあるので、修正箇所以外の部分も再度チェックすることが重要なんですね。

ちなみに修正方法は、前回と同様。

入稿時に送ったWordデータのほうを修正して、再度オリンピア印刷へ送ればOKです。なお、「2回目以降の修正は、有料になるの?」とよくお問い合わせをいただきますが、オリンピア印刷では、2回目以降の修正も無料で行っています!

助かりますねー。とは言え、「印刷サンプルを受け取る→修正データを送る→修正後の印刷サンプルを受け取る」のやりとりを何度も続けるのは、あまりおすすめできません。

なぜなら、同じ原稿を繰り返しチェックし続けると、次第に目が慣れてしまい誤字や脱字を見落としがちだからです。

また、やりとりの回数を増やすと時間が余分にかかり、結果として印刷や納品も遅れてしまいかねません。これらのデメリットを避けるためにも、なるべく修正回数は1、2回程度で済むようにしたほうがよいかと思います。

他にも疑問がありましたら、お気軽にご相談くださいね。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

印刷サンプルが届いたら、中身をじっくりチェック!〜プロジェクトO〜

2017年04月26日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

以前、データ原稿を入稿したとお話ししましたが、その3日後に、印刷サンプルが届きました!

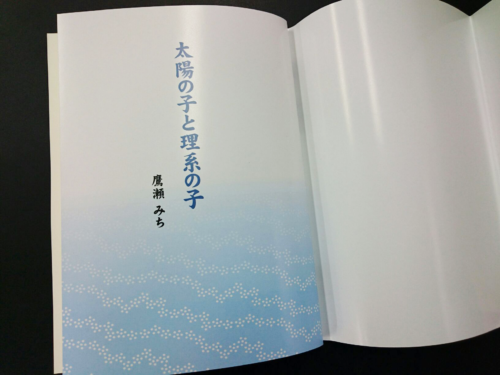

今回はその印刷サンプルについて、写真多めでご紹介します。じゃーん、こちらがその写真です!

いかがでしょうか?

ご覧のとおり、綴じられてこそいませんが、本文のページはもちろん、カバーや表紙も実物に近い状態で印刷されていますので、出来上がりをイメージしやすいのではないでしょうか。

私も、印刷サンプルを手にすると「こんなふうに俳句集が出来上がるんだなあ〜」と、期待感が高まりました!

さて、オリンピア印刷が何のために印刷サンプルを送るのかというと、お客様に「この内容で冊子にしてもいいですか?」と確認をとるためなんです。

誤字や脱字などの修正箇所がないか、表紙やカバーの色がイメージと違っていないか…など、出来上がりに近い状態でお客様自身にチェックしてもらうためのものなんですね。

そこで私も、早速、チェックに取りかかりました!

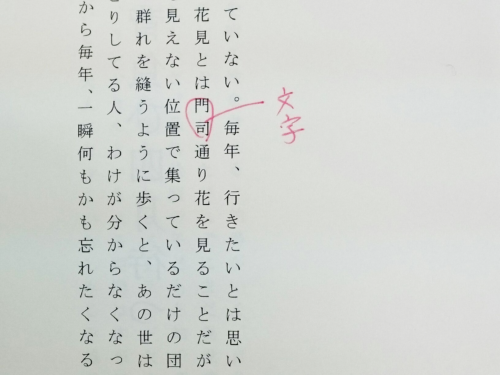

まず、カバーや表紙の色合いや文字の大きさは、イメージ通りで問題ありませんでした。次に本文の修正箇所を一つひとつチェック…していくと、誤字が見つかりました!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

これで精度が段違い!校正のコツ

2017年04月24日

今回のテーマは、「校正」です。

校正は、原稿を書き上げたあとには欠かせない、とても重要な作業です。

校正をしっかりしておかないと、間違いに気づかず、そのまま印刷されてしまう…ということも起こりかねませんからね。 とは言え、原稿の中の間違いにはなかなか気づきにくいのも事実。そこで校正の精度が上がるコツやヒントについて紹介いたします。

目次

「校正」とは?原稿作りの最終段階

校正の精度を上げる3つの方法とは?

校正にも使える?オリンピア印刷ならでは!無料の印刷サンプル送付サービス「校正」とは?原稿作りの最終段階

校正とは、本来は「仮に刷った印刷物と元の原稿を比べ、文字や色などの不備を正すこと」を言います。

ただ、一般的には、「原稿に誤字や脱字、不適切な表現など、間違いがないかどうかチェックすること」という意味で使われていますね。

ということで、一般的な校正の意味を前提として、その際のコツやヒントについてお話しします。せっかく冊子を作るなら、誤字脱字のない、完成度の高い冊子にしたいものですよね。

校正の精度を上げる3つの方法とは?

そこで紹介したいのが、校正の精度が上がるとっておきの方法です。

その1「原稿を印刷して、紙の状態でチェックする」

その2「一字ずつに区切って読んでいく」

その3「音読しながら校正する」校正の精度を上げる、その1「原稿を印刷して、紙の状態でチェックする」

「え、そんなことで精度上がるの?」 とお思いの人もいるかもしれませんね。

ですが、考えてみてください。

ExcelやWord、PDFなど、パソコンで作ったデータを校正する場合、目で文字を一つひとつ追っていくと同時に、画面をスクロールする、という別の動作もしなくてはいけませんよね。

すると、いくら注意しながら目で文字を見ていても、集中が途切れがちになるんです。あるいは、スクロールしすぎてどこまでチェックしたか見失って、時間が余計にかかってしまうハメにもなりかねません。

さらには、データを不用意にいじってしまって上書き保存してしまう…などの うっかりミスにつながる危険性もあります。その点、紙に印刷して校正をすると、ペンで書き込みながら一字一字追いかけやすくなり、その分集中できて、間違いに気づきやすくなります。

途中で校正作業を中断するときも、データそのものに手を加えないのでデータの書き換えや消去など、保存のミスも防げる…というわけです。しかも、原稿を別の紙に印刷することで、画面の状態より冊子に近く、実際に読者が読む時と同じような感覚で目視できる利点もあります。

校正の精度を上げる、その2「一字ずつに区切って読んでいく」

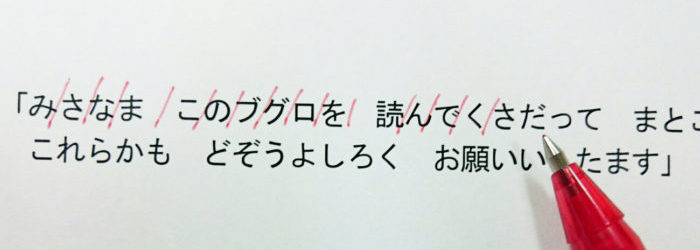

今回ご紹介する方法は…おっと、その前に、まずは挨拶がありますので、お伝えします。

「みさなま このブグロを 読んでくさだって まとこに あがりとうござまいす。これらかも どぞうよしろく お願いいしたます」

…読んでみて、違和感はありませんでしたか?

この挨拶文、実はところどころ、文字の順番が入れ替わっているんです。

文字が前後逆になっているのは、以下の赤字の部分です。「みさなま このブグロを 読んでくさだって まとこに あがりとうござまいす。これらかも どぞうよしろく お願いいしたます」

実は、人の脳内には、多少の間違いがあっても「きっと、こういう内容だよね」と補完して理解する機能があります。

例えば、この挨拶文ですと、「みさなま」の「み」と「ま」、つまり、単語の始めの文字と終わりの文字を手がかりに、「みなさま」という単語が脳内で補完されてしまうんですね。ですので、文章に何気なく目を通しているだけでは、このように誤字や脱字を見落としてしまいがちなんです。

そんなわけで、校正の精度を上げるには「文章や単語として読むのではなく、一字ずつに区切って読んでいく」という方法が有効なんです。校正時は、「み/さ/な/ま/…」と、一字一字区切って印をつけながらと読んでいくと、間違いに気づきやすくなります。脳内補完に惑わされないよう気をつけて!

何を今さら…と思ってしまいがちですが、先程の挨拶文で文字が入れ替わっている箇所は、なんと10箇所!こんなに間違いがあってもつい読めちゃうんですから、いかに私たちが間違いに気づきにくいか…ということに気づけたのではないでしょうか(ややこしいですね・笑)。

脳内補完で「つい」間違いを見落としてしまわないよう、一字一字、きっちりと校正していきましょう。

校正の精度を上げる、その3「音読しながら校正する」

「音読しながら校正する」です。

声を出す行為は眠気覚ましにも効果的だそうです。

「文字を目で追っていると、ついぼんやりしてしまう…」という方にも、音読しながらの校正はおすすめですよ!音読しながらの校正をお勧めする理由は、大きく3つあります。

まず1つ目は、「文字への集中力が増加するから」です。

普段、文章を黙読していると、じっくり読まずについ先へ先へと進んでしまうことはありませんか? 校正をする時も同じで、目だけで文字を追うと無意識に流し読みしてしまい、間違いを見逃してしまいがちです。

一方で、文章を声に出して読むためには、一字一字しっかり読み取らなくてはいけません。 よって、黙読で校正する時より慎重に、集中して文字を見ることになり、

文字の間違いに気づきやすくなるんです。2つ目は、「視覚と聴覚の両方でチェックできるから」です。

黙読で校正する時には、目で見て、つまり視覚で文章を認識します。

音読しながら校正すると、文字を音で聞く行為が加わります。

つまり、視覚と聴覚、2つの違った感覚から情報が入ってくるので、片方だけでは見逃しやすい間違いにも気づきやすくなり、より校正の精度が上がる傾向にあるんです。そして3つ目は、「文章の流れを把握しやすくなるから」です。

文章を声に出して読み、自分で聞き取ると文章の流れを、音として把握できます。すると、「この言い回し耳慣れないけど、本当に合ってるのかな」「この単語にこの単語をつなげると不自然に聞こえるな」など文章の流れのおかしな部分に気づきやすくなるんです。

そこから、文章の組み立ての間違いが発覚したり、あるいは、間違いとまではいかなくても「ここは書き直したほうが、より読みやすいのでは」など文章をもっと読みやすくするための改善点が見つかったりします。

つまり、単語レベルの校正では分かりにくい、文章全体の校正につながるわけですね。 このように、音読による校正にはいろんなメリットがありますので、ぜひ、お試しください。校正にも使える?オリンピア印刷ならでは!無料の印刷サンプル送付サービス

オリンピア印刷では、実際の冊子の出来上がりをイメージしていただくために印刷サンプルを送っています。

この印刷サンプルが校正にもお使いいただけるんです。

無料で紙の印刷サンプルを2部オリンピア印刷では、お客様にご入稿いただいたあと、なんと無料で紙の印刷サンプルを2部お送りしております。

印刷サンプルとは、お客様が入稿していただいた原稿を紙で校正していただくためのお試し印刷のサービスです。

すでに紙に印刷して、あとは綴じるだけの状態で送られてくるこの印刷サンプル、とても校正に便利なんです。

しかも間違えに気付いた後の修正データは2回まで差し替え無料!▶︎印刷サンプルについて

https://www.sasshi-insatsu.com/about_print_samples/入稿後に専門スタッフがチェック

しかも、専門のスタッフがお客様のデータに目を通しています。

原稿と印刷用データに変換したあとのレイアウトチェックが主目的なのですが、細かい間違いを見つけることが多いです。

やはり第3者の目は大事ですよね。https://www.sasshi-insatsu.com/data/#data05

冊子を作るのになんと心強いサービスなのでしょうか。

他にも不明な点がありましたら何なりとお問合せください。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

あの素晴らしい冊子をもう一度…再注文は簡単&便利!

2017年04月19日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

先日、無事に引っ越した私は、転居報告のハガキを注文しました。

その際、リストアップした送り先の数に合う枚数を注文…したのですが、「あの友達にも送らねば、この親戚にも送らねば…」と、注文後に新たな送り先をいくつも思い出してしまいました。

結局、はじめに注文した枚数では足りず、不足分を再注文することになったのです。このように、「はじめに注文した数では足りなかった」とか、「冊子を配布したら好評で、欲しがる人が増えた」などの理由による再注文は、オリンピアでもよく承ります。

そんな再注文の申込はとっても簡単!

前回に注文していただいた「冊子タイトル」と「時期」、そして再注文する「冊数」をお知らせくださればOKです。

オリンピアでは、注文時のデータを1年間お預かりしていますので、再入稿の必要がありません。つまり、前回のデータを再利用して、手間なくスムーズに作成できるというわけです。

しかも!オリンピアでは、出荷日から2ヶ月以内に同じ内容・仕様の冊子を再注文されると、冊子の合計金額より10%オフになるんです!この割引特典は、冊数に関わらず適用されますので、1冊からでもおトクなんですよ。

せっかく作った冊子ですから、より多く作って、より多くの人に読んでほしい。

そんなお客様のご要望を、オリンピアは手間と費用のカットで応援します。

ぜひとも、ご活用くださいね。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

データ原稿が完成したら、いざ入稿!・補足〜プロジェクトO〜

2017年04月12日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

先日、花見に行ってきました。花が散るのも早いもので、葉桜もあちらこちらで見かけます。前回まで3回にわたって、データ原稿を入稿する方法を紹介しました。

今回は補足として、データ原稿入稿時にお客様からご要望の多い「Dropbox」や「Google Drive」、「宅ふぁいる便」や「firestorage」などのサービスを使った入稿方法のお話をします。上記のサービスについて、「普段使い慣れているから、これらの方法で入稿できると助かるんだけど…」との声が、オリンピア印刷にはよく届いています。

実際に、お仕事などで頻繁に使われている方も多いのではないでしょうか。これらはオンライン・ストレージ・サービスと呼ばれるもので、ファイルをインターネット上のサーバに転送することで、他の人とそのファイルを共有できるサービスです。

オリンピア印刷では、上記の「宅ふぁいる便」などをはじめとしたオンライン・ストレージ・サービスでの入稿も受け付けております。

どのサービスを選択される場合も、対象のサービスのサイトをよくご確認の上、オリンピア印刷にご連絡ください。

ただし、オリンピア印刷では、お客様がこれらのサービスを利用したことによる直接的、または間接的な損害に関しては、一切責任を負いかねます。

お客様ご自身の責任のもとご利用いただけるよう、ご理解をお願いいたします。「上記以外のオンライン・ストレージ・サービスでも入稿できるの?」など、疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

▶ 続きを読む

●問い合わせ先はこちら●

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

データ原稿が完成したら、いざ入稿!・その3〜プロジェクトO〜

2017年04月10日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

桜の見頃になりましたね。今年は開花が少し遅めのようで、4月が少し過ぎましたが大阪では満開です。今回も引き続き、データ原稿を入稿する方法についてお話しします。

今回紹介するのは、「メディア入稿」です。

メディア入稿とは、データ原稿をCDやDVD、USBメモリー、MOなどに保存して、郵送する方法です。手順は以下の通りです。

①まずは保存!

データ原稿を、CDやDVD、USBメモリー、MOなど、お好きなメディアに保存します。②次に「メディア用入稿シート」に記入!

オリンピア印刷の公式ホームページにあります、「メディア用入稿シート」https://www.sasshi-insatsu.com/pdf/media1408.pdf

をプリントアウトして、必要事項を書き込みます。

③そして郵送!

①で用意したメディアと、②で記入したメディア用入稿シートを合わせてオリンピア印刷に送付します。送付先は、以下の通りです。

〒550-0002

大阪市西区江戸堀2-1-13-6F

オリンピア印刷(株)「冊子印刷のオリンピア」入稿係これで完了です!

メールやインターネットなどが使えない環境でも入稿できますし、100MBを超える大容量でも、一度に入稿できるんです。

ちなみに、送付しましたメディアは返却可能です。

メディア用入稿シートに返却の要・不要を記入する欄がありますので、明記の上、入稿してください。そのほか、入稿についての疑問がありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

データ原稿が完成したら、いざ入稿!・その2〜プロジェクトO〜

2017年04月05日

皆さん、こんにちは。

新年度が始まりましたね!新しい生活に向けて、お忙しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。前回は、データ原稿を入稿する方法のひとつ、メール入稿のお話をしました。

その際、注意点として「データ原稿の容量が10MBを超える場合には、メール入稿はできません」

とお伝えしました。そこで今回は、10MBを超えるデータ原稿の入稿方法、インターネット入稿について説明します。

インターネット入稿とは、原稿データをオリンピア印刷のサーバーへアップする方法です。

そう聞くと「メール入稿よりも難しそう…」なんて思われるかも知れませんね。でも大丈夫!以下の手順でできちゃうんです。

①まずは圧縮!

「表紙」「本文」「背表紙」などのデータ原稿を、すべて1つのフォルダにまとめて、圧縮します。

圧縮の方法が分からない場合は、こちらのURLを参考にしてください。https://www.sasshi-insatsu.com/compress/

ここで1点、注意があります。

アップロードできるデータの容量は、1回につき100MBまでと上限が決まっています。

なので、もし圧縮されたデータ原稿の容量が100MBを超える場合には、容量がそれぞれ100MB以下になるよう、データ原稿を複数に分けて圧縮してください。その際には、「入稿データ その1」など、掲載順が分かるファイル名にしておくこともお忘れなく!

②次にアクセス!

オリンピア印刷では、自動見積もりから注文を受けた時点で、お客様宛てに自動返信メールをお送りしています。

そのメールに「お客様専用入稿画面」のURLが記載されていますので、そこをクリック!

すると「ファイルアップロード」と書かれた画面が開きます。③そしてアップロード!

(1)ファイルの選択

開かれた「ファイルアップロード」画面の中にある「ファイル選択」をクリックし、①で圧縮したデータ原稿のファイルを選択します。

データ原稿のファイルが2つ以上ある場合も、まずは1つだけ選択してください。続いて「アップロード」をクリックします。

(2)確認

「受付番号」「入稿するファイル」の確認画面に切り替わりますので、両方とも間違いがなければ「OK」をクリックします。(3)完了

①で圧縮したデータ原稿のファイルが1つだけの場合は、「終了」をクリックして入稿完了です。

①で圧縮したデータ原稿のファイルが2つ以上の場合は、「新しいファイルをアップロードする」をクリックすると再び(1)の「ファイルの選択」画面になりますので、(1)(2)の手順を繰り返し、すべてのデータ原稿をアップロードし終えたら「終了」をクリックして入稿完了となります。この方法ですと、大容量のデータ原稿でも入稿できるので助かりますね!

そのほか、入稿についての疑問がありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

データ原稿が完成したら、いざ入稿!・その1〜プロジェクトO〜

2017年04月03日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

4月に入って桜が待ち遠しい頃合いになりました。枝に蕾がついて、開花の日もそろそろでしょうか。前回は、俳句集のデータ原稿が完成したことをお伝えしました。

そして今日、完成したデータ原稿をオリンピア印刷へ渡す作業、つまり「入稿」が完了しました!

長い時間かけて作成したデータ原稿が、これから冊子へと変化していくと思うと、ワクワクしますねー。

そこで今回は、オリンピア印刷で受け付けているデータ原稿を入稿する方法のひとつ、メール入稿のお話をします。メール入稿の手順は、以下の通りです。

①まずは圧縮!

「表紙」「本文」「背表紙」などのデータ原稿を、すべて1つのフォルダにまとめて、圧縮します。

圧縮の方法が分からない場合は、こちらのURLを参考にしてください。②つぎに添付!

圧縮したデータ原稿を、入稿専用アドレス

data2011@sasshi-insatsu.com

宛に添付します。③そして送信!

メールの件名欄に、あらかじめ自動見積もりをしていただいた際にお知らせしている「受付番号」を入力し、送信します。たった3ステップで、とっても簡単ですね!

私も、この方法で入稿したのですがラクに素早く送れて、わずらわしさゼロでした。ただし、圧縮したデータ原稿の容量が10MBを超える場合には、メール入稿はできませんので、ご注意ください。

ちなみに、Windowsの場合ですと、以下の手順で容量を確認できます。

①圧縮したデータ原稿のアイコンを右クリックします。

②「プロパティ」をクリックします。

③新しく開いたウインドウ「○○(圧縮したデータ原稿のファイル名)のプロパティ」にある「全般」タブをクリックします。

④「サイズ」の欄に表示されているのが、容量です。さて、ここで皆さん、「えっ、じゃあ10MBより大きいデータ原稿は どうやって入稿したらいいの?」

と疑問に思われているかもしれませんね。

安心してください、次回は大容量のデータ原稿を入稿する方法を紹介します。

お楽しみに!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

大量の原稿データは分けて作成・保存しよう〜プロジェクトO〜

2017年03月29日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

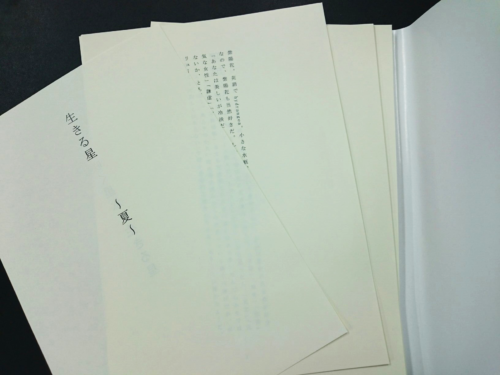

3月も終わりに差し掛かり、今年度もいよいよ大詰めとなってきましたね。このたび、俳句集の原稿が完成しました!

内容を吟味し、書いては消して…の連続の末、ようやく仕上がったので、喜びもひとしおです。

そこで今回は、原稿作成時を振り返って「こうしたら便利だな!」と気づいたことをお話しします。私はWordを使い、約200ページの原稿データを作成しました。

作成中は、すでに書き終えた部分までさかのぼって修正や挿入、削除をしたり、ページ順を入れ替えたりする作業が何度もありました。はじめのうちは良かったのですが、作成が進みデータ量が増えるにつれ、それらの作業がだんだん大変になってきたんです。

「あの箇所を修正したい」と思って目的の箇所を探すにも、「ここかな?いや、違った…」と何ページにも及ぶ画面をスクロールし続けてなくてはならず、思った以上に手間がかかりました。そこで、1つのファイルとして作成・保存していた原稿データを複数のファイルに分けることにしました。

俳句集は「春・夏・秋・冬」と4つの章で構成しましたので、ファイルも4つそれぞれの章に分けて作成・保存してみたんです。

すると、例えば「春の句を追加したい」と思った時には春のファイルを開けばすぐに追加できるようになりましたし、各データの量が少なくなった分、修正したい箇所を探し出す作業も断然スムーズになりました!このように、原稿データを分けて作成・保存するととても便利だと気づきました。

このことを先輩に伝えたところ、オリンピア印刷からは注意してほしい点が2つある、と言われました。

1つ目は、掲載順がはっきりと分かるように、ファイル名には番号をつけておくこと。

今回私が作成した4つのファイルを例にとりますと、もしファイル名が「春」「夏」「秋」「冬」など章のタイトルだけでしたら、どの章から順に掲載すればいいのか手がかりがつかめない、とのことです。

なるほど、特にこの俳句集は、一般的な春から始まる順ではなく「夏」「秋」「冬」「春」の夏から順に掲載したいので、掲載順がはっきりと伝わるように、番号をつけないと混乱のもとになりかねませんね。2つ目は、「表紙」と「背表紙」のデータは「本文」のデータとはあらかじめ分けて、それぞれ独立したファイルとして作成・保存しておくこと。

これも入稿時にごっちゃにならないよう、トラブル防止として必要だそうです。その他、データ作成の疑問や不明な点などありましたら、

小さなことでもお答えいたしますので、お気軽にご相談くださいね!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社