スタッフによる冊子作成日誌

豆知識

冊子の名称や用語解説など、冊子に関するちょっとした豆知識を紹介します。

-

[冊子印刷の豆知識]冊子や本の名称についてー製本編ー

2015年05月29日

冊子作成日誌仕様名称豆知識来週からはいよいよ6月ですね。衣更えはもう済みましたか?

オリンピア印刷の橋本です。こんにちは。今回は、製本する時に知っておくと便利な冊子に関わる名称についてご説明します。

本の部位や用紙にまつわる名称などさまざまあります。

今回は見た目の部分に的をしぼってみたいと思います。まずは冊子の表紙にご注目ください。

いろんな冊子を見ていると、おおまかに分けて表紙が厚い冊子と薄い冊子の2タイプがあることが分かります。

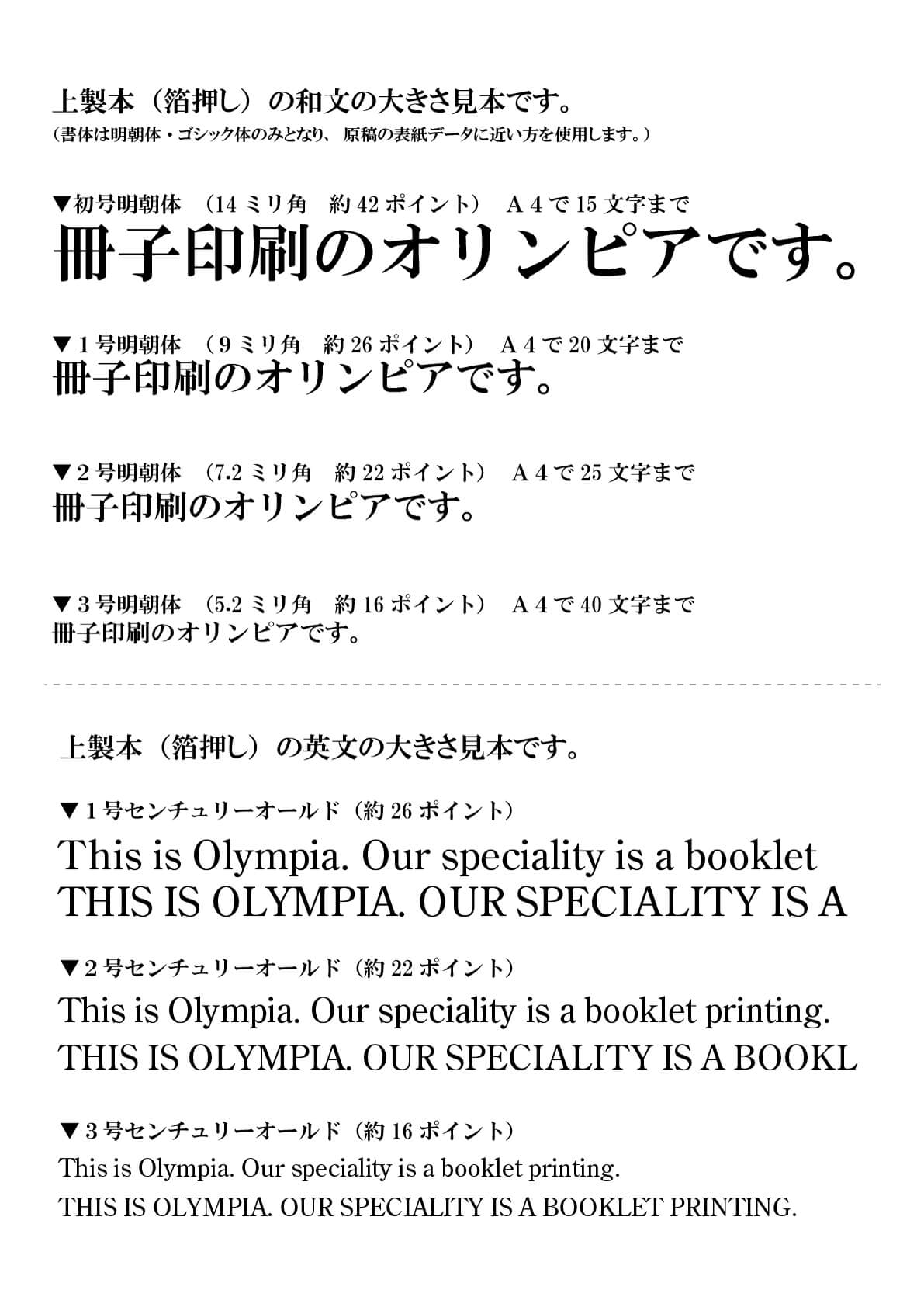

こちらの画像をご覧ください。このように、表紙が厚くなっている冊子を 「上製本(じょうせいほん)」といいます。

「ハードカバー」とも言ったりします。まず冊子の中身となる、本文を綴じた束(つか)をつくります。

その後、束の上に芯となるボール紙に紙やクロスを貼った表紙をかぶせて、製本します。

すなわち「本文を綴じる工程」と「表紙をつくる工程」のそれぞれが別にあって、最終段階で合体するという製本方法なのです。

上製本は表紙が丈夫なので、耐久性に優れ、高級感があるのが特長です。続いてこちらです。

このように、表紙が薄いタイプの冊子を「並製本(なみせいほん)」という名称で呼びます。

上製本と違ってやわらかくて端が折れたりします。

ソフトカバーとかペーパーバックと言ったりもします。並製本の綴じ方の中に「無線綴じ」や「あじろ綴じ」「PUR製本」などがあります。

見た目は同じで区別がつきませんが、工程や材料が異なります。表紙は1枚の紙やクロスでできており、 本文の綴じに続いて表紙をくるむという、一貫工程の製本方法です。

書籍でよくみる文庫本や新書などもこの並製本、ソフトカバーのタイプになります。ちなみに・・

「同じ内容の本なのに、ハードカバーと文庫の 両方を出版するのはなぜ?」

と思ったことはありませんか?小説などの書籍が刊行される場合、多くはまずハードカバーで作られ、店頭に並びます。

平積みされているのをよく見かけますよね。表紙が丈夫なハードカバーは長期の保存に向いています。

一方で、手にした時になじみにくく、かさばるので持ち歩きにくいという面もあります。

そこで、ハードカバーで刊行したあとに、より多くの読者へと向けてサイズや値段が手頃なソフトカバー仕様の冊子として文庫版を販売することが多いようです。しっかりした作りのハードカバーと、 よりリーズナブルで手になじむソフトカバー。

両方を出版することは、 どちらを重視する読者にも読んでもらうための それぞれの長所を活かした方法と言えますね。

今回は大まかな名称をご紹介しましたが、 冊子の種類は他にも細かく分かれております。

不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。●問い合わせ先はこちら↓↓

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

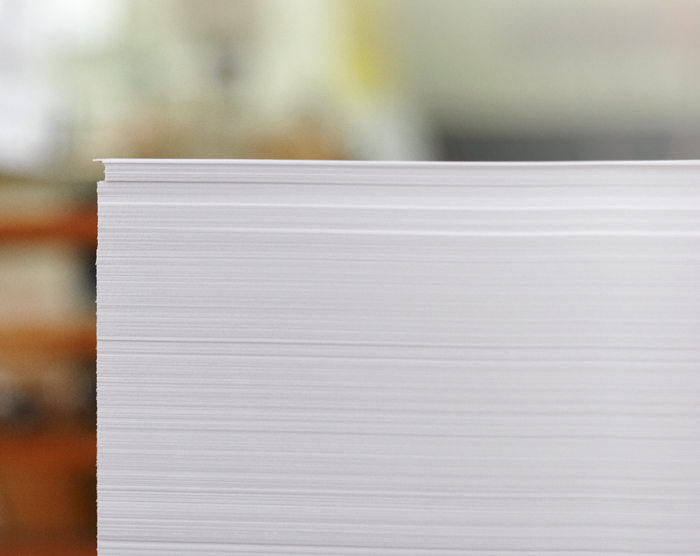

知っているようで知らない「紙」の単位

2015年03月24日

冊子作成日誌用紙豆知識3月ももうすぐ終わり。春がもうすぐやってきますね!

こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

ここ大阪では3月24日に開花、4月1日に満開になるようです。印刷会社でも木にまつわる材料があります。

そう「紙」です。私が印刷会社に入社して間もない頃

「紙」の単位が「kg」だったことを知り

衝撃を受けたことを覚えています。だって紙って厚さがありますよね。

厚さなのになんで重さなのかと不思議で仕方ありませんでした。紙の厚さって1mm以下のものが大多数を占めていますよね。

厚さを測る計測器よりも、重量を量った方が正確だったため、

重量で量るようになったのだろうと推測しています。基本的に「紙」は「重さ」で表現されます。

単位は「坪量」と「連量」があります。「坪量」・・1m2(平方メートル)あたりの紙1枚の重さのこと

g/m2とかgsmとか書かれています。

プリンターメーカー等のスペックを見るとこちらがよく使われています。「連量」・・全紙1000枚あたりの重さ

弊社をはじめ、実際の紙の取引でも使われています。全紙と言われるサイズの基準は、

菊判、四六判、A判、B判、K判、L判とあります。

模造紙くらいの大きさをイメージしてください。紙の種類によって、作っている種類が異なっています。

ある紙は「四六判、A判、菊判」は3種類あるけれど、

ある紙は「四六判」しかない・・

といったことは割と頻繁に起こります。また、それぞれの基準サイズが異なっているため、

同じ厚さでも、表記されている重さが異なるのです。例えば「上質紙」の場合、以下3種類はすべて同じ厚さです。

四六判90kg、A判57.5kg、菊判62.5kgしかも!

用紙の種類が異なれば、

たとえ同じ重さで表記されていても厚さが異なります。「コート紙」にも同じように

四六判90kg、A判57.5kg、菊判62.5kgの紙がありますが、

「上質紙」より薄くなります。コート紙の方が上質紙より密度が濃いため、重くなりやすいんです。

単純に見えて複雑ですね。

冊子印刷のオリンピアでは、

お客様が混乱しないよう「四六判」を基準にすべて単位を連量に統一しております。真似したい冊子の仕様があるので、用紙を調べてほしい。

どんな用紙を使ったらいいのかわからない。

といった場合でも、お気軽にお問い合わせくださいね。●問い合わせ先はこちら↓↓

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社