スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

言葉の違いを知ろう「謹呈(きんてい)と贈呈(ぞうてい)」

2017年09月04日

こんにちは、オリンピアの益子です。

9月に入りましたが、まだまだ残暑が続きますね。弊社では、記念誌や作品集を数多くご注文いただいておりますが、

冊子と一緒に「謹呈しおり」をお申し付けいただくことがあります。「謹呈」・・敬意を込めて人に物を差し上げる

という意味があります。

しかし先日、ネットニュースで「記念品を贈呈しました」という一文を見て、

「謹呈」と「贈呈」には、一体どんな違いがあるのか?

…と気になりましたので、少し調べてみました!

「謹呈」と「贈呈」には、一体どんな違いがあるのか?

「謹呈」・・敬意を込めて人に物を差し上げる

記念誌に「謹呈しおり」を添えた場合は、

「敬意を込めて記念誌を差し上げます。ご覧いただけましたら、幸いです」

というような、かしこまった態度を表現していることになります。

周年誌などに謹呈しおりを添えることで、冊子を受け取られた方にしっかりと思いが伝わりますね。

一方「贈呈」は

「贈呈」・・慶弔やお見舞い以外で会社や団体、個人などに何かを贈る際に使用する言葉

とのことです。

例えば、スポーツの大会などで主催者が選手に優勝のトロフィーなどを贈る場合には「贈呈」という言葉を使用することが多いようです。

ただし「謹呈」とは違い、目上の人には使わない方が良い言葉なので、注意が必要です。

みなさまの身の回りにも、似ているけど、明確な意味が違う言葉が数多くあると思います。

言葉を改めて注意して見てみると新しい発見がある…かもしれません。「謹呈しおり」プレゼントキャンペーンをはじめました!

2022年8月以降にご注文いただいた方に冊数分の謹呈しおりを

発送時に商品と同梱してお送りいたします。

(著者の方のお名前を入れられたい場合は、ご自身でお書きください)ご希望される場合はご注文フォームの「その他のご要望について」

に「謹呈しおりを希望」と記載のうえご注文ください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

間違いやすい日本語『正しい日本語を使えていますか?』

2017年08月30日

こんにちは、オリンピアの益子です。

気が付くと8月も終わりですね。

学生のころに夏休みの宿題を慌ててやっていたことを思い出します。突然ですが、先日とあるブログで「私は新規巻き返しを図りました」という文章を読みました。

私個人の想像ですが、ブログを書いた方は「私は新しくやりなおそうとした」ということを言いたかったのだと思います。しかし「新規巻き返し」という言葉はありません。

おそらく劣勢から反撃に転ずるという意味の「巻き返し」と混同してしまったのでしょう。私が想像した内容を書きたいなら「新規巻き返し」ではなく「それまでのいきさつなどを捨て、新たにものごとをやり直す」という意味の「新規蒔き直し」を使うのが適当だと思います。

このように日本語には似た言葉がありますので冊子を製作する際、間違わないよう気をつけましょう。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

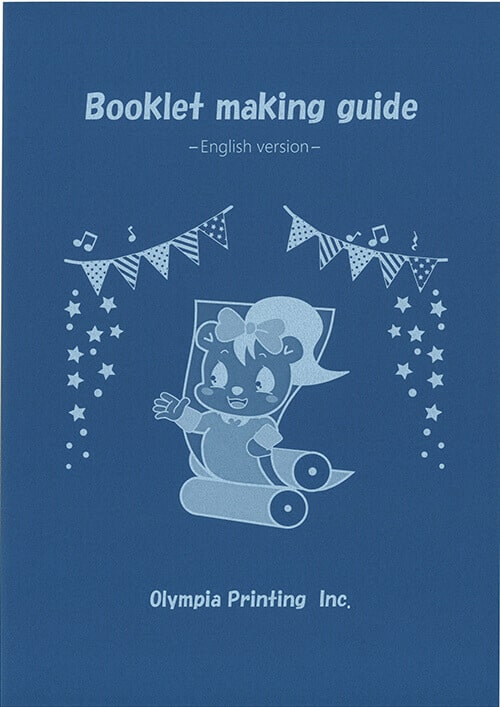

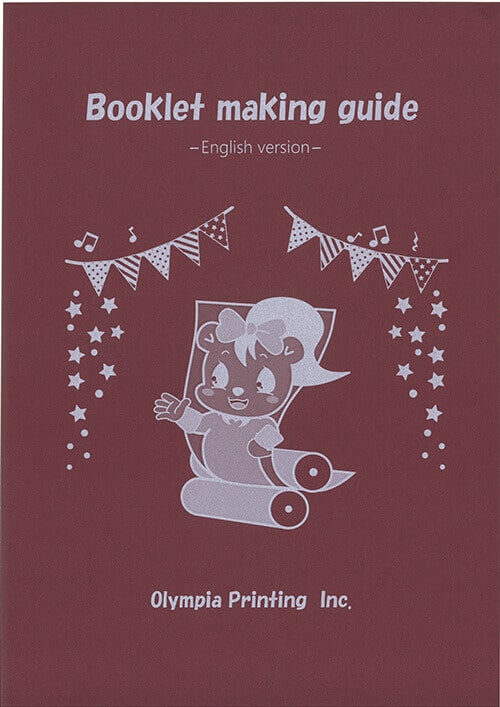

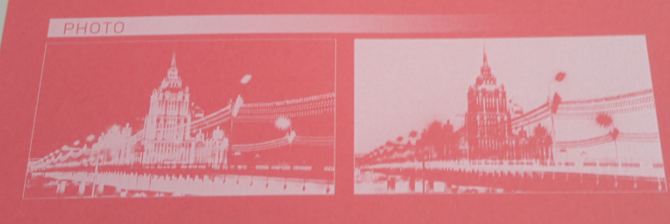

ホワイト印刷で、一味違った仕上がりに!

2017年08月28日

皆さん、こんにちは。

今回は、オリンピア印刷で承っておりますオンデマンドの「ホワイト印刷」をご紹介します。

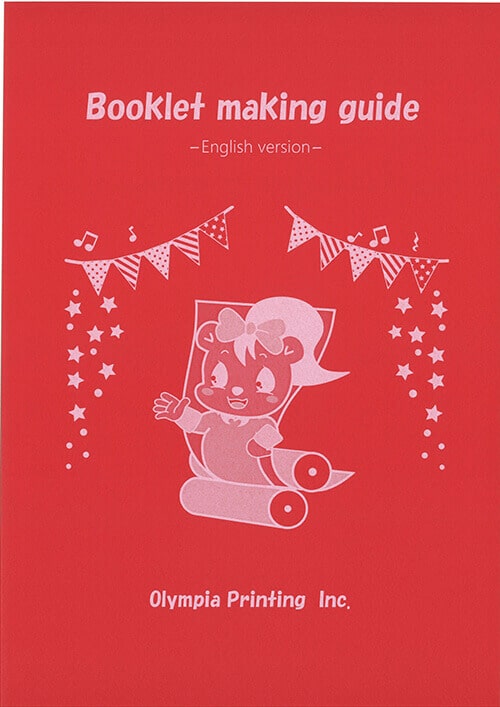

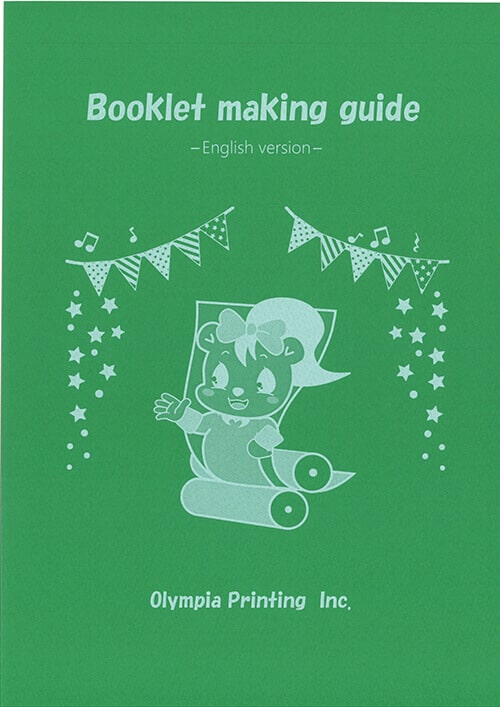

今回紹介するホワイト印刷とは、文字通り、白いインクで印刷する方法で上記の通常印刷とは違う、特殊印刷となります。

なぜ特殊印刷となるかというと、通常の「CMYK」と呼ばれるシアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色を使って印刷する方法では、白い色をつくることができないからです。

通常、印刷は白い紙に色を載せることが前提となっているので、白を表現する場合にはインクを載せないことで表現しているのです。もちろん、白い紙に白いインクで印刷しても真っ白になって読めないので、色のついたレザックやマーメイド、つむぎ、色上質などの表紙用紙に対応しています。

仕上がりはこのような感じです。濃い色の表紙用紙ですと、コントラストがはっきりしてより見やすくなるので特におすすめです。

また、オリンピア印刷では、ホワイト印刷の対応はオンデマンド印刷の場合のみとなります。

ご了承ください。他にも疑問点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

写真集製作の過程をご紹介「冊子の製本方法と用紙を決定!」

2017年08月23日

こんにちは!オリンピアの青木です。

今回は「冊子の製本方法と用紙」についてお話しします。

これが最後の写真集製作の作業ですので(やっとこさ!)

張り切って先輩社員Sさんに、お話を聞きに行きましょう!青木(以下青)「こんにちは、Sさん。今回は冊子の製本方法と用紙について教えてください。」

先輩社員S(以下S)「分かりました。まず製本方法についてオリンピア印刷の冊子製作の資料『冊子づくりの手びき』を使ってご説明しますね。」

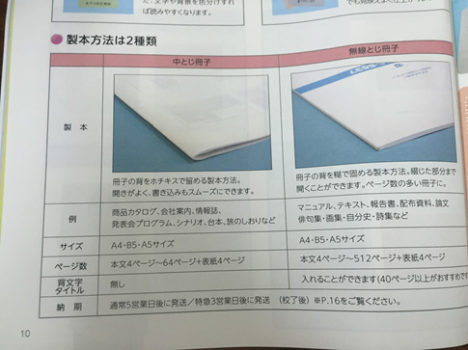

S「『冊子づくりの手びき』で紹介されている製本方法は「中綴じ」と「無線綴じ」の2つ。中綴じは、冊子の見開きの中心をホッチキス(針金)で留める方法です。無線綴じは冊子の背を接着剤(糊)で固める方法です。」

中綴じで選べる基本仕様

https://www.sasshi-insatsu.com/saddle/無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様

https://www.sasshi-insatsu.com/softcover/青「見た目が全然違いますね。」

S「見た目だけじゃなく、強度も違いますよ。」

青「どちらの方が丈夫なんですか?」

S「丈夫で長持ちするのは無線綴じです。価格は中綴じと比べて高くなってしまいますけど…。」

青「では、無線綴じは何度も見返したくなる思い入れが深い冊子に向いている製本方法なのでしょうか?『高価でも大切な冊子をつくるためなら構わない』と思われる方もいらっしゃるでしょうし。」

S「確かにそういう考え方もありますね。」

青「なら私は写真集を長く大切に持っておきたいので無線綴じにします。」

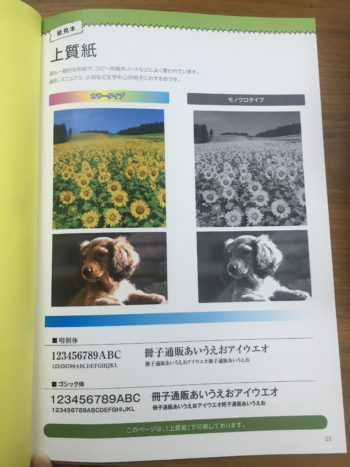

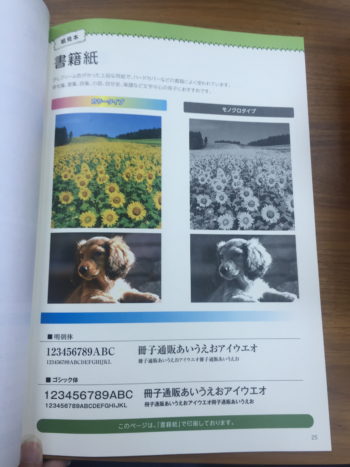

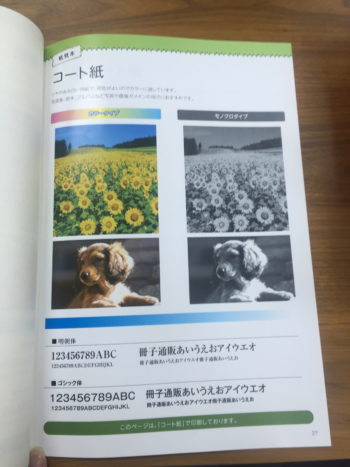

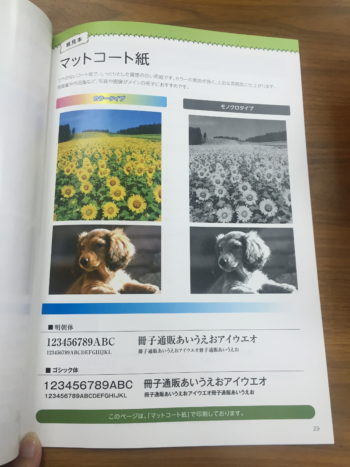

S「分かりました。次は、用紙を選びましょう。『冊子づくりの手びき』のP21からP29に紙見本がありますのでご覧ください。」

青「わぁ、いろんな種類の紙があるんですね。」

S「コピー用紙やノートなどによく使われます。資料やマニュアルなどの作成におすすめです。」

S「名前の通り、ハードカバーなどの書籍によく使われる紙。俳句集や詩集、小説など文字中心の冊子におすすめの用紙です。」

S「発色が良く写真集や絵本、アルバムなど写真を多く掲載する冊子におすすめの紙です。」

S「こちらも写真をたくさん掲載する冊子に最適な紙です。コート紙と比べて光沢が抑えられているので落ち着いた印象を読者に与えたい場合に選ばれやすいようです。」

青「説明をありがとうございます。やはり写真集をつくるならコート紙かマットコート紙を使うのが良いんですよね?」

S「お客さまの中には写真をオシャレに見せたくて、あえてコート紙やマットコート紙以外の発色の落ちる紙を選ぶ方もいます。けれど読者にしっかりと写真を見て欲しいなら私はコート紙かマットコート紙をおすすめします。」

青「では、発色が美しく落ち着いた雰囲気がでるマットコート紙にします。」

S「分かりました。それでいきましょう。これで写真製作の作業は終了です。お疲れ様でした!」

青「ありがとうございます。写真集が完成したら、またブログにてご報告しますね。」

S「あ、何かトラブルがあった場合もぜひブログに書いてください。解決するまでの流れがお客さまの冊子製作の参考になりますから(笑)。」

青「分かりました(笑)。私の失敗がお客さまの役に立てるなら、嬉しいことです。何か問題があった場合もブログにて書かせていただきます。」

S「はい、よろしくお願いしますね」

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

間違いやすい日本語『日本語の正しい意味を知っていますか?』

2017年08月09日

こんにちは、オリンピアの益子です。

今回は間違いやすい日本語「ご静聴」と「ご清聴」についてお話しします。

まず【ご静聴】を辞書で調べると、「人の話を静かに聞くこと」と出てきます。

例えば講演会やスピーチなどで人が話し始める前に使われることが多いようです。

実際、講演会などの前に司会者から「ご静聴願います」と言われたことありませんか?この言葉は『話を始めるので静かにしてくださいね』というお願いであり、『これから話を始めますよ』の合図にもなります。

次に【ご清聴】を辞書で調べると、「相手が自分の話を②聞いてくれることを敬って言う時に使う言葉」と出てきます。

実際には、講演会などが終わった後に「ご清聴ありがとうございました」と聴衆に対するお礼の言葉として使われることが多いようです。

これは話を聞いてくれた感謝を伝えると共に自分の話が終わったことを聴衆に知らせる意味もあります。今回、このテーマを選んだ理由は、とある講演会の最後に配布された冊子の最後のページに「本日は、ご静聴ありがとうございました」と書かれていたから。

つまり「静かに聴いてくださり、ありがとう」という意味になるので決して間違ってはいないようにも感じますが、色々と調べたところやはりシメの言葉としては「ご清聴」を使った方がベターなようです。皆さんも日頃使っている言葉について改めて調べてみると面白い発見があるかもしれませんよ。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

間違いやすい日本語『日本語を正しい意味で使っていますか?』

2017年08月07日

こんにちは、オリンピアの益子です。

そろそろお盆の時期が近づいてきましたね。お盆休みを取られる方はご予定はお決まりでしょうか。今回は間違いやすい日本語『煮詰まる』と『行き詰まる』についてお話しします。

「煮詰まる」は、煮ていて水分が無くなってきた様子をいう時にも使われる言葉です。これらの言葉をご紹介しようと思ったきっかけは後輩A(以下A)との会話でした。

現在Aは業務の一環として写真集を製作しています。

先日も冊子製作の手順について相談に乗っているとAが「最近、原稿作成が煮詰まっていて困っています」と言っていたのです。悩んでいるAには悪いのですが『煮詰まる』とは「議論などで意見やアイディアが出尽くしてもうじき結論が出る段階である」という意味…。

もし『写真集の原稿作成が難航している』と言いたいなら「うまくいかず、どうしようもなくなる。

物事が発展しなくなる」という意味の『行き詰まる』を使うのが適当です。このように日常的に使っている言葉の中に間違いやすい日本語は混じっています。

冊子などの印刷物で言葉の意味を間違って使ってしまったり誤字脱字をすると後々までミスが残ってしまうので十分に気をつけましょうね。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

写真集製作の過程をご紹介「手描きのイラストを掲載したい!」

2017年08月02日

こんにちは、オリンピアの青木です。

前回、写真集の大きさを決めました!

そのため残りの作業は、冊子の仕様を決定するといった細かいものだけ。

…のはずが、今になってやってみたいことが出来てしまいました。それは写真集の表紙に手描きのイラストを載せること!

しかし、その方法が分からないのでいつも通りSさんに聞きに行きます!青木(以下青)「Sさん、写真集の表紙に手描きのイラストを載せる方法を教えてください。」

先輩社員S(以下S)「分かりました。では、2つの方法をご紹介しますね。1つ目がイラストをスキャンして取り込み、ワードに貼付ける方法。2つ目がイラストをそのまま紙原稿として入稿する方法。」

青「他のページは、ワードで作っているのに表紙だけ紙原稿で入稿できるんですか?」

S「はい、オリンピアのホームページにも可能だと書かれていますよ。該当ページを下に載せましたので参考にしてください。」

青「本当ですね。うーん、データか紙原稿か…。どちらの作業の方が簡単なのでしょうか?」

S「作業が簡単かどうかは、作る方の感覚によって変わります。ただ自宅にスキャナーがあるかどうかは、作業選びのポイントになると思います。」

青「どういう意味でしょう?」

S「例えば、自宅にスキャナーがないとコンビニにあるコピー機などを使ってスキャンする必要があります。ただ、そのコピー機に必ずスキャン機能がついているとは断言できません。そのため、まずはイラストをスキャンできる場所を探さなくてはいけないのです。」

青「うーん…それは、ちょっと大変そうですね。」

S「そうなんです。だからスキャナーを持っていない方は紙原稿で作業された方がいいのではないか〜と個人的に思います。ただ『そうしなくてはいけない!』という訳ではありませんので最終的にはお客様に作業方法をお選びいただいていますよ。」

青「では、私はスキャナーを持っているのでスキャンをして他の原稿と同じようにワードで作ろうと思います。」

S「分かりました。残る作業もあと少しですので、頑張ってくださいね。」

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

写真集製作の過程をご紹介「冊子の大きさを決定します!」

2017年07月31日

こんにちは、オリンピアの青木です。

今回は写真集の大きさを決定するにあたりSさんに助言をもらいにきました。青木(以下青)「これから写真集の大きさを決めるので、お話を聞かせていただけませんか?」

先輩社員S(以下S)「構いませんよ。ただ、どんなお話をしたら良いのでしょう?」

青「例えば、写真集はどの位の大きさでつくると良いのでしょうか?」

S「ごめんなさい。写真集に適した大きさは、おつくりになるお客様ごとに違う場合があるので一概には言えないわ。」

青「どのように違う場合があるんですか?」

S「例えば完成した写真集を『配布したい』と考えている方と『家族と家でじっくり見たい』と考えている方では写真集に適した大きさは異なる場合があるんです。」

青「『配布したい』方は配りやすいように小さい写真集。『家族と家でじっくり見たい』方はみんなで見られるように大きい写真集…という風に?」

S「その通りです。青木さんは、『こんな写真集にしたい』という希望はありますか?もしあるなら、それをもとに写真集の大きさを決めると良いんじゃないかしら?」

青「すみません。希望がしっかりと固まっていないんです。」

S「なるほど。では参考までに冊子をつくる際、よく選ばれている大きさについてお話ししますね。」

青「はい、お願いします。」

S「冊子づくりによく使う大きさは、A4、B5、A5の大きく3つです。それぞれ色を変えて大きさを比較してみました。」

青「A4サイズはよく聞きますね。大学時代、レポートはA4サイズで提出するよう言われていました。」

S「私の出身大学もA4サイズで提出する決まりでした。けれど大学の提出書類だけではなく、会社の報告書や会議資料などもA4サイズで作成することが多いんですよ。」

青「では、A4サイズは学生にも社会人の方にも馴染み深い大きさなんですね。」

S「確かにそう言えますね。」

青「なら、私はさまざまな場面でよく使われているA4サイズで写真集をつくろうと思います。お話を聞かせていただき、ありがとうございました。」

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

この言葉の正しい意味を知っている?【日本語を正確に使おう③】

2017年07月26日

こんにちは、オリンピアの益子です。

前回に引き続き、間違いやすい日本語についてお話しします。今回のテーマは「各位」。

先日、とある勧誘チラシで、各位の誤用を見ました。

チラシの一番上に『受講希望者 各位様』と書いてあったのです。しかし各位とは「皆様、皆様方」という意味。

つまり上記のように「様」をつけると『受講希望者 皆様様(皆様方様)』という変な日本語になってしまいます。

『受講希望者 各位』で十分、ていねいな表現なんです。各位は、業務上の書類やメールはもちろん会社案内や広報誌といった冊子にも、よく登場する言葉。

誤字は、社内外問わず信用を失うきっかけになりかねません。まだまだ日常で何気なく使っているけど、間違った言葉があるかもしれませんので、ちょっと注意を払って見直してみることをこのブログの読者各位にお伝えしたいと思います!

同僚にも部下にも、上司にも使用できる、とても便利な言葉なのです。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

この言葉の正しい意味を知っている?【日本語を正確に使おう②】

2017年07月24日

こんにちは、オリンピアの益子です。

猛暑日が続いて夏バテ気味の今日この頃ですが、皆さんはいかがでしょうか。前回に引き続き、間違いやすい日本語についてお話しします。

今回のお題は「役不足」。

もともと役不足は歌舞伎用語。当人の力量に対し舞台での役が不相応に軽いことを表す言葉だったそうです。役不足の誤用を初めて見たのは、とある本のバトルシーンでした。

主人公が敵に対して「お前じゃ役不足だ」と言っていたのです。思わず心の中で『主人公がそんなこと言ったら、あっかーん!!!』と叫んでしまいました。

なぜ『あっかーん!!!』のかと申しますと、シチュエーションからして、おそらく主人公は「俺と戦うにはお前は弱すぎる」と言いたかったのだと思います。しかし役不足の正しい意味は「実力に対して役目が不相応に軽いこと」。

つまりこの主人公は「お前は俺の相手には強すぎる!」…と、敵前で自分の弱さを認めてしまったのです。自分の方が強くて、お前じゃ相手にならん、と言いたいなら「お前じゃ力不足だ」が適当ですね。

このように誤用されている日本語は数多くありますので日常で口にしている言葉を見直してみてはいかがでしょうか。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-e1505193228923.png)