スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

自分史をつくろう9【写真撮影する時のツールについて】

2015年12月18日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

2015年も残すところあと1週間となりましたね。

12月はクリスマスがあり、街ではさまざまなイベントやライトアップイベントが催されていますが、いかがお過ごしでしょうか?そういったイベント会場や観光地に行くと、写真撮影をするのにスマホといった携帯電話を使っている方をよく見かけます。

ここ数年の間に、カメラ以外のスマホなど携帯電話を手に撮影する姿をよく見かけるようになりました。

特に街で何かを撮る時などは、ほとんどの人が使っていますよね。とても便利なツールですからブログ読者さまの中にも「自分史にも携帯のカメラ機能で撮った写真を使いたい!」という方がいらっしゃるのでは?

実際、当社にも「スマホで撮影した写真でも使える??」といった質問がよく寄せられます。

…という訳で今回は、その質問にお答えしたいと思います!まず、「使用できるか」どうかに関してですが、最近の携帯電話で撮影した写真であれば基本的には「使用できます」。

ただ、珍しい機種や古い型の携帯に入ったデータだと、対応できない場合もありますので念のため、一度確認させていただければと思います。

そしてもっとも肝心なことは「きれい」に印刷できるかどうかです。

ビジュアルは、自分史の出来映えを大きく左右するため綺麗に印刷できるか不安に感じる人も多いはず。

そんな方は弊社が行っている【印刷サンプルサービス】をご利用ください。

本サービスは、をご希望の仕様で実際に印刷し、お客様にお届けするというものです。

写真がどのようなビジュアルで載るのかを自分史が出来上がる前にお確かめいただけますので完成品に納得いかない…という事態を回避できます。

さて、今回の内容をまとめますと、基本、スマホなど携帯のデータでも問題がなくお使いいただけることが多いです。

ただ出来映えに不安が残る方は【印刷サンプルサービス】をご利用ください。

実際に希望の仕様でお客様の原稿を印刷し、お客様にお届けいたします。

※●問い合わせ先はこちら●

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

▶ 続きを読む

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

製本方法はどれを選ぼう?ページ数から選んでみる〜プロジェクトO〜

2015年12月17日

皆さん、こんにちは。 オリンピア印刷、新人の藤原です。

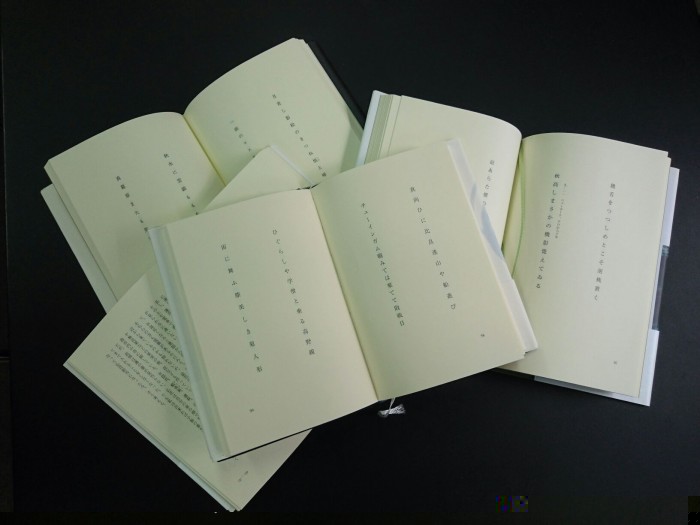

俳句集を作成する今回の「プロジェクトO」、前回は、掲載内容をどうするか、というお話でした。

▶冊子の内容は何にしよう?〜プロジェクトO〜

https://www.sasshi-insatsu.com/?p=3105今回は、その掲載内容をふまえて、次のステップへ進んでいこうと思います!

前回、「内容量からして200ページ前後の冊子になりそうだ」という予測が立ちました。

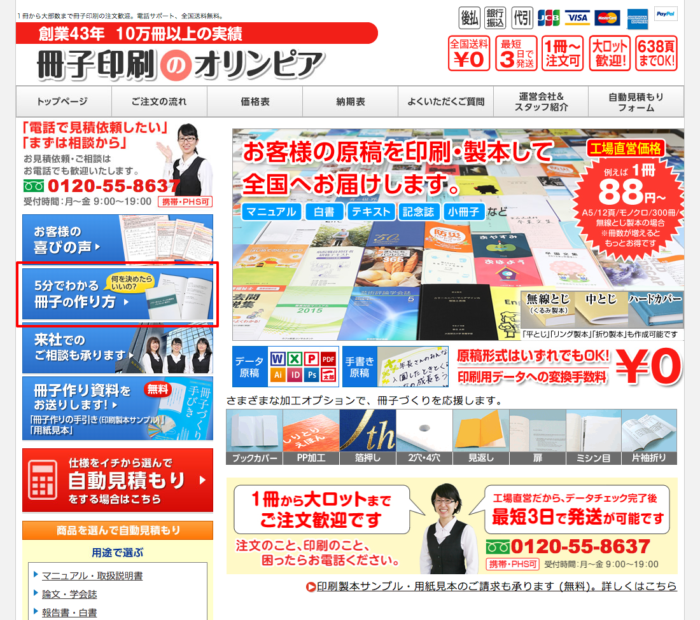

200ページ前後…ということは、ある程度厚みのある冊子になるな…と思いつつ、「中身の方向性を決めた後は、やっぱり外観かしら?」ということで、情報を得ようとオリンピアの公式サイトを覗いてみることにしました。

トップページを開くと…おお、左側にありました!「5分でわかる冊子の作り方」と!

これは有益な情報があるに違いない!

早速クリック!

すると、「ここでは、冊子をご注文される時に、事前に知っておきたい印刷の知識と手順をご説明いたします。」という文言が…ふむふむ。

「冊子を印刷するまでに印刷会社に原稿を渡して、綴じ方、紙の種類、ページ数といった仕様を決めていく必要があります。」ということだそうです。

今の時点では、ページ数だけはだいたい決まっているとして…。

とりあえず、順を追って3ステップをチェックしてみます。まずはステップ1。

ほう、手書き原稿でも入稿可能なのですね。

私の場合、作った俳句は手書きで残すこともあればワードで保存することもあるので、両方OKというのはありがたいですね。

ちょっと安心しつつ、ステップ2へと読み進めていきます。

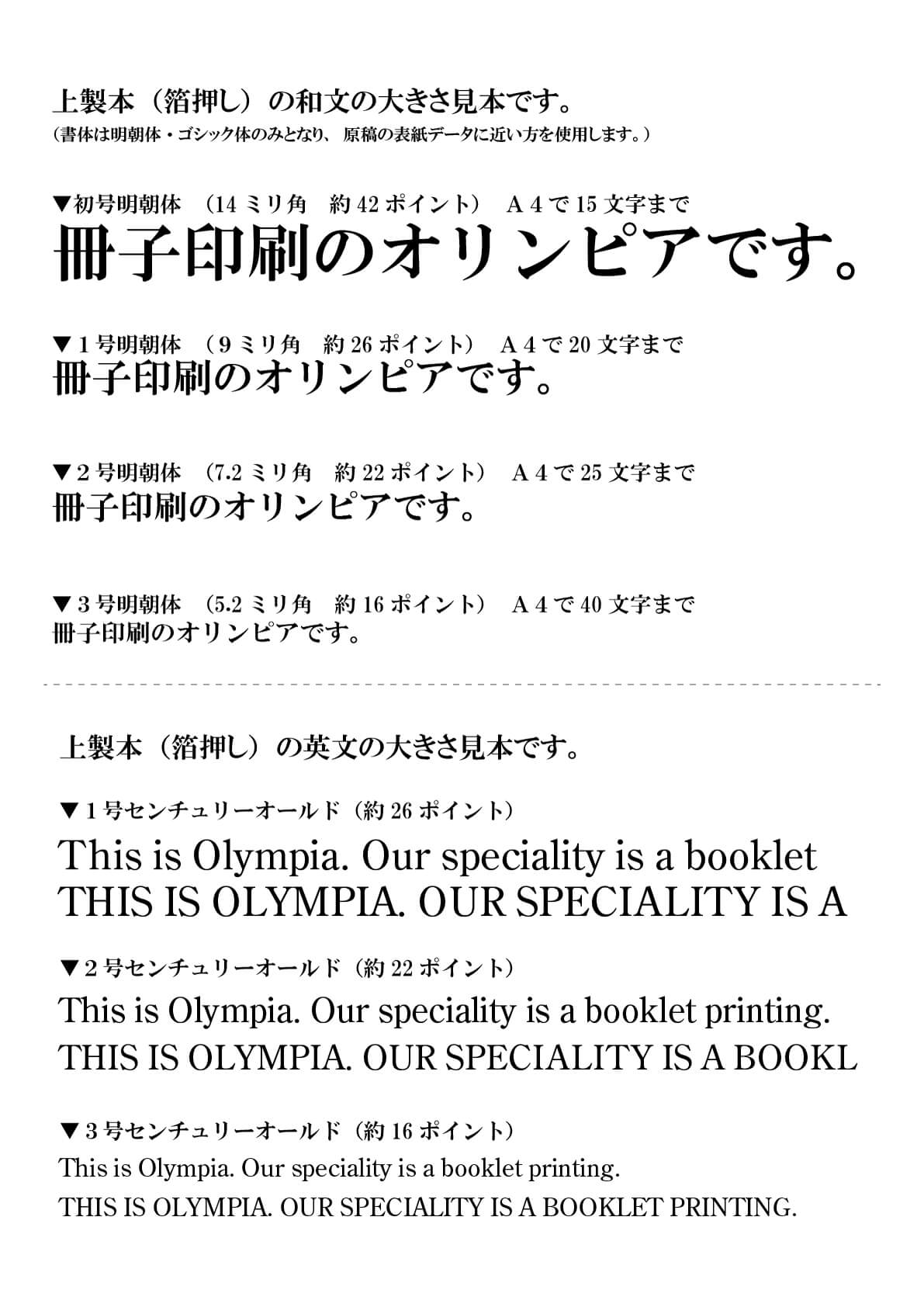

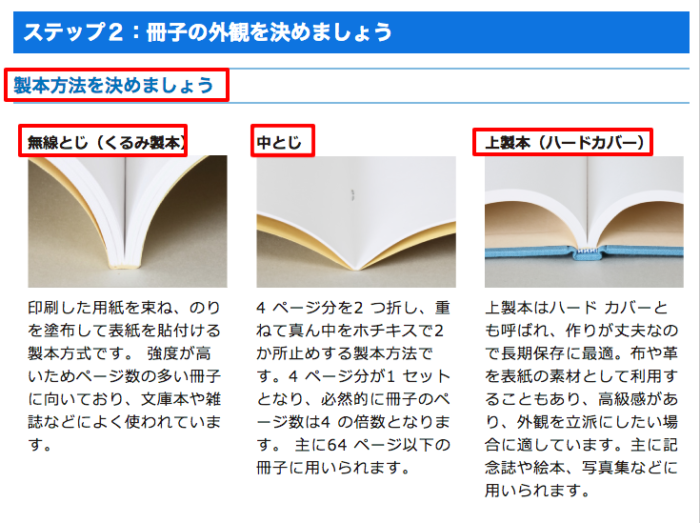

製本方法を決めましょう、という文言とともに 「無線綴じ(くるみ製本)」「中綴じ」「上製本(ハードカバー)」が載っています。

はっ、そういえば、このブログでも過去に紹介されていた気がします!

早速、ブログの過去記事をさかのぼってみました。

▶ 「冊子や本の名称について―製本編」

▶「冊子や本の名称について―綴じ方編―」3種類の製本方法の特徴を読んでみると、 「中綴じ」は主に64ページ以下の冊子に用いられる、と書かれているので、 200ページを想定している私の俳句集には不向きだ、ということが分かりました。

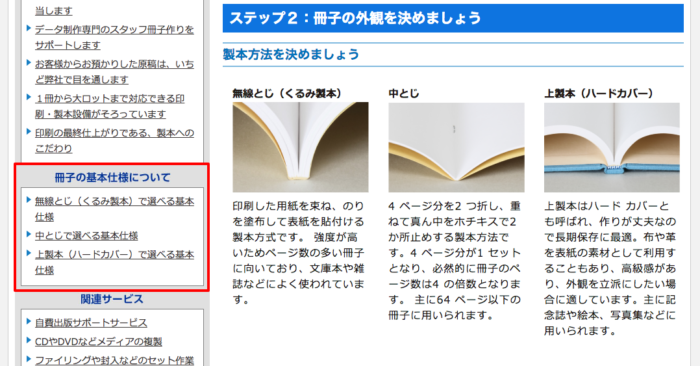

となると、「無線綴じ(くるみ製本)」か「上製本(ハードカバー)」での製本になるわけですね。

ではどちらを選ぼうか…と思いながら画面の左側を見てみると、 「無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様」 「中綴じで選べる基本仕様」 「上製本(ハードカバー)で選べる基本仕様」 という、製本方法ごとのリンクが用意されているではありませんか!ここを開けば、さらなるヒントが待ち受けているに違いない! …と期待をふくらませつつも、次回へ続きます。

今回分かった、「ページ数に適した製本方法」の情報を元に、 イメージ通りの一冊へとたどり着けるのでしょうか? ご期待ください!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

自分史をつくろう8 【写真選びは楽しむことが最大のコツ】

2015年12月16日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

今年の冬はいつもより暖かいですよね。

どうやらエルニーニョ現象の影響を受けて、いつもより暖かいみたいです。http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/faq/whatiselnino.html

前回は、原稿作成の仕上げである文章を綺麗に整える方法についてお話しました。

▶自分史をつくろう7 【仕分けた文章を整えましょう】

https://www.sasshi-insatsu.com/?p=3082すべてのものに言えるわけではありませんが、多くの自分史は2つの要素でできています。

それは、これまでに話してきた文章とイラストや写真などの“ビジュアル素材”です。

これから複数回に分けて自分史に掲載するビジュアル素材ついて紹介する予定です。

今回は、写真選びのちょっとしたヒントについてお話します。自分史の写真選びに関してお客様から

「自分史に掲載する写真はどんなものを選べば良いですか?」

「掲載候補の写真を絞り込むことができません」というご意見をよくいただきます。

たくさんある思い出の中からどの写真を選ぶか迷う気持ち、よくわかります。

ただ極論を言ってしまえば、自分史は製作する人のもの。

つくる人が「この写真を載せたい」思えばそれで良いのです。

あまり難しく考えず、とりあえずアルバムを開いてみましょう。その際、お一人でしみじみと過去を振り返りながら写真を選ぶも良し。

また、ご家族と思い出話に花を咲かせながら眺めながら写真を選ぶも良し。作業する上で大切なのは「迷う時間」を楽しむこと。

「これいもいいな」「あれも載せたいな」と迷い自分の人生に思いを馳せることそれが自分史をつくる醍醐味なのです。気負わずに選んでみてくださいね!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子の内容は何にしよう?〜プロジェクトO〜

2015年12月03日

皆さまこんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

前回は、「俳句集を作る!」と宣言いたしました。

今回から製作の工程をご紹介して参ります。さて、一番はじめにすることとしては 「そもそも、何を載せるの?」という、掲載内容の吟味です。

もちろん、俳句集なので、俳句を載せることは大前提ですね。

そこからさらに、俳句と写真などを併せて載せるのか、 解説も書き添えるのか…など、 プラスアルファの要素を検討していきます。

その内容によって、最終のページ数や構成が決まるので、 じっくり考えていきたいところです。例えば、写真も載せる場合ですと、 モノクロ印刷ではなくカラー印刷にしようかな、とか、 解説も載せるとページ数が増えるから 強度の高い無線綴じが向いているのでは、とか、 内容だけでなく、印刷や製本の方法を決定する要因にもなります。

さて、私は俳句を始めて2年になるのですが、 今までに作った句は約100句あります。

ここで参考に、句会の師匠や仲間が作った俳句集をパラパラとめくってみました。1冊につき、だいたい何句くらい載っているのかと数えてみたところ、 …1冊につき…100句どころか…300句から400句ぐらいまで載っていました…。

手持ちの俳句集4冊のうち3冊が 1ページにつき2句掲載している構成で、 まえがきやあとがきを含め、 総ページ数はだいたい200ページ弱から300ページ強でした。「これは…句数をもっと増やしてから、冊子にした方がいいのかも…?

でも、今までの軌跡として作ろうって思っていたのに機を逸するのはちょっと…」そんな不安を抱きつつ、残りの1冊を開いてみると、 掲載句数は100句!

それぞれに解説がついていて、総ページ数は約200ページ!「よし、いける!やっぱり今の句数で作ろう!」

解説を書き加えるか、それとも写真や絵を載せるか…

せっかくだから、とことんこだわろうという決意とともに 期待を膨らませつつ次回へと続きます。ぜひお楽しみに!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

自分史をつくろう7【仕分けた文章を整えましょう】

2015年12月02日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。日ましに寒くなりますが、お風邪など引かれてないでしょうか。

前回は、テーマをカテゴリで区切り、自分史年表の内容を仕分ける方法についてお話しました。

これを行うことで話の順番や内容が整頓され読みやすい自分史にすることができます。▶自分史をつくろう【テーマをカテゴリ別に細分化しましょう】

https://www.sasshi-insatsu.com/?p=3060ただ中には綺麗にカテゴリごとに仕分けられず、漏れ出てしまった情報もあるかもしれません。

その場合は、その内容を省いても良いですし、違うカテゴリと関連づけて文章に盛り込んでも構いません。また他の文章よりも強く印象づけたい事柄がある場合は、

その内容をピックアップして細かく説明を加えるのも良いでしょう。これをすることによって文章に緩急が生まれ、ドラマチックさを演出することができます。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

自分史をつくろう6【テーマをカテゴリ別に細分化しましょう】

2015年11月30日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

11月も終わりますね。2015年も残すところあと1か月となりました。今回は、以前に決めた自分史のテーマをいくつかのカテゴリに分ける方法をお話します。

これをすると、後で行う自分史年表の整理がスムーズになり自分史を書きやすくなります。例えば、自分史のテーマが「私の仕事人生」ならば<新人社員><中堅社員><ベテラン社員>といった風に仕事の熟達度で分ける場合と、<1年目><5年目><10年目><15年目>という風に年数ごとに区切る場合が多いようです。

「私の仕事人生」の場合:

仕事の熟達度で分ける<新人社員><中堅社員><ベテラン社員>

年数で分ける<1年目><5年目><10年目><15年目>この2つの分け方のメリットは1つ目は、自分の感覚で判断ができるので区分が楽であること。

2つ目は、1つ目とは違い、年数で区切られているので分け方を迷う必要がないこと。ブログを読まれている皆さんもカテゴリ分けをするときは「自分の感覚で分けられる」もしくは「年数で分けられる」方法で区切ることをおすすめします。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

自分史をつくろう5【家族との思い出や、当時考えを蘇らせよう】

2015年11月20日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

明日から2015年最後の3連休ですね。紅葉も始まっている頃かと思います。

皆さまのエリアではいかがでしょうか?前回は、自分が体験したことや世間・世界で起こったことなど 自分史年表の骨組みとなる部分の書き方を紹介しました。

自分史をつくろう4【自分史年表づくりの極意は簡潔であること】

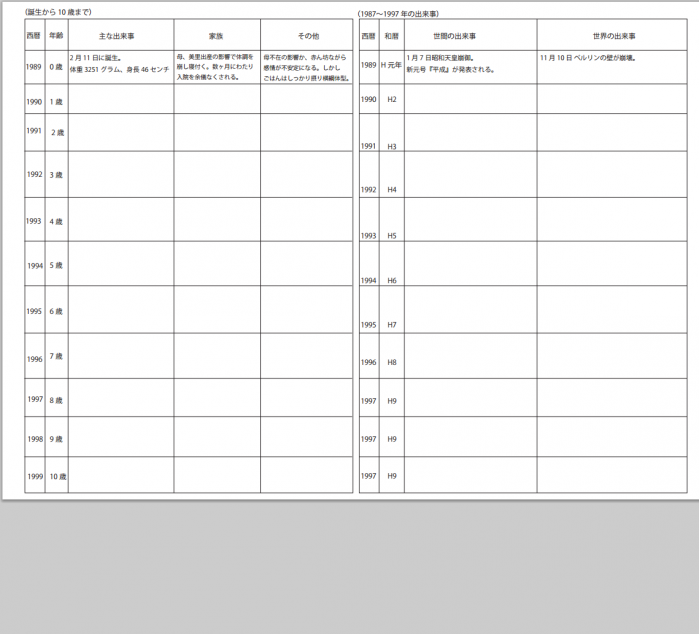

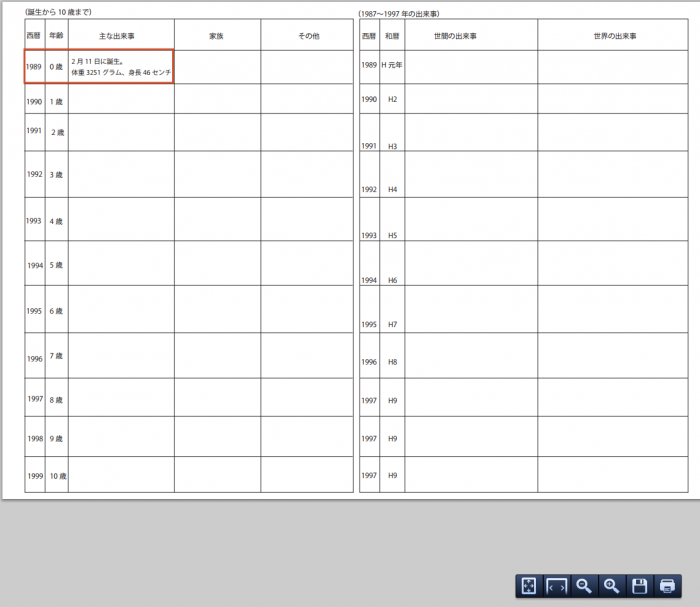

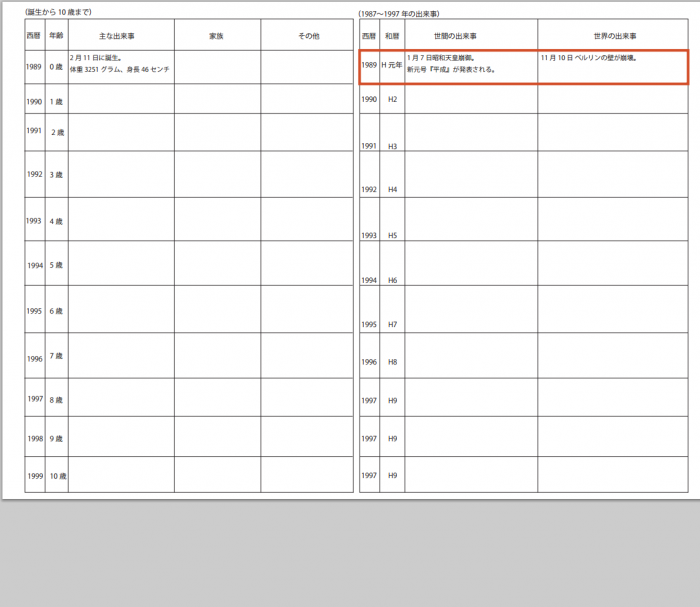

▶https://www.sasshi-insatsu.com/?p=2996今回は、家族に起きた出来事と骨組みに対して抱いている感情を 自分史年表に書き加えていく…いわゆる肉付けの方法を 前回も使用した自分史年表を 引き続き使い、具体的に説明していきます。

まず、自分の出来事の一番上の右横にある家族の欄に「母、美里出産の影響で体調を崩し寝付く。数ヶ月にわたり入院を余儀なくされる。」と書きます。

次にその他の欄は、骨組みに対して持った感情や 感想を書くスペースです。

しかし、生まれたて頃が記憶にある人は少ないのでしょう。

家族に当時の思い出を教えてもらい書き込んだり 聞いた内容について感じたことを記すことをおすすめします。私も上記のことに倣い、その他の欄には 「母不在の影響か、赤ん坊ながら感情が不安定になる。しかし ごはんはしっかり摂り横綱体型。」と書きます。

これで1989年に、自分に、家族に、世間に、世界に起こったことが揃い 一目でその年のできごとを確認することができます。

この作業をくり返し行うことで、自分史年表が完成します。次回は、出来上がった自分史年表を自分史製作に どのように役立てるかをご説明します。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

自分史をつくろう4【自分史年表づくりの極意は簡潔であること】

2015年11月10日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

久々に雨が降っていますね。

当分雨が続くようなので、傘は忘れずにお過ごしくださいね。前回は、自分史をスムーズに書き進めるコツとして自分史年表をご紹介。

自分史年表とはどんなものなのか、つくるメリットは何かをお話しました。詳しく知りたい方は、以下より該当ブログをご覧ください。

▶自分史をつくろう【製作をスムーズにすすめるコツ編】

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/history_5/ブログを読んでいる中には自分史年表のつくり方が分からず、不安な人もいるのではないでしょうか。

そんな方にまず言いたいのは、自分史年表をつくるのは、とっても簡単だということ。

書くことは「骨組み」と「肉付け」、この2つだけなんです。ここでいう「骨組み」とは、自分の体験した出来事の中で年月が分かるものを指します。

例えば入学や卒業、入社や退社といった組織に所属したこと。

あとは結婚や引っ越しなどもそうですね。「肉付け」は、骨組みとなる出来事に対して抱いた感情のことを指します。

例えば、受験で第一志望に受かった時の喜び一人暮らし始めた時の不安などです。今回は骨組み、次回は肉付けという風に、2回に渡って自分史年表の書き方をご説明しようと思います。

まずは骨組みの書き方を前回掲載した自分史年表を使い具体的に説明していきますね。

はじめに自分が体験した出来事の欄を埋めていきます。

例えば1989年2月11日生まれの人の場合ですと自分の出来事の一番上の欄に 「2月11日に誕生。体重3251グラム、身長46センチ」 と書きます。

(西暦、和暦はすでに書き込んでいるものとして略しています。)次に世間・世界の出来事の一番上の欄には、同じく自分が生まれた年の出来事を書き込んでください。

この時に、年表があると便利ですので図書館などで借りておくことをおすすめします。では、1989年に起こった世間の出来事の欄には「1月7日昭和天皇崩御。

新元号『平成』が発表される。」 世界の出来事の欄には「11月10日 ベルリンの壁が崩壊。」という風に書きましょう。自分に起こった出来事も、世間・世界で起こった出来事も書く時のポイントは簡単かつ簡潔に…です!

詳しく書いてはいけないということではないのですが、じっくり書いていると自分史年表づくりはとても時間がかかります。また自分史年表で書き出した事柄に肉付けしながら自分史を製作していくのでパパッとつくったものでも充分役に立つ自分史年表になります。

さて今回はここまで! 次回は肉付けについてお話します。乞うご期待!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

自分史をつくろう3【製作をスムーズにすすめるコツ編】

2015年11月07日

皆さま、こんにちは。

オリンピア印刷の石橋です。

とても気持ちがよい秋空ですね。

さわやかな秋晴れの日々が続くこの頃、いかがお過ごしでしょうか。前回は、自分史を書き始める前に 決めておくべき『テーマ』についてご説明しました。

今回は、自分史づくりを円滑に進めるコツをご紹介します。

そのコツとは、「自分史年表」をつくること。

「自分史年表」は、自分が生まれた年から現在までに 「自分」が体験してきた事柄を記した年表と 「世間」で起こった事柄を記した年表を 併記したもののこと。言葉だけの説明では分かりにくい方も いらっしゃると思いますので 下の画像をご覧ください。

画像のように世間で起きた出来事と 自分に起こった出来事を並べて書くためには。

自分の過去だけでなく 一緒に歴史についても調べた方が書きやすくなります。その作業をすることにより 自分の思い出が蘇りやすくなります。

また今回、例として載せた自分史年表は、見やすいように10歳ずつで分けて 年表をつくるものです。

しかし、自分史年表のつくり方にルールはありませんので、ご自身が見やすいようにつくってくださいね。「自分史年表を何枚も管理したくない」

「一目で全ての年表を見たい」という方は

生まれた年から現在までの自分史年表を 1つの紙でつくっても構いません。次のブログでは自分史年表の書き込み方をご説明いたします。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

自分史をつくろう2

2015年10月14日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

体育の日も終わり、運動会で久々に走った!という方も多いのではないでしょうか。

前回は、私が体験したエピソードをもとに、自分史をつくるタイミングやつくった時のメリットをお話しました。

▼自分史をつくろう【世界に1冊だけのあなたが主役の物語】

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/history_/今回は、自分史を書き始める前に行っておきたいことをご紹介します。

まずは読者に「何を伝えたいか」を決めましょう。「伝えたいこと」「書きたいこと」…つまりテーマを固め

メッセージを明確にすることで、製作に伴い必要となってくる資料や掲載するコンテンツも必然的に見えてきます。

「テーマを決める」というとなんだか大変そうに感じる人もいるかもしれません。

しかし難しく考えず、身近な事柄を思い浮かべてみてください。

例えば、一生懸命に打ち込んでいる仕事のこと

いつも温かく迎えてくれる家族のこと

長く続けてきた趣味のこと

どんなことでもいいのです。もちろん、上記のように1つの事柄だけに絞って

思いを綴るのではなく、人生全体について書くのも良いでしょう。

このように自分の生活を改めて振りかえったり人生についてゆっくりと考えたりするのも自分史製作の醍醐味なのかもしれませんね。次回は、自分史を書くためのコツについてご説明しようと思います。ご期待ください。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社