スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

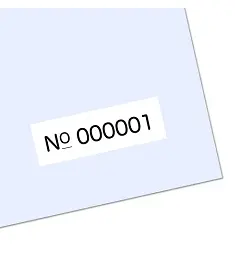

ナンバリングをするだけで帳票や冊子の管理が簡単になります!

2018年03月12日

皆さん、こんにちは。

最近、オリンピア印刷では各種帳票をはじめナンバリングを行う印刷物の制作依頼を頂きました。

というわけで、今回はナンバリングについてご紹介します。まずナンバリングとは、文字通り印刷物に通し番号を打つこと。

主に冊子などを管理する目的で入れられます。例えば、社内秘の資料を社員に貸し出す際、振っていた番号と貸し出した相手を控えておけばすぐに誰がどの冊子を持っているかを調べることができます。

先日も「お客様に配布するアンケートを、ナンバリングしたいのですが、可能でしょうか」というお問い合わせがきました。

もちろん可能ですよ!このお客様は「あらかじめアンケートに番号を振り、控えておくことで、どの地域に配ったアンケートかを把握したい」というお考えでした。

確かに!アンケートごとに書かれた地域がわかれば、そのエリアに対して、効率的に商品をアピールできますね。今回ご紹介したナンバリングは別途料金で承っています。

「具体的なコストは?」など質問のある方、またご興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

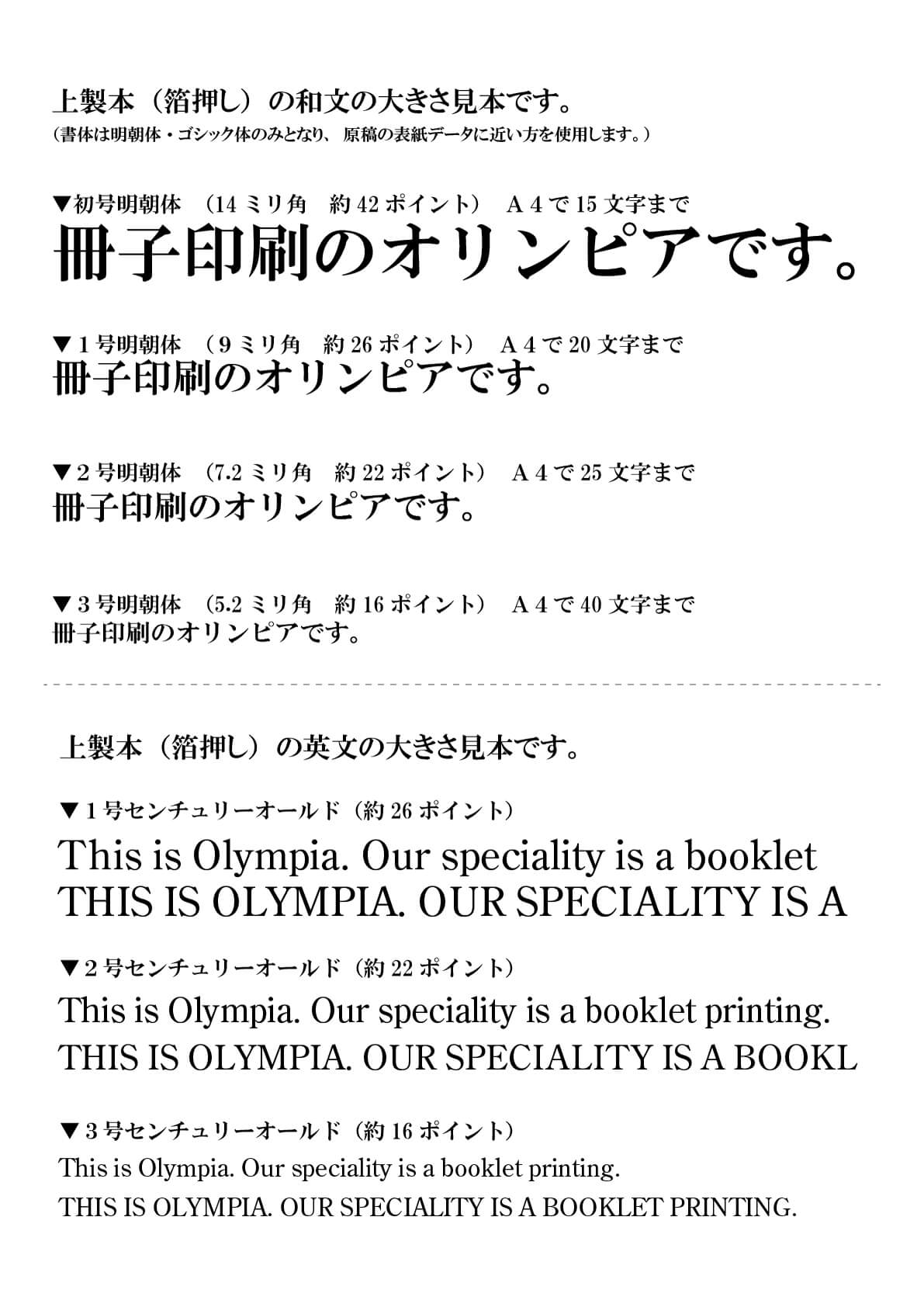

記念誌におすすめの仕様あれこれ・その①

2018年03月07日

皆さん、こんにちは。

前回まで、オリンピア印刷で過去1月から3月にかけて多く注文された冊子の種類を、ランキング形式でご紹介しました。

その中で中綴じ部門第2位、上製本部門第3位に輝きましたのが「記念誌」です。今回は、そんな記念誌についてお話しします。

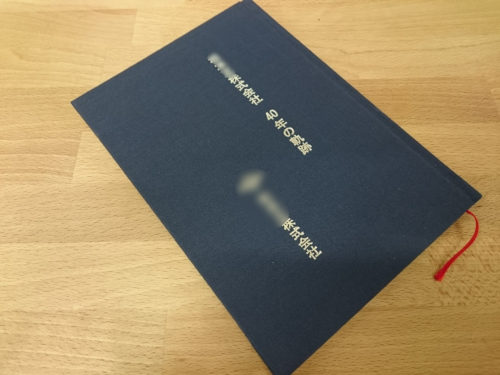

記念誌は、会社や学校、組織の創立○周年など節目となる時期に作られることが多い冊子で、オリンピア印刷にも、季節を問わずお問い合わせが寄せられます。

その際によくいただくのが、「おすすめの製本方法はありますか?」との質問です。記念誌は、歴史や思い出を未来へ残す、文字通り記念となる冊子であり、贈り物として式典などで配られることも多く、耐久性や高級感が求められます。

そこでオリンピア印刷では記念誌の製本方法に、長期保存に向いている上製本をおすすめしています。

また、表紙の種類は高級感のある「黒レザー」や「布ばり」が最適です。

タイトル文字に金や銀の箔押し加工を施しますので、ゴージャスな印象になりますよ。次回以降も、記念誌にぴったりの仕様をくわしくご紹介しますので、ご期待ください。

(キャプション)こちらは会社の40周年記念誌です。布ばりの表紙に、箔押し加工されたタイトルが映え、重厚感がありますね!

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

オリンピアに寄せられた質問に回答します!【完全データについて】

2018年02月28日

こんにちは、オリンピアです。

前回のブログでご紹介した「複数のデータの入稿方法」につづきお客様からよくいただく質問を紹介、回答していきます!

さて、第2回目の質問は「【完全データ】とは、どういうデータを指すのですか?」です。

完全データとは、印刷しても何も問題が発生しない、修正する必要のない原稿データのことです。ここでいう問題は、色が大幅に違ったり、文字が切れていたり、掲載していたはずの写真がなかったり…と、多岐にわたります。

そのため一概に「この問題はよく起きます!」とは言えません。そこで、次回のブログでは私がよく耳にする「フォントの置き換わり」を印刷時に生じる問題の代表として注意点とともにご紹介します。

ご期待ください。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

オリンピア印刷で注文の多い冊子トップ3〜中綴じ編〜

2018年02月21日

皆さん、こんにちは。

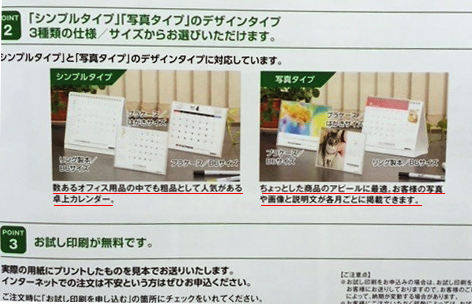

今回も前回に引き続き、オリンピア印刷で過去1月から3月にかけてどんな種類の冊子が多く注文されたのかを、製本方法ごとに分けてご紹介します。

今回発表するのは「中綴じ部門」のトップ3を発表します。

まず第1位は、「マニュアル・取扱説明書」です。

中綴じは、同じページ数の場合、上製本や無線綴じに比べて薄く仕上がるため、持ち歩くことを想定したマニュアルや取扱説明書を希望されるお客様にはもってこいです。

サイズも、B5など比較的小さめのサイズが人気です。続いて第2位は、「記念誌」です。

上製本部門でもランクインしていましたが、少ないページ数でリーズナブルに作成したいという場合には、中綴じを選ばれるお客様も少なくありません。そして第3位は、なんと

「作品集」「パンフレット」「テキスト」「業務用連絡ノート」「卒業文集」

「報告書」「経本」「追悼集」「会員証」「ガイドブック」が同数という

ばらつきの出た結果となりました。

書き込んで使うテキストや業務用連絡ノート、片手で持ってめくりながら使う経本など、中綴じの特性である開きやすさを活かした冊子が目立ちますね。他にも、オリンピア印刷ではさまざまな冊子の注文を承っています。

種類やページ数など、ご希望に合わせてぴったりのご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

掲載する写真をより魅力的にする キャプション。

2018年02月20日

皆さん、こんにちは。

先日、ある企業様から記念誌の製作をご依頼いただきました。

お客様は「写真をたくさん掲載したい」というご意向で、創業時の写真や過去の社屋の写真、社内行事の写真などをたくさん掲載し、現在の社員だけでなく、かつての社員の皆様にも差し上げたいとお考えでした。

入稿していただいたデータを拝見すると、素敵なお写真がいっぱい掲載されていて、会社の雰囲気や、これまでの足跡が見て取れる誌面になっていました。

ただその際、お客様がひとこと「がんばって写真を集めて載せたけれど、何か物足りない気が…」とおっしゃいました。

そして「何か工夫はありませんか?」と。うーん、何かプラスできる工夫があるかしら…?

そう考えながら誌面データとにらめっこしていた時、一つのことに気がつきました。どの写真にも「キャプション」がついていない!

キャプションを加えれば、もっと読み応えのある誌面、ひいては記念誌になるはずだと!冊子制作の現場におけるキャプションとは、「写真や図版に添えられた簡単な説明文」のこと。

例えばこんな感じの文章です。写真の中の赤線部分にご注目ください。

これが典型的なキャプションです。

写真に簡単な文字を添えることで、より分かりやすく、たくさんの情報を読み手に伝えることができるのです。早速、お客様にもキャプションという一つの工夫をご提案したところ、大変、喜んでいただくことができました。

その後、再び送られてきた記念誌のデータには、どの写真にもキャプションが添えられており、最初に拝見した誌面よりもはるかにお客様の会社の様子や、足跡を知ることができました。

単純に情報量が増えたことはもちろん、読み物としての面白さもグンとアップしていたんです。記念誌に限らず、会社案内、採用案内、社内報、カタログ…どんな冊子にも大抵、写真は載りますよね。

その写真にひと言添えて、冊子の魅力と訴求力をアップさせてみてはいかがでしょうか。ではここで、より良いキャプションのポイントをご紹介しますので、参考にしてみてください。

まずは下の2枚の写真をご覧ください。写真は同じですが、それぞれ異なったキャプションが添えられています。より良いキャプションはどちらでしょうか!

①

②

もちろんお分かりですよね。

より良いとされるのは②の「愛犬と愛娘といつもの公園へお散歩に。娘が続けている夕方の習慣です」というキャプションです。①のキャプションも、情報として間違っていない以上、決して悪い訳ではありません。

ただ、②のキャプションがよりベターなのは、「プラスαの情報が書かれている」ためです。①の「愛犬を連れて公園にお散歩に行きました」は、写真を見れば分かることです。どう見ても場所は公園だし、連れているのはワンコですから。

一方、②の方には、愛犬の名前が「イチゴ」であることや、場所が「いつもの」公園であること、散歩が娘さんの「日課」であること、さらには撮られたのが「夕方」であることが分かるのです。

また、こちらのキャプションからは「撮影者とおぼしき親」の存在も感じ取れませんか?そうした情報から「きっと毎日、親子で同じ公園に愛犬のお散歩に行っているんだろうなあ」とか、「『イチゴ』という名前は娘さんが付けたのかなあ」などと、写真だけでは分からない「背景」が見えてくるのです。

たかが数行の文章を添えるだけで情報量を増やし、写真に写っていない部分までイメージさせてくれる、それがキャプション!なのです!

皆様も製作している冊子に写真を掲載する時には、ぜひぜひ、読者の興味を引くようなキャプションを添えて、魅力的な冊子をつくってみてください!

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

オリンピアに寄せられた質問に回答します!【複数のファイルを入稿する方法について】

2018年02月14日

皆さん、こんにちは。

前回のブログで宣言したとおり数回に分けてお客様からよくいただく質問を紹介、回答していきます!

さて、第1回目の質問は「原稿を作成したら入稿ファイルが複数になりました。どのように入稿すればよいでしょうか」です。

入稿ファイルが複数ある場合、ファイルを1つのフォルダーにまとめ、ZIP圧縮してお送りください。

その際に注意していただきたいことが2つあります。

1つ目は、ファイル名について。

1つのフォルダーに複数のファイルを入れる場合、ページ順がわかるように、ファイル名の先頭に連番をつけてください。2つ目は、入稿するデータの形式。

PDFや画像データ以外でご入稿いただく場合は、1案件につき5つ以上のファイルで入稿されると別途データ変換手数料がかかってしまいます。

(5ファイル目から1ファイルにつき1,100円(税込))そのため、可能であるならば入稿されるファイルは5つ以内にまとめることをお勧めいたします。

以上が、複数のファイルを入稿する方法と注意点です。

このブログを読まれて「こういう場合はどうするの?」という疑問が浮かばれた場合は、気軽にスタッフまでお問い合わせくださいね。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

オリンピアに寄せられた質問に回答します!【はじめに】

2018年02月07日

皆さん、こんにちは。

オリンピアには、多くの企業さまから印刷のご依頼がきます。

印刷する冊子は、社内報をはじめ記念誌や報告書、マニュアルなど…。ただ全ての企業さまが冊子づくりに慣れているわけではありません。

冊子づくりにあたり不安をお持ちの方も多いようでお客様からスタッフ宛に質問が多数寄せられます。

その内容は

「理想の冊子をつくるためには、どんな仕様にすれば良いか」

「どのように原稿を送れば良いのか」

「料金はどのように支払えば良いのか」

という風にさまざまです。たくさんの質問の中でも、特にお問い合わせの頻度が高いものを選びブログにてご紹介し、回答させていただきます。

「現在、冊子づくりをしているがどのように冊子をつくれば良いか分からない!」なんて方の参考になれば嬉しく思います。

ブログを読み、「なら、こういう時はどうしたらいいの?」と新たに疑問が生まれた場合はオリンピアスタッフまでお気軽にお問い合わせくださいね。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

リーフレットのデザイン・製作を お考えの担当者様!まずは、特徴や機能を おさえておきましょう!

2018年02月01日

皆さん、こんにちは。

宣伝告知や販促活動に使われることが多いリーフレット。

皆さんはどんなものかご存知ですか?「聞いたことはあるけれど、どんなものかと聞かれると正確にはちょっと…」という方が多いのではないでしょうか。

一般的にリーフレットとは、一枚の用紙に両面印刷し、二つ折りや三つ折りなどにして使う発行物を指します。

折りたたむことで、各面が冊子におけるページの役割を果たすため、コンパクトであると同時に、内容を項目ごとに分けて掲載できる、なかなか機能的なツールなのです。

なぜ今回リーフレットの話を取り上げたかというと最近リーフレットについてのお問い合わせや、製作のご依頼をいただく機会が増えてきたことを受け、参考として皆様に概要をお伝えしておこうと思ったからです。

ちなみに三つ折りリーフレットの場合、サイズは大体こんな感じです。

B4:幅12.2cm×高25.7cm。

A4:幅10cm×高21cm

B5:幅8.65cm×高18.2cm

A5:幅7.1cm×高14.8cm

そして、三つ折り以外にも色々な折り方があります。

例えば、長方形の横型の紙を両端から内側に折り込む「観音折り」。または山折り・谷折りの順に端から均等な幅でジグザグに折る「蛇腹折り」。

その他、二つ折りやZ折りなどなど、その種類は驚くほどあるんですよ。

リーフレットは、一般的に鞄やポケットなどにサッと入れられるサイズに折りたためるところが便利なツールです。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

版下の製作について

2018年01月31日

皆さま、こんにちは。

さて今回は、実際にあったご依頼をもとに、ちょっと懐かしい印刷用語のお話をしたいと思います。

先日、とあるお客様から「小冊子をつくりたいのですが、版下からつくってもらえますか?」というご依頼がありました。はい、これ。「版下」という言葉。何だか懐かしくないですか?

私もそれなりの年数、この印刷業界に身を置いていますが、久しぶりに聞きました。

一昔前なら版下なんて一日中、耳にしていましたが、死語になりつつありますよね。読者の皆様はいかがでしょうか。

懐かしいなあと思われる方、それ以前に、版下ってなに?という方、さまざまだと思います。ちなみに版下とは、印刷に使用する「版」をつくるための「製版」という工程で必要になる、いわば「元原稿」のこと。

これがないと版がつくれないため、当然、冊子の印刷ができないのです。ではそんな大切な版下がなぜ聞かれなくなったのかというと、今はほとんどの場合データ化されているからです。

版下を入稿する、と言っていたのが今は、データを入稿すると言っていますよね。

イラストレーターなりワードなり、様々なソフトで製作したデータが現代の版下なのです。オリンピア印刷でも、このデータによる入稿をお願いしております。

イラストレーターやワードでつくられたデータをPDFにして、つまり「完全データ」、もう触らなくていいデータとして入稿していただくようお願いしています。と、いうことは…「版下からつくってもらえますか」という冒頭のご依頼、ごめんなさい、それは当社では対応していないんです。

もう触らなくていい、完全データという状態で入稿していただくことで、現在の価格をご提供できていますので、大変申し訳ありませんが、ご理解いただければと思います。

もし、価格がアップしても構わないから元原稿から製作して欲しい!というお客様がいらっしゃいましたら、当社と提携している、原稿作成から可能な印刷会社やデザイン会社をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

「制作」と「製作」の違いとは?正しい言葉を使うことで、社内報や会社案内などのクオリティを上げられます!

2018年01月22日

こんにちは。オリンピア印刷です。

さて皆さん、突然ですが、

「製作」と「制作」の違いをご存じですか?

どちらも「ものをつくる」という意味でしょ、って?

正解です!

正解なのですが……実は意味が少し異なります。辞書によりますと、

-

【制作】

芸術作品をつくり出すこと

演劇・映画・放送番組などを企画立案し

つくること -

【製作】

機械・道具などの物品をつくること

【制作】芸術作品をつくり出すこと

演劇・映画・放送番組などを企画立案しつくること

【製作】機械・道具などの物品をつくることと書かれています。

平たく言えば「制作」は「クリエイティブなものを自分の思う通りにつくる」ことで、「製作」は「実用的なものをつくる」という意味なのです。

これを冊子づくりの過程にあてはめてみると、文章やキャッチコピー、テーマに関する企画立案などは、お客様が「制作」され、その原稿をいただいて製本・印刷といった「製作」を行うのがオリンピア印刷となる訳ですね。

なぜ突然こんなお話をしたのかと言いうと、オリンピア印刷では、社内報や会社案内、または販促用の小冊子やリーフレットといった、法人様の印刷物を多数、承っています。

そしてこのブログでは、印刷の基礎知識や、当社のサービス内容の詳細などをお伝えすることで、皆様の冊子づくりのヒントにしていただいてきました。

その一つとして、冊子の見た目や内容だけでなく(それも大事ですが!)、文字や言葉にもこだわってみませんか?というお話です。

特に企業様が発行される社内報や会社案内などに、誤字や脱字、意味の違う使われ方をした言葉が書かれていたら、イメージにも影響しかねません。

という訳で、これからも、社内報や会社案内、記念誌などで使われそうな、そしてよく間違われそうな言葉を随時、紹介していきたいと思います。

似ている言葉を正しく使い分けできていなかったり、何気なく使っている言葉が実は本来の意味と違っていたり……そんなことって結構あるんですよ!

では、おまけのもう1問!この言葉の意味の違いが分かりますか?何となく分かっているようで、明確に答えられる方は少ないんじゃないでしょうか?

「製品」と「商品」

カッチ…

カッチ…

カッチ…

カッチ…はい、では正解です!

【製品】製造された品物のこと

【商品】商売のための品物のことどちらも読んで字のごとくって感じですが、ということは「製品」は「商品」の中に含まれているんですね。

そして、この言葉を再び冊子づくりの過程にあてはめてみると、オリンピア印刷の工場で印刷・製本された冊子は「製品」。

それをお客様のもとに配送したら「商品」になる訳ですね。言葉の間違いなんて私はしない!と思っているご担当者様にこそ読んでほしい!

法人様が発行する冊子のクオリティを、言葉の面からアップさせるための、ちょっとしたヒントでした。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -