スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

原稿、絶賛(?)作成中〜プロジェクトO〜

2016年08月03日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

先日友達の家に遊びに行ったのですが、そこはなんと長毛種のセレブなネコちゃんが4匹もいてるんです。

スコティッシュにマンチカン、ペルシャにエキゾチック、ほんとネコちゃブームがきてるっていっても個人でこんなに飼ってるなんて!でもかわいすぎるんですよ!癒しの空間です。

ここのお家にいてネコちゃんたちと遊んでいると時間もあっという間にたってしまって、ついつい長居してしまうんですよね。

ほんと幸せな時間でした。。。ではでは、本題です。

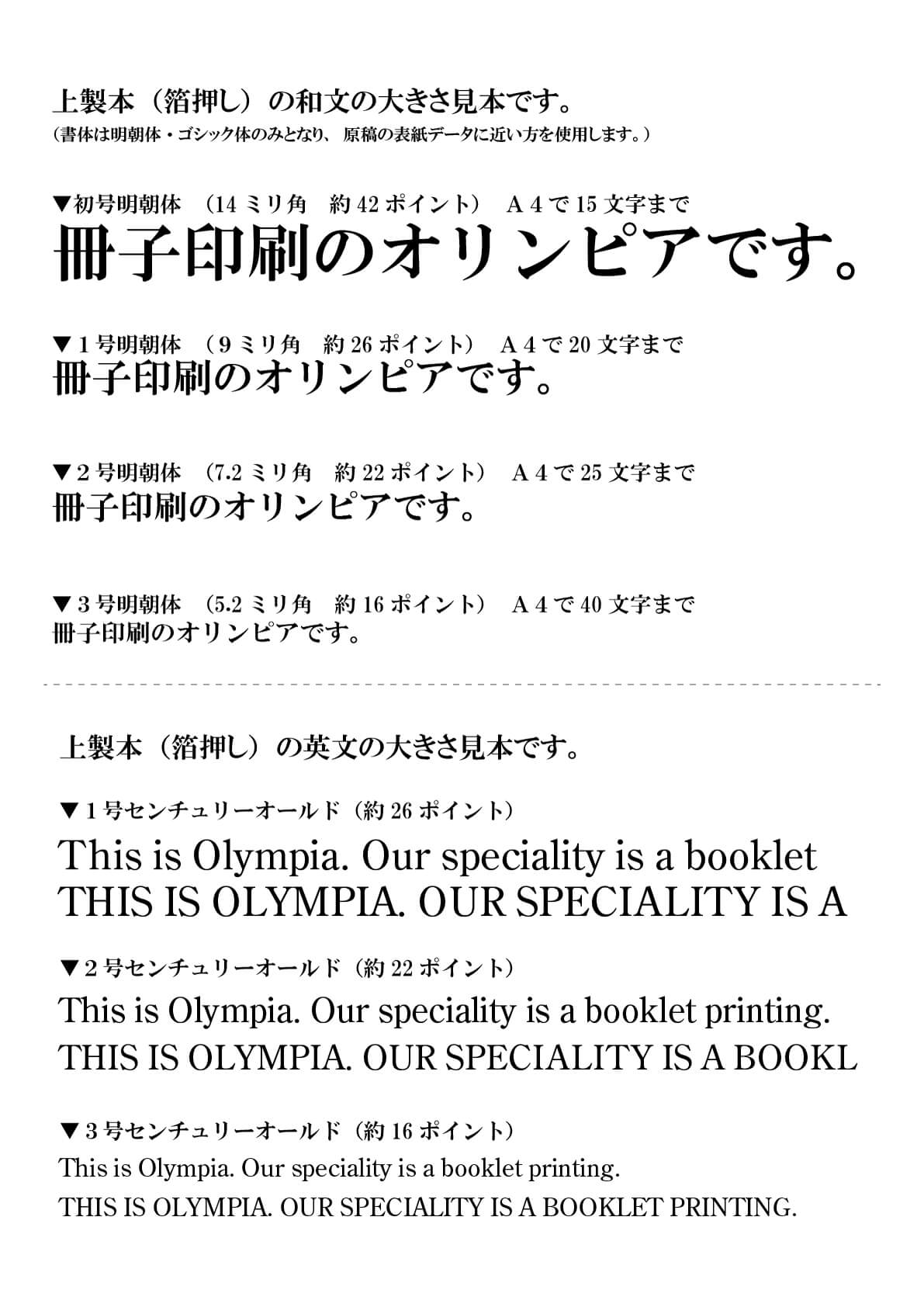

さて、引き続き俳句集の入稿に向けて原稿を作成しておりますが、今回は作成中のデータを少しだけお見せいたします。

まず、このブログでも何度かお伝えしましたが、オリンピアでは、WordやExcelといったOffice系データはもちろん、IllustratorをはじめとしたAdobe社系データ、PDFでの入稿も受け付けています。

入稿可能なデータ形式については、公式サイトの「原稿について—データでご入稿いただく場合-」でも、詳しく紹介しています。これだけのデータに対応しています!

使い慣れた方法で作成できる、ということで便利ですね。

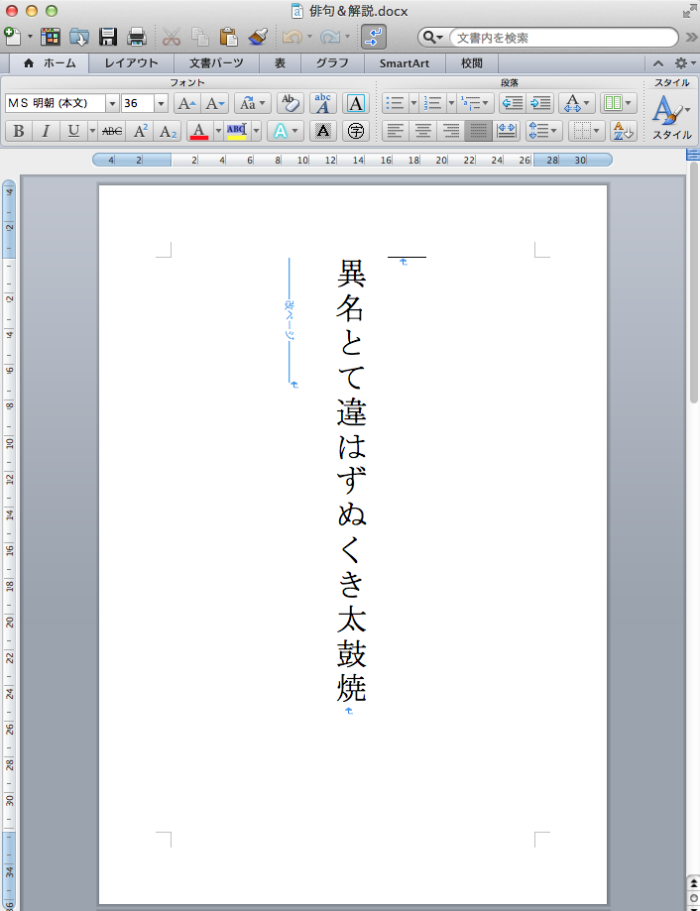

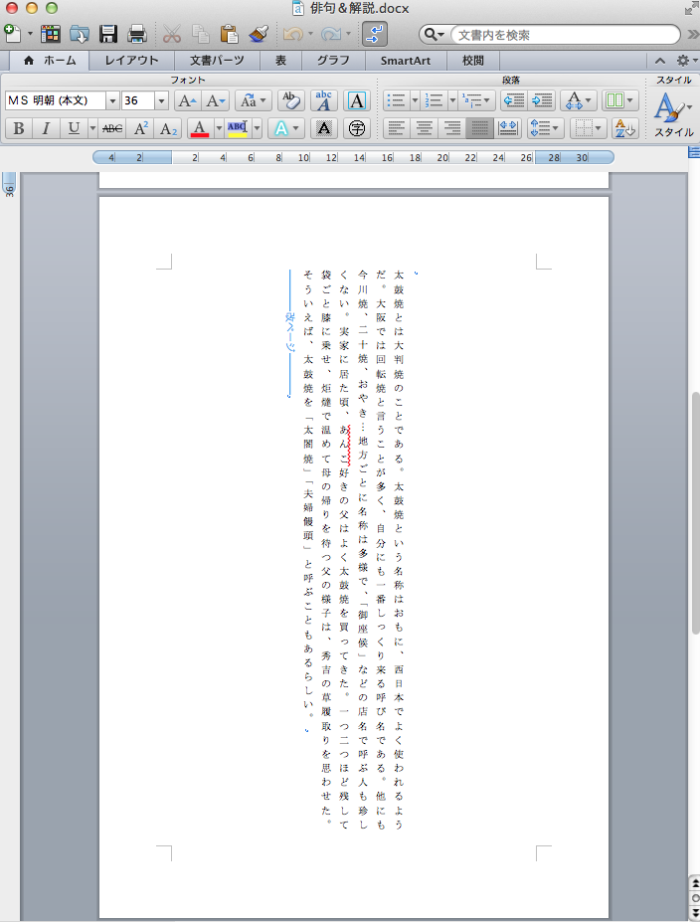

私は普段よく使うWordで作成しています。作成の際には、実際に冊子に掲載される時のレイアウトに近い状態で、1ページずつデータを作っていきます。

今回の俳句集は、見開きの右側に1句掲載して、左側にその句の解説が載る、というレイアウトにしたいと思っていますので、そのレイアウトに沿って作っていくと…

右ページはこのような感じです。右ページには俳句をどん、と載せます!

センターにどん、と目立つよう、大きめのフォントで作ってみました。

そして左ページの解説はこんな感じです。

左ページに、右ページで載せた句の解説を載せます。

このように、データを1ページずつ作成していきます。

実際のレイアウトを想定して作成するので、冊子になった時のイメージがリアルに湧いてきて、テンションも上がってきますよ!

ちなみに今回、フォントはMS明朝をセレクトしていますが、特殊フォントなどを使われる際には、入稿時に他のフォントに置き換わってしまう場合もあります。

もし「このフォント使いたいけど、大丈夫?」という疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ホームページ上でオリンピア印刷の工場見学【第二回目 後編 オフセット印刷機】

2016年07月29日

皆さま、こんにちは。 オリンピア印刷の石橋です。

「ホームページ上でオリンピア印刷の工場見学」第二弾 後編。

今回は前回予告した通り、オフセット印刷機をご紹介します!前回に引き続きオフセット印刷機を求め オリンピア印刷の工場を奥へと進んでいくと ようやく目的のオフセット印刷機を発見!

正直「見つけない方が難しいのでは?」と思ってしまうほど巨大な機械です!

家庭用のプリンターはもちろん、 オンデマンド印刷機とも明らかに異なる見た目。 初見ではこの機械が印刷機だと分からない方もいるだろうなぁと思います。具体的なサイズは高さが2〜3m、全長は10mほどの大きさ。

前々回、オンデマンド印刷機は 「少ロットで短納期の印刷に特に向いている」印刷機であるとお話しましたね。

覚えておられますか?「記憶にないわ」という方は 下記をごらんください。ホームページ上でオリンピア印刷の工場見学【第一回目】のブログページへ

一方でこれから紹介するオフセット印刷機は 「大ロットの印刷に向いている」印刷機です。

その理由は、大量に印刷することで 冊子1冊の単価を抑えることができるからです。

またオフセット印刷機は10〜20ミクロンのサイズの表現も可能で オフセット印刷機以外では潰れてしまうような色の表現もできる 素晴らしい印刷機なのです!

ですから記念史や雑誌など 大ロットを印刷したい方や 繊細なデザインを表現したい方には 大好評をいただいております!

もちろん、先ほど紹介したオフセット印刷機以外にも 多数の印刷機がオリンピア印刷にはあります。上の画像も、社内に数あるオフセット印刷機のごく一部です。

他のオフセット印刷機を紹介しきれないのが残念です。

以上がオリンピア印刷にある「2大印刷機」の説明です!

次回もオリンピア印刷工場内部の様子を ご報告いたしますのでお楽しみに!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

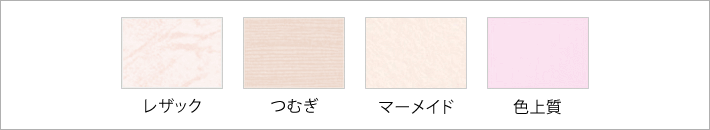

オプションを知ろう・扉〜プロジェクトO〜

2016年07月26日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷 新人の藤原です。

7月も最終の週となりました。

もう学生の方たちは夏休みに入る頃ですね。

宿題やテストはいやだけど、夏休み、冬休み、春休みのまとまった休みの時だけ学生にもどれたらなぁなんて思います。

いやいや、今の私はそんなことを思っている場合じゃないんです!俳句集を作らなければ!!では、そんな私の本日のブログです。

現在、俳句集の入稿に向けて原稿を鋭意作成中の私ですが、あることについて考えております。

それは…ずばり、カテゴライズです!

今まで作ってきた俳句をまとめて掲載するということで、どういうカテゴライズで章を作って載せようかと迷っているのです。まず、「時系列」という、作成時期によるカテゴライズ。

次に、季語による「季節」ごとに分けて章を作る方法。

あるいは、草花を詠んだ俳句、食べ物にちなんだ俳句…など、俳句に使用されている「モチーフ」でカテゴライズするパターン。…というように、自由にカテゴライズして章立てできるのも、冊子作成の醍醐味だと実感し、ワクワクしているわけですが、本文を章ごとに分けて掲載するときに、ぜひ利用したいオプションがこちら!

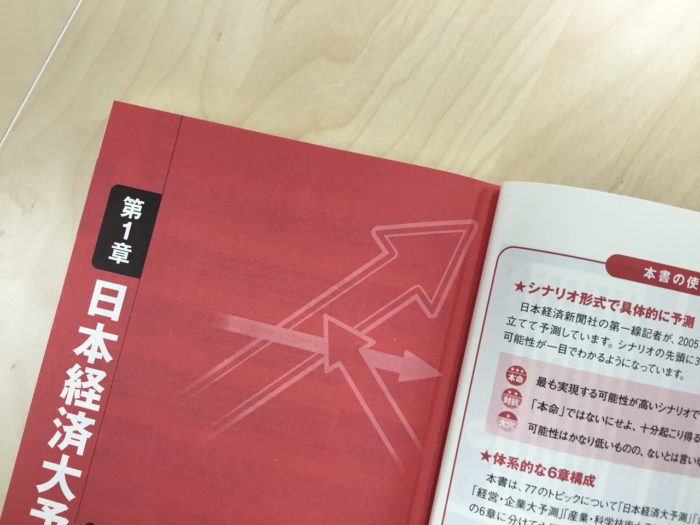

その名も「扉」です!

「扉」とは、冊子の中でタイトルが印刷されたページを言います。

詳しく分けると、巻頭に位置する扉を「大扉」、各章の最初につけられたページを「中扉」と言います。

大扉がつくと、冊子を開いてもう1枚表紙があるような重厚感がありますし、「いよいよ始まる!」という期待感もふくらみます。

また、中扉をつけることで、冊子の内容の区切りがぐっと分かりやすくなります。

ちなみに、こちらの写真の左側が中扉です。章の初めの目印となる「中扉」です。

写真のように、本文と違う色の紙が使われることが多く、冊子を閉じても天地(冊子の上下の部分)や

小口(冊子の開く側)から色の違うページが見えるので、アクセントにもなります。

特に、ページ数の多い冊子ですと「この辺りまで読もう」という目安になって読みやすくなりますし、作品集などの場合ですと「あの作品、どの辺りのページに載ってたっけ?」と掲載箇所を探す時の目印としても便利なんです。オリンピアでは、扉の色見本も多数ご用意していますので、表紙やカバーとの相性なども踏まえて、お好みに応じてご対応いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第二回目 前編 刷版】

2016年07月22日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

暑い日が続いていますが、皆さん体調は崩されていませんか?

急に暑くなってしまってクーラーの加減がわからなくて夏風邪をひいてしまっている人も多いようですよ。

体調にはくれぐれもご注意くださいね。

私も元気に夏を満喫できるようにちゃんと体調管理をしていきたいと思っています。では、本日のブログです

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第二回目 前編 刷版】さぁ、前回同様オリンピア印刷の社員さんのお仕事の邪魔をせず、しかし礼儀正しく社内に潜入したいと思います!

「こんにちは、密偵の石橋です。オフセット印刷機を見にきました」

ごあいさつも済んだところで、印刷機のところへレッツゴー!

目的地にたどり着くまでの間でオフセット印刷機の「オフセット」という名称の意味と「印刷の仕組み」についてお話いたします。

これらを知っておくことで、次回のオフセット印刷機についての説明がより分かりやすくなりますよ〜。オフセット印刷機の「オフセット」は刷版についたインキをブランケットと呼ばれる樹脂やゴム製の転写ローラーにいったん移し(Off)、そのブランケットを介して印刷用紙に転写(Set)するという印刷の仕組みからついたとされています。

文章では少し分かりにくいですね。

箇条書きにしますと①刷版にインクをのせる

↓

②①のインクをブランケットに写す(Off)

↓

③写し取ったブランケットのインクを紙に載せる(Set)

オフセット印刷とはこのような流れです。どうでしょう。

少しはオフセット印刷の過程が伝わりましたか。

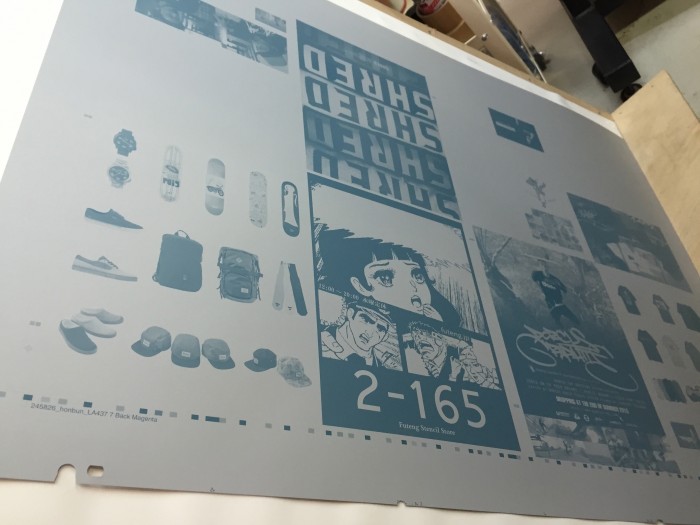

次に今回と前回のオンデマンド印刷機の解説でも出てきた「刷版」という用語について遅ればせながらご説明いたします。刷版とは、判子のように文字や絵を紙に印刷するための道具。

下の画像をご覧ください。これが噂(?)の刷版。

一見、紙のように見える判子とは似ても似つかないビジュアルですね。

刷版の素材はPS版(Presensitized Plate)というアルミ製の板。

立体的な形状のハンコとは異なる平面的なつくりの刷版ですが紙に文字や絵を転写する仕組みは同じ。

印刷した際に白くなる部分はアルミの表面が削られ凹んでおり、黒くなる部分は削られず残されているのでインキがのり印刷されます。以上が「オフセット」という名称の意味と「印刷の仕組み」の説明です。次回は、オフセット印刷機自体のお話をさせていただきます。

乞うご期待!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

オプションを知ろう・見返し〜プロジェクトO〜

2016年07月19日

オプションを知ろう・見返し〜プロジェクトO〜

皆さん、こんにちは。

オリンピア印刷新人の藤原です。みなさん、世間は三連休明けのお仕事ですね。

お休みはいかが過ごされましたか?前回は、箔押しについてお話しいたしました。

オプションを知ろう・箔押し~プロジェクトO~のページへ

高級感が出る、文字通り「箔が付く」加工ということでしたが、今回ご紹介する加工も、高級感が増す加工です。

まずはこちらをご覧ください。表紙をめくってみました。

「…え?表紙めくっただけの写真だよね?これのどこに加工が?」

と戸惑われている方も多いかと思います。そうでしょうとも!

実は、表紙にくっついている、この山吹色の紙に注目してほしいのです。この紙をめくると本文ページが始まります。

この山吹色の紙をめくると、本文ページがありますね。

このように、表紙と本文をつなぐために表紙内側に貼付けられた紙を「見返し」と言います。

表紙と本文の間に紙が入ることで、中にもう1枚表紙があるような高級感が出て装丁の重厚感が増す、という効果があります。

また、冊子に厚みが生じることで補強にもなりますね。

さらに、表紙の色とのバランスや、仕上がりイメージなどを踏まえて用紙をセレクトされると、よりデザイン性の高い冊子になりますよ!

もちろん、オリンピアでは多彩な色や用紙をご用意しております。

詳しい色見本などにつきましては、お気軽にオリンピアにお問い合わせくださいね。

一同、お待ちしております!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第一回目】

2016年07月15日

皆さま、こんにちは。 オリンピア印刷の石橋です。

このまえ気がついたのですが、この雨女とか雨男、晴れ女、晴れ男ってよく言うじゃないですか、梅雨の時期でも晴れ女、晴れ男ってやっぱり晴れるんですよ!

この間、晴れ女と自他ともに認める友達の結婚式があったのですが、憧れの「ジューンブライド」、まさに梅雨の真っただ中、天気予報で降水確率90%以上の日がずっと続いていて、みんなでさすがに晴れないよね~、なんて言ってたら、なんと結婚式の始まる直前に雨が上がったんです!

しかも青空まででてきた!

びっくり!

ほんものの晴れ女でした。

ちなみに私は小雨女です。

なんとまぁ中途半端ですが、楽しみにすればするほど、旅行やイベント事のときは傘が必要ってほどでもないんだけど、曇っててたまにパラパラと小雨が降るんです。

みなさんは、雨?晴れ?小雨?のうちどれですか?前回より始まりました 「ホームページ上でオリンピア印刷工場見学」

さて、早速ですがオリンピア印刷の中に入ってみましょう。

「こんにちは〜」 密偵ですが、親しき仲にも礼儀あり。

従業員の方々にご挨拶をしたところで調査開始です!

ズンズンと奥へと進んでいくと 大きな白い物体が見えてきました。ドドーンと大きな物体が目の前に現れました。

…これは一体何でしょう。

人の背丈よりも大きなこの物体。

観察したところ、どうやら隣のパソコンと繋がっているようです。

パソコンの画面覗き込もうとしたその時…。「それはオンデマンド印刷機ですよ」

あ、あなたはオリンピア印刷の公式ホームページでも お馴染みの橋本さん!

「こんにちは。石橋さん、密偵お疲れ様です」

お疲れです!って、こんな風に話していては もはや密偵ではないような…。

しかし、良い所に登場してくださいました!

オンデマンドってどういう意味ですか?

またオンデマンド印刷機ってどういう機械ですか?「まず、オンデマンドとは利用者から要求があった時に 求めに応じたサービスを提供する…という意味。

つまりオンデマンド印刷機とは 必要な部数を必要な時に印刷できる機械のことですよ。

ちなみに、さっき覗き込んでいたパソコンから部数やデザインなど 細かなデータをオンデマンド印刷機に送っているんです。」必要な部数だけ、必要な時に…?

要するに…オンデマンド印刷機とは 小ロットや短納期の印刷にも 対応できる機械である…ということでしょうか。「その通り。

オンデマンド印刷機は刷版をつくらないで その分のコストや時間を削減することができる印刷機械。

また刷版をつくって一度に大量の印刷を刷ることができる機械を オフセット印刷機といいます。

刷版は判子のようなものをイメージしてもらえたらと思います。

この説明では足りない、オンデマンド印刷機をより詳しく知りたい… そんな方はこちらをごらんください」よくわかる「オンデマンド印刷」と「オフセット印刷」の違い3―オンデマンド印刷機について

「オリンピア印刷には先ほどご紹介した、 カラーオンデマンド機以外にも様々な機械があるんですよ」

オリンピア印刷にあるオンデマンド印刷機。

おぉ、印刷機がたくさんありますね。「いえいえ。これは社内にあるオンデマンド印刷機の まだほんの一部ですよ」

そうなのですか?

「はい、印刷する用紙の大きさや印刷速度など… 個々のお客様のニーズに的確に応えるには、 多種多様な機械が必要となってきますからね。」

なるほど。

だからオリンピア印刷では 分厚い記念史から一枚のチラシまで 多彩な印刷物に対応できるのですね。

法人さま、個人さま問わず多くのお客様から ご満足のお声を頂戴しているのも頷けます。

それでは密偵として次の場所へ調査に向かいますので!「はい、頑張って下さいね〜」

橋本さんに助けていただき オンデマンド印刷機について詳しく ご紹介することができました。

次回のブログでは今回軽く触れていた オフセット印刷機についてお話いたします。

どうぞお楽しみに!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

オプションを知ろう・箔押し〜プロジェクトO〜

2016年07月12日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

前回のブログから日にちがあいてしまい、久々の登場となります。

相変わらずジメジメとした湿気の多い日が続いていますが、みなさんおかわりありませんか?

この時期、体調がくずしやすくなったり、身体が重くなって何をするのも億劫になってしまうのですが、こんなときこそパワーをつけようと、先日焼き肉をがっつり食べにいきました!

みなさんも、パワーのあるものを食べて、元気に梅雨を乗りきりましょう!では、前回は、冊子をより機能的に、より豪華に仕上げる加工オプションのうち、光沢の出るPP加工についてお話しいたしました。

前回の「オプションを知ろう・PP加工〜プロジェクトO〜」ブログページへ

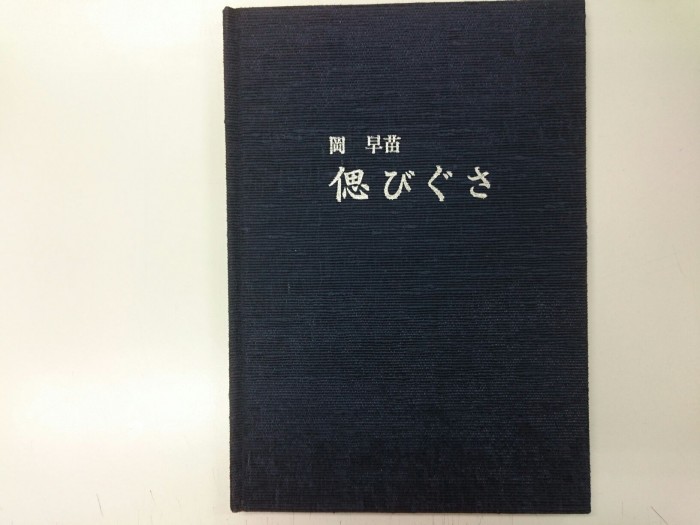

今回ご紹介します加工も、光りもの系つながりということで…こちらでございます!

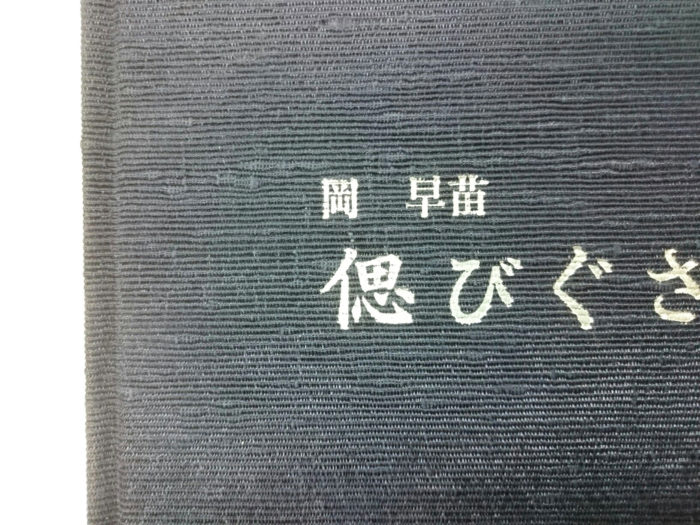

タイトル部分にご注目ください。

タイトルと著者の部分がシルバーに光っているのが分かると思います。

これは「箔押し加工」という加工オプションでして、文字の金型を使って銀箔を転写させるというものです。

印象的であるとともに、文字部分だけが輝くので華美になりすぎるのを避けたいという方にもおすすめですね。シルバーならではのインパクトがありますね。

寄って見ると、箔押しの部分にも布ばり表紙のぽこぽことした感触が残り、何とも言えない風合いですねー。

しっかりした布ばり表紙に、シルバーのきらびやかさがマッチして、高級感や品格がより際立っているように思えます。

写真は追悼集を例としていますが、他にも、自分史や記念誌などの思い出を残す一冊、あるいは格調の高さを求められる学術誌などにも持ってこいではないでしょうか?

ちなみにこちらの箔押し加工、オリンピアでは写真のシルバーだけでなく、ゴールドもございますので、表紙の色やお好みなどに合わせてセレクトしてお選びいただけます。そしてさらに!

写真のような上製本のみならず、無線綴じにも対応しております!

ご興味のある方は、ぜひご相談くださいね!●問い合わせ先はこちら●

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

▶ 続きを読む

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ホームページ上でオリンピア印刷の工場見学をしよう!【予告編】

2016年07月08日

こんにちは。久しぶりの登場です!

オリンピア印刷の石橋です。

みなさん、お変わりないですか?

もう、7月ですね。

前回のブログ登場が2月だったので、なんと、約5カ月ご無沙汰してしまっていました。

またちょくちょく登場いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。では、本日のブログです。

突然ですが、先日お客様からオリンピア印刷の印刷・製本工場を見学したいというお問い合わせをいただきました。

ただ残念なことに弊社では、印刷・製本工場の見学を受け付けておらずお断りすることに…。

(打ち合わせ等の理由でご来社いただくのは問題ございません)これまでブログでは、様々な紙の種類や印刷方法をお話ししてきました。

しかし、いくら仕様や製作方法をお伝えしてもご自身で丹精込めてつくられた冊子がどのような場所で製作されているのか気になりますよね。そ・こ・で!!

私が密偵(うそです、許可をとっております)となり、オリンピアの印刷・製本工場に潜入。

普段は見られない冊子製作の本物の現場でゲットした様々な情報をこれから数回にわたりご紹介していきたいと思います。

具体的には、印刷・製本工場にある機械の名称や機能などの基本情報はもちろん、それらの機械によって冊子が製作されていく様子を詳しくレポートする予定です。乞うご期待!

探偵気分で、オリンピアの内部情報を調査して参ります!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

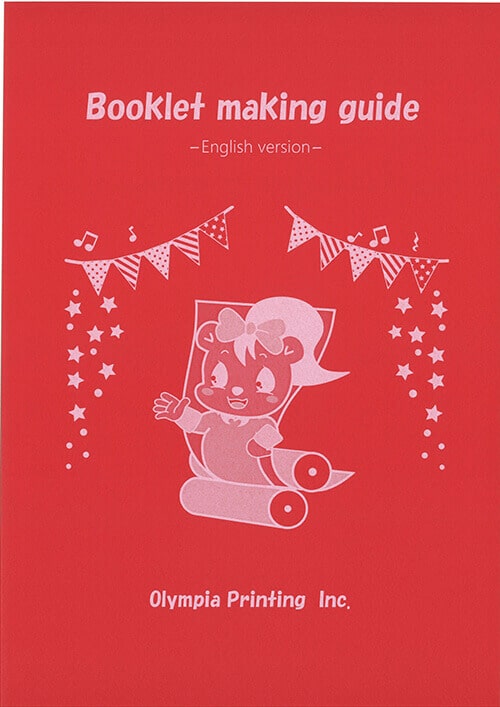

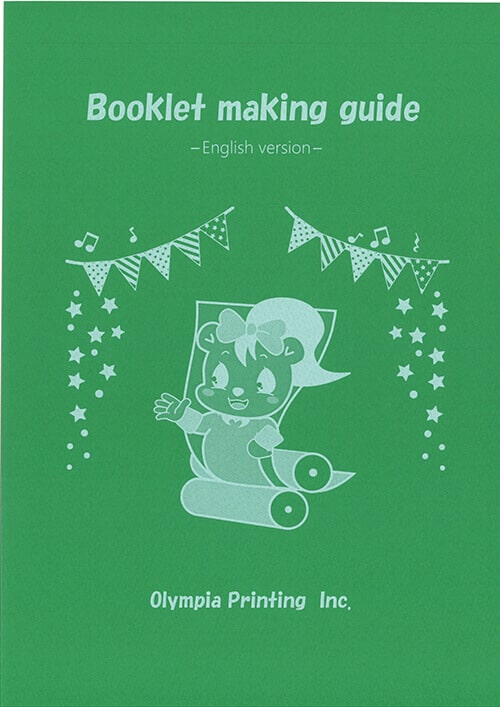

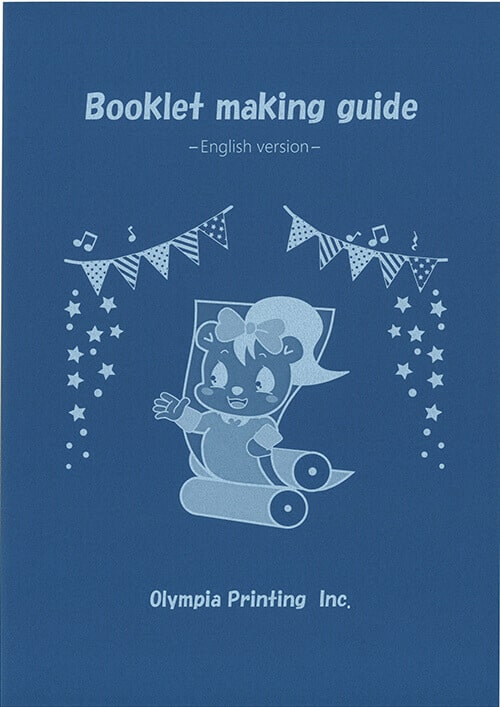

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編9】「表紙のレイアウトに困った時は、主役を決めましょう」

2016年07月05日

デザイナーのいのせです。

昨日、お弁当用に焼いておいていた鮭をちょっと目を離した隙にうちのネコに食べられてしまいました。

足元で「みゃーみゃー」泣いているなって思ってたら、いなくなったのでどこかに行ったのかと思ってそのままにしていたら、なんか気配を感じるんですよ

ふっとテーブルの上を見てみるとテーブルの上にあった鮭をムシャムシャ食べていたんです、、、

あ~~あ~、、、

ちゃんと食べられないようにしておかなかった僕が悪いんですが、、、、

歳をとっていても、美味しいものには鼻がきいて、俊敏動くんですね。

油断大敵です。自分で冊子の表紙をつくった時に、「どこかパッとしないなぁ」「もっとメリハリをつけたいなぁ」と思った時のちょこっとポイントをご紹介します。

レイアウト作業をする中で、それぞれの文字の大きさや写真・挿絵などの大きさを「どのくらいにしようか」と考えることがあります。

全て同じくらいの大きさにしてしまうと、どれがタイトルなのか、何を伝えたいのかが見る人に伝わりにくくなると思います。だから、

「タイトルを大きくします」

「キャッチコピーを大きく目立たせます」

「写真やイラストなどのイメージを大きくします」

などなどの工夫をするのです。いくつか例をあげてみます。

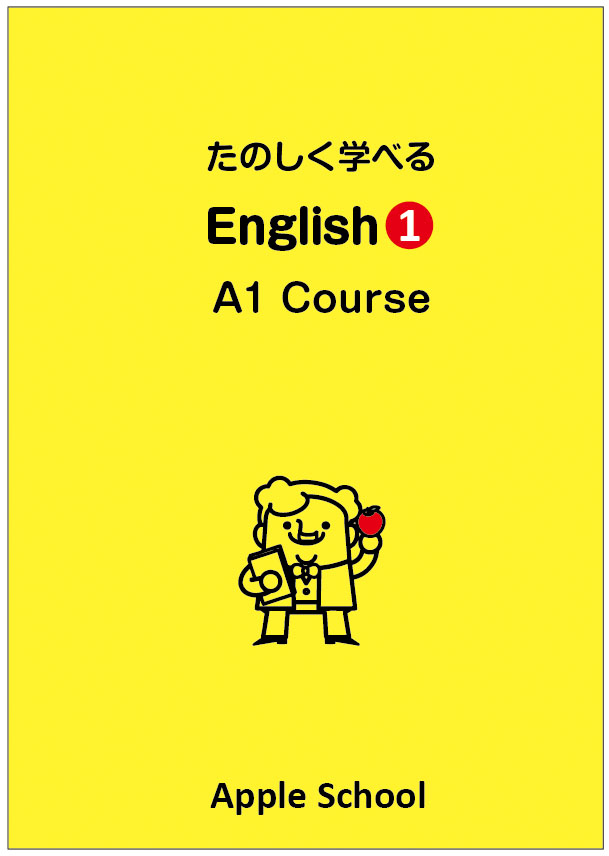

例えば、このような表紙があったとします。

だいたい同じくらいの文字の大きさになっています。やはり「タイトル」をきちんと印象づけたいので「タイトル」を大きく主役にしてみます。

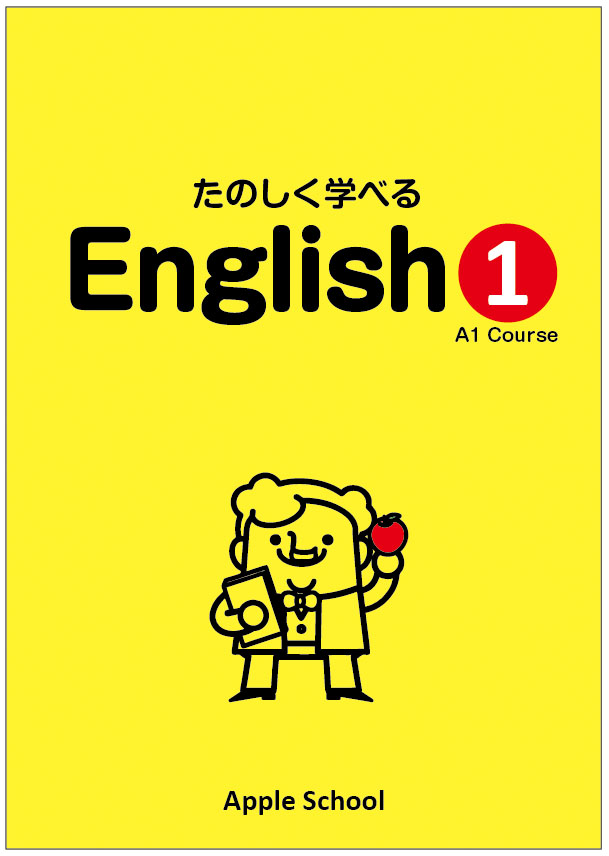

それよりも「本文の雰囲気を伝えたい」ので「イメージ」を大きくレイアウトします。

いやいや「もっとおもいきり主役を目立たせよう!」と印象的にコピーを大きくしました。

いかがですか?

「主役」を誰にするかで表紙の印象がずいぶんと変化しますね。

「主役」を決めるということは「メリハリをつける」ということかなと思っています。今つくられている表紙の「主役」は誰ですか?

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編8】「ワンポイントデザインで冊子の表紙を華やかに!」

2016年07月01日

デザイナーのいのせです。

今日から7月ですね。

7月って僕のイメージでは、夕暮れ、浴衣、笹など、やっぱり七夕のイメージが強いです。

あと夏祭り!

夏祭りといえば屋台!

最近ではB級グルメで有名になった焼きそばやホルモン焼きなど多種多彩になっていますよね。

何を食べようか悩むけど、最終、やっぱり焼きそば、タコ焼き、ベビーカステラあたりに落ち着きます。

昨年は仕事で行けなかったけど、今年はなるべく行ってみようかと思っています。では、本題です。

今日はワンポイントデザインで表紙を素敵に見せる方法をご紹介します。

デザインといっても、表紙に「絵」や「写真」などを付け加える程度の簡単なものです。

「表紙のレイアウトする」ということは「表紙のデザインをする」ということ。

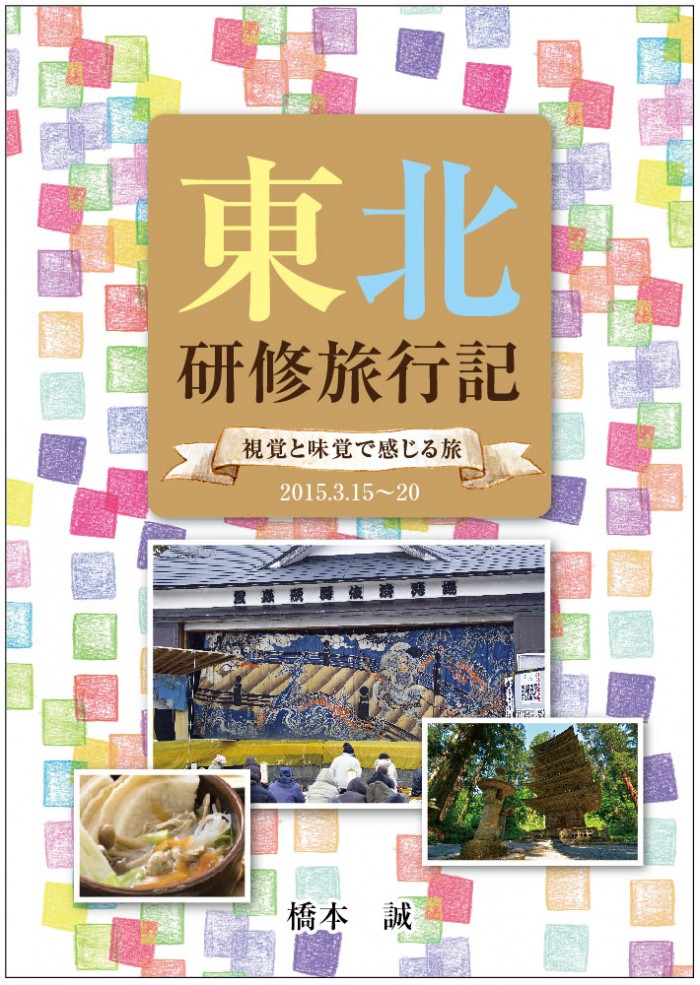

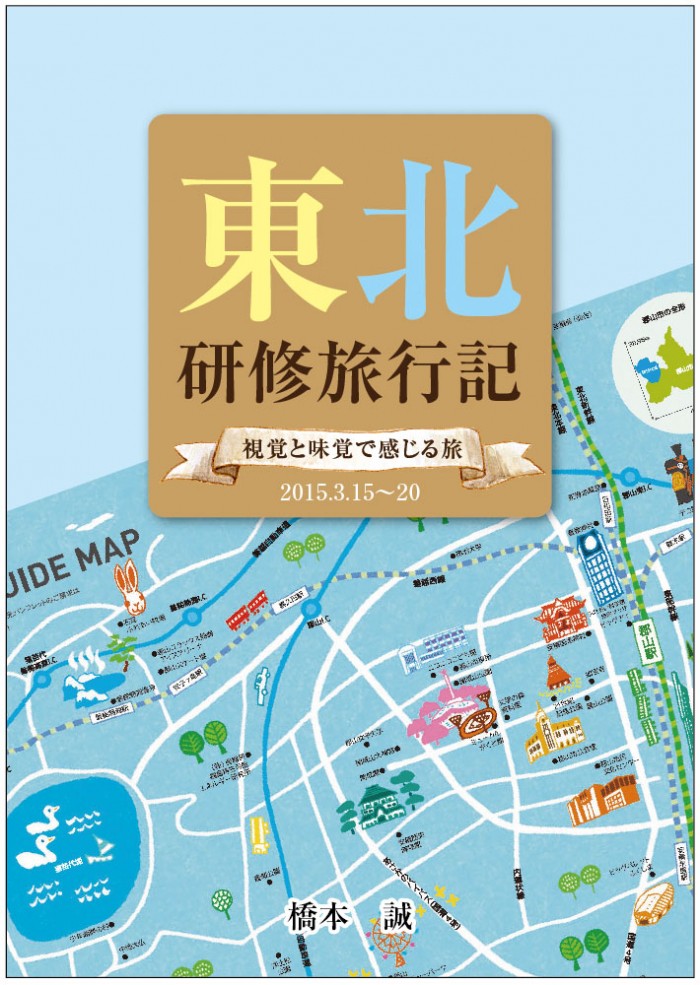

「デザインをする」ということは「素敵に見せる」ということだと思っています。「旅行記」や「趣味の冊子」といった思い入れのある内容の冊子をつくる時に表紙が「文字」だけだと内容も雰囲気も伝わりにくいですよね。

たとえば、書店などの本を見ると、「文字」だけの表紙ってあまりありません。

なぜなら、表紙を見てもらって、ある程度本の内容や雰囲気などを伝えて興味を持ってもらわないといけないからです。書店などの本は極端な例で、とてもまねできるものではありません。

ただ、表紙に「(冊子の)本文の雰囲気を表現したい」

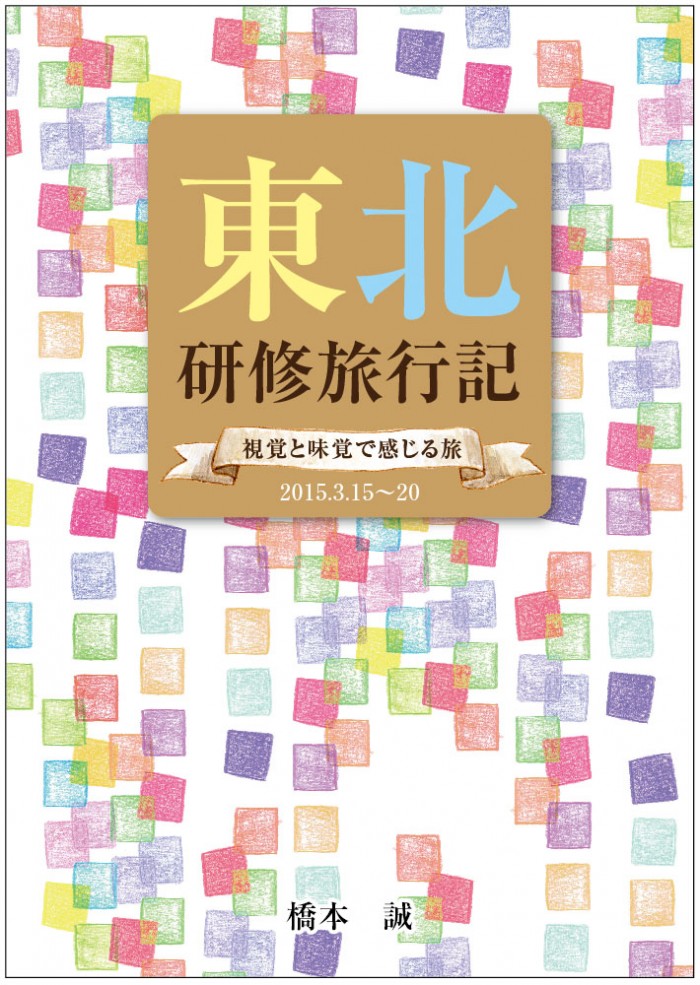

という想いは共通なのではないかなと思います。「旅行記」を例にあげてみたいと思います。

ここにお気に入りの写真を、ワンポイント挿入してみます。

よくばって写真を3枚貼ってしまいましたが・・・

どんな景色を見てきたのかが表紙から伝わってきますね。こんなワンポイントはどうでしょう?

旅先のガイドブックをスキャニングして表紙に加えてみました。かなり旅の表紙になった気がします。

このように本文で使用した材料などでもちょっとしたワンポイントデザインの表紙ができました。「表紙に必要な文字」プラス「ワンポイント」でちょこっと素敵な表紙をつくってみましょう!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社