スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

ネットを経由しない メディアでの入稿も 受け付けています!

2018年12月03日

こんにちは、オリンピア印刷です。

今回は、データの送付方法について、ご紹介させていただきます。

オリンピア印刷では、多くの場合「インターネット入稿」をご利用いただいております。

と同時に、「メディアによる入稿」も承っております。メディアとは、USB・CD・DVDといった印刷データを保存した媒体のこと。

それらを郵送で以下の住所まで送りください。

〒550-0002

大阪市西区江戸堀2-1-13-6F

オリンピア印刷(株)「冊子印刷のオリンピア」入稿係

※受付番号、お名前、ご連絡先のご記入をお忘れなく。またその際は、以下のURLよりアクセスしていただき送信用書類をプリントアウトして、必要事項をご記入の上、同封していただきますようお願いいたします。

(https://www.sasshi-insatsu.com/data/#send04)

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

データは1年間、 無料で保管していますので 増刷のご依頼はお気軽に!

2018年11月15日

こんにちは、オリンピア印刷の竹田です。

日毎に寒さも増す今日この頃。いかがお過ごしでしょうか。

1年が過ぎるのは本当に早いですね。気づけば、もう12月が目の前に…。そう思ってこの1年を振り返ろうとするのですが、1月や2月に自分が何をしていたかなんて、ほとんど覚えておりません(笑)。

さて、これが個人の記憶なら問題ないのでしょうが、大切な冊子のデータのことになると、ちょっと大変です。

「今年のいついつに制作したデータ、どこいっちゃったっけ?」

特に、同じデータで増刷をかけたい場合、そのデータがないと、また一からおつくりいただかなければなりません。でも、オリンピア印刷なら大丈夫です。

なぜなら、印刷のご注文をいただいたデータは1年間、無量で保管させていただいているからです!1年以内に増刷をかけたい場合は、ご注文のみしていただければ、私共で該当データを探して、印刷させていただいております(1年間を超えたものについては保証できませんのでご了承ください)。

そして、1年以内に増刷をご注文いただいた場合には、冊子の合計金額(税込み前合計金額)より10%オフさせていただいております。

もし、1年以内にお送りいただいたデータが必要な場合は、お気軽にお尋ねください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

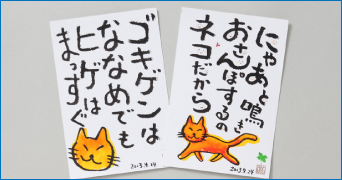

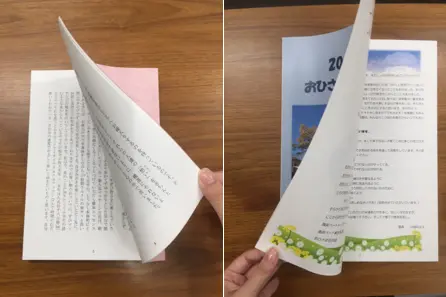

オリンピア印刷では手書きのデータも入稿受け付けしております!

2018年11月01日

こんにちは、オリンピア印刷の竹田です。

さて、ちょっと前までまだ暖かかった気がしますが、気づけばもう秋を通り越して冬の気配がチラホラ。

日に日に気温が下がっていくのがわかりますね。さて、何かと忙しくなってくるこの時期、冊子をつくりたいけどそんな時間がない!といった方もいらっしゃると思います。

中でも「データ化している時間がない!そんな手間をかけられない!」、そんな方々に、オリンピア印刷は「紙原稿のままでも入稿OK」ということをご紹介したいと思います。

多くの場合、イラストレーターやワード、PDFといった、デジタルデータでご入稿いただいていますが、オリンピア印刷では、手書きの原稿やイラストなどもそのまま入稿していただけるのです。

といった紙原稿も、入稿していただけるのです。

これらの原稿を印刷用データに変換する手数料も、基本的には無料ですので、データ化する時間はないけど紙原稿ならある、というお客様はご検討いただけたらと思います。

もちろん、お預かりした原稿は必ずご返却いたします。

ただし、「カラー原稿」を「カラー印刷用データ」に変換する場合、切り貼り原稿、ポストカード以上の厚みがある原稿、A4・B5以外のサイズの原稿の場合は、追加料金が発生しますので、ご了承ください。

紙原稿の入稿について、もっと詳しくお知りになりたい方は、以下のURLよりアクセスして、ウェブサイトにてご確認ください。

もちろん、お問い合わせにもご対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

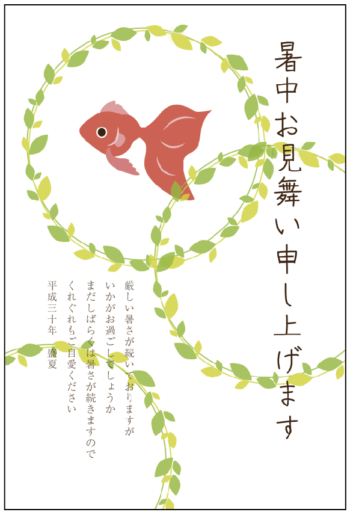

暑中見舞いと残暑見舞いの違いとは?

2018年07月02日

皆さん、こんにちは。

本当に毎日、毎日、暑い日が続いていますが、体調はいかがでしょうか。

特に、熱中症には、くれぐれもお気をつけください。さて、こんな暑い時期に出すお知らせのひとつに「暑中お見舞いハガキ」があります。

暑中お見舞いとは、暑い時期に知人や友人、お世話になっている方々に近況を報告したり、安否を伺ったりするために出す季節の挨拶状です。

ちなみに、残暑見舞いハガキ、というもの存在しますが、暑中お見舞いとの違いをご存知ですか?

答えは、「出す時期」が違います。一般的には、暑中見舞いは「二十四節気の小暑(7月7日頃)から立秋(2018年は8月7日)前まで」とされています。ただ、始まりのタイミングは7月20日頃からという説や、梅雨が明ければOKという説もあります。

そして、残暑見舞いの時期についても諸説ありますが、「立秋を過ぎてから、8月末まで」というのが大体の通例のようです。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

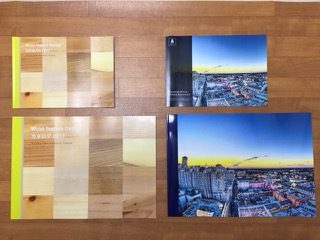

大きくて、見やすくて、迫力満点の 大型横型冊子をご存知ですか?

2018年06月11日

皆さん、こんにちは。

さて今回は、オリンピア印刷で承っています、「大型横型冊子」をアピールしたいと思います!

「大型」で、しかも「横型」。一体どんな冊子でしょう。

まずはそのルックスからご覧ください。その名の通り、横型冊子の大きいサイズが「大型横型冊子」になります。

以前このブログで「横型冊子」をご紹介したことがありました。

その際、横型冊子のメリットとして、以下の点を挙げました。(写真集やカタログの場合)

・横に広がる風景をパノラマ感満載で見せられる

・横に大きな建物をダイナミックに見せられる

・隅々までしっかり見せられる

(絵本の場合)

・イラストや写真の迫力が出る

・端から端へ、物語の展開が見せやすい

・小さいお子様でも手に持ちやすい

だいたいこんな感じです。

以上のメリットはもちろん「大型」の場合でも同じで、というか、大型になれば上記のメリットがさらに増すのです!

(※小さいお子様でも手に持ちやすい、だけは違いますね)中の写真を並べて見ると、こんな感じで違います。

いかがでしょう。この大きさ、見やすさ、そして迫力。

用途としては、ポートフォリオや写真集、あるいはマンションや自動車といった、比較的高価な商品のカタログなどに使われる傾向があります。

ちょっと他とは違った見せ方をしたい!そんなことをお考えの方にはぴったりの冊子かもしれません。

大型横型冊子に関する質問は、お気軽にオリンピア印刷にお尋ねください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

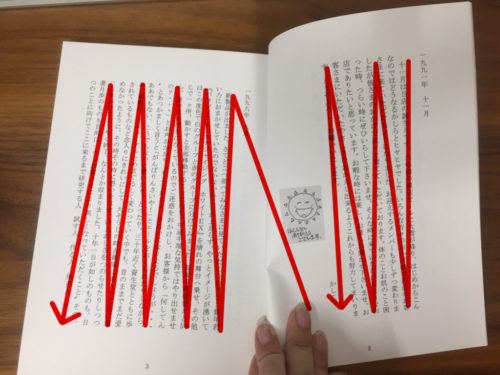

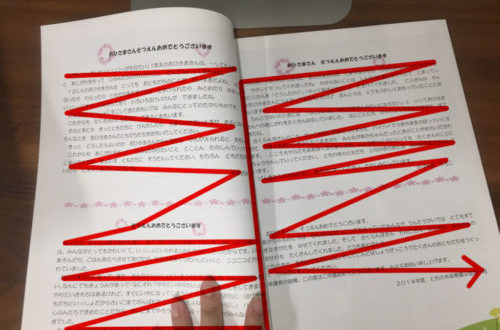

オリンピアに寄せられた質問に回答します!【右綴じ、左綴じの違いについて】

2018年05月16日

こんにちは、オリンピアです。

今回ご紹介する、お客様からの質問は「右綴じ、左綴じの違いについて」です。

言葉で説明する前に「右綴じ」と「左綴じ」がどういう冊子かを見てみましょう。

どうして冊子を右で綴じる場合と左で綴じる場合があるのか。

その理由は、本文の書かれている方向が大きく関係しています。基本、本文が縦書きなら右綴じ、本文が横書きなら左綴じにします。

これは文章を目で追う流れが途切れにくく、読みやすいからです。実際にどのように読みやすいのか体感していただきましょう。

下の画像をご覧ください。ただ縦書きなら右綴じ、横書きなら左綴じにしないといけない…

というわけでは決してありません。一番大切なのは、お客様が「こうしたい!」と思い、ご納得されて冊子をつくること。

我々スタッフは、お客様の希望通りの冊子をつくるお手伝いをさせていただきたいと思っております。

何か不明なこと、困ったことがあればお気軽にお尋ねくださいね。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

PDF入稿を推奨しているオリンピア印刷が、 PDFの基礎知識をお教えいたします!

2018年05月10日

皆様、こんにちは。

オリンピア印刷では、ワードやエクセルパワーポイントといったOffice系ソフトでの入稿も、イラストレーター、インデザイン、フォトショップなどのプロデザイナーさんがよく使われるデータでの入稿も受け付けています。

でもでも、基本的にはPDFでの入稿を推奨しているんです。

なぜなら、PDFデータであれば、お客様と弊社のパソコン環境の違いが原因で文字が化けたり、改行位置が変わったりといったデータトラブルが発生しにくいからです。

ですので皆様、ぜひぜひPDF入稿をご利用ください!

と、オススメしたからには、もう少しPDFの基本的な部分のお話を。当たり前のようにPDF、PDFと言っていますが、そもそもPDFってなんなのでしょう。

PDFとは、「ポータブル・ドキュメント・フォーマット(Portable Document Format)」の略で、データを紙に印刷した時の見え方のままで保存できるファイル形式のことです。最大の特徴は、どんな環境のパソコンで開いても同じように見える点。

先述したように、ワードやエクセル、イラストレーターといったソフトは、パソコンにそのソフトが入っていなければもちろん見られませんし、入っていてもバージョンが違ったりパソコン自体のOSが違ったりすると、見え方が変わってしまう可能性があるのです。

最悪、文字化けしてしまったりすることもあるのですが、そんな困ったことが起こりにくいのがPDF。いわばどんなパソコンでも見られる「電子的な紙」といったところでしょうか。

この利点を活かしているのが、ウェブ上にアップされたカタログやチラシ、取扱説明書などです。多くの場合、PDFデータに変換してアップされているため、いつどこでどんなパソコンからアクセスしても同じ見え方をするというわけです。

カタログやチラシ、取説などがパソコンによって見え方が変わってしまったらお客様に迷惑がかかってしまいますもんね。

ちなみに、PDFにもいろんな種類がありまして、その中でもPDF/X-1a という形式でご入校いただいたお客様には、冊子の合計金額5%OFFというサービスもオリンピア印刷では実施しています。

イラストレーターやインデザイン、フォトショップなどでデータをつくられたお客様は、PDF保存の際にX-1aを選択してください。

PDFには印刷に適した保存形式や、ウェブで閲覧するのに適した保存形式など、様々な規格があるのですが、このPDF/X-1aは、印刷する際に起こりするトラブルの原因を極力、排除した規格なのです。

というわけで、PDFでのご入稿をお考えのお客様でご不明な点やご質問があるかたは、お気軽にご連絡ください。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

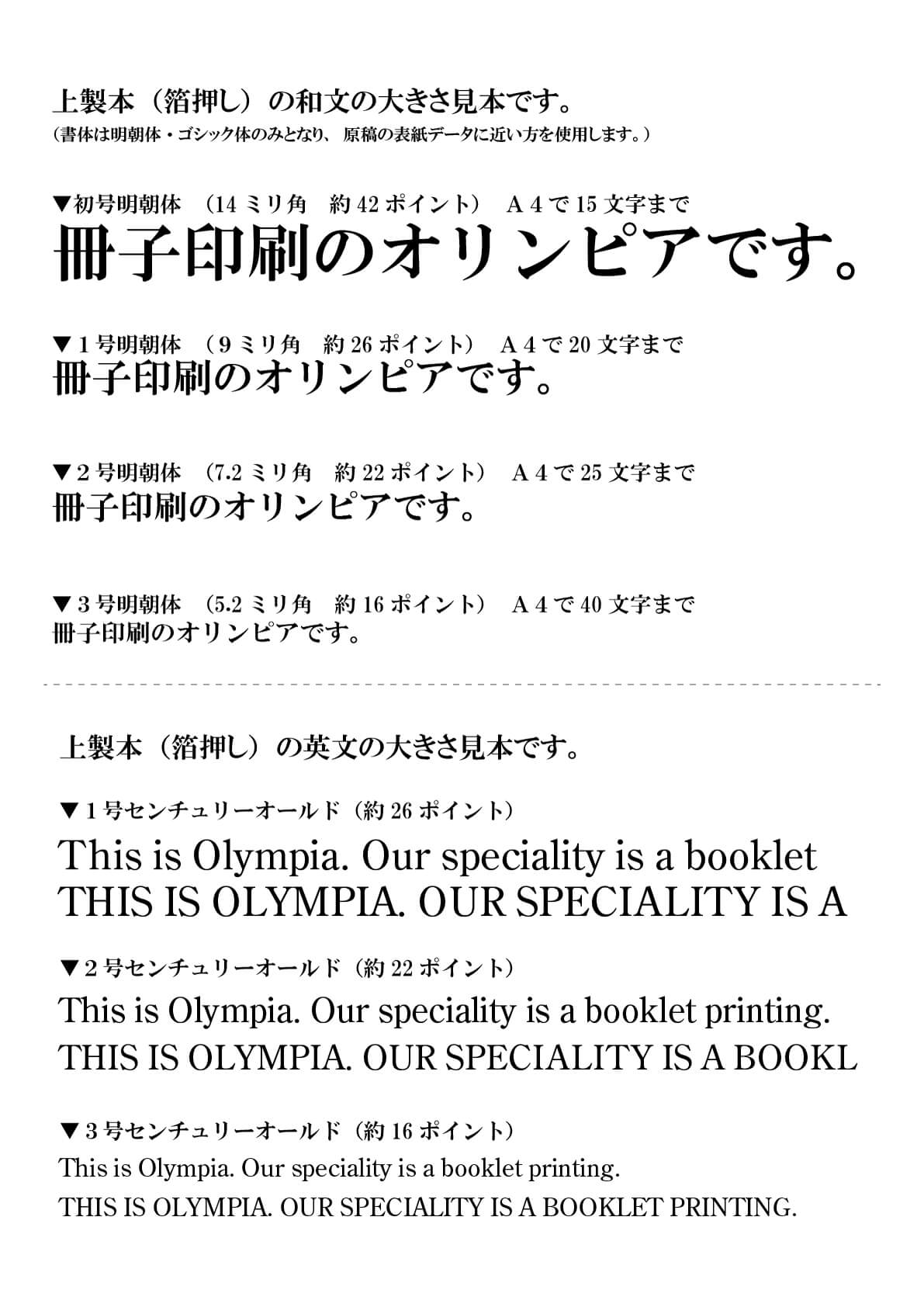

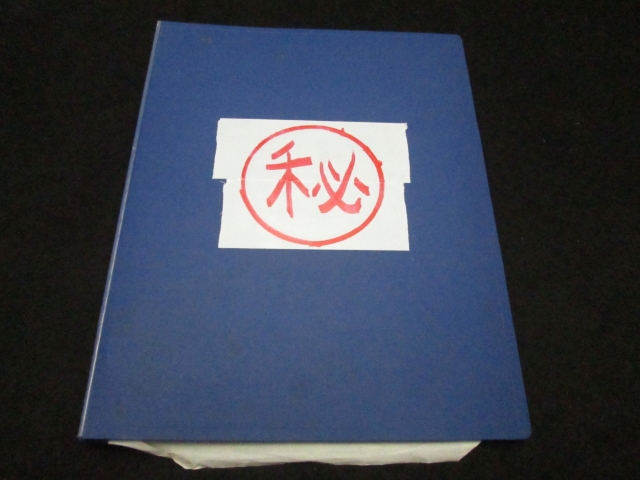

無料で書籍や冊子の背表紙にタイトルを入れることができます!

2018年05月01日

皆さん、こんにちは。

さて皆さん。親の背中は子どもに見せるものですが、書籍や冊子の「背」は誰に見せるものでしょうか。

はい、もちろん読者の方々ですね。背にタイトルが入っていないと、本棚に入った状態ではどんな冊子だったかわかりにくく、いちいち取り出して表紙を見ないと・・・

と、この説明を続ける前に、1点確認させてください。

書籍や冊子の背とは、どこの部分のことでしょうか?

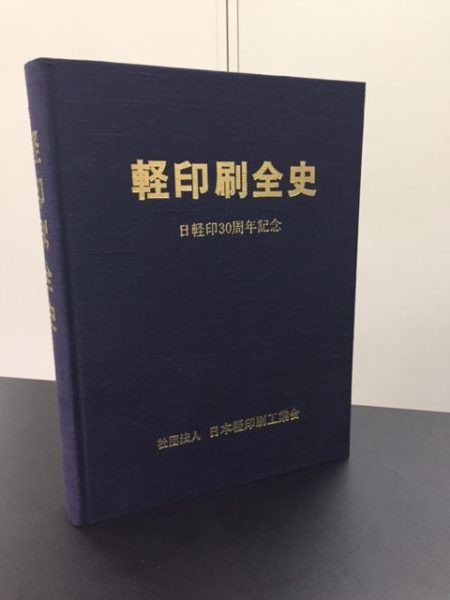

この渋いタイトルの書籍を見本にしましょう。

キャプ)全610ページ、重さ(きっと)3kg(ぐらい)という存在感のある書籍を引っ張り出してきました!

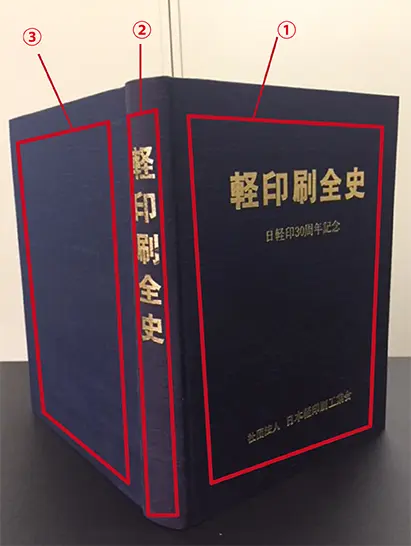

さて、この書籍の背は①〜③のどれでしょうか?

わかりましたか?

はい、答えは②ですね。この部分を「背」、あるいは「背表紙」と言います。印刷会社で働く我々にとっては誰もが知る基本知識ですが、意外と③を背と思われているケースがあるのです。

確かに、人間の体の感覚でいえば③は背中にあたりますからね。でも正しくは、

①:表紙

②:背表紙

③:裏表紙

となります。だから正解は②です。

全部「表紙」なんですよね。そして冒頭の話に戻ると、この背の部分にタイトルが書かれていないと、本棚に入った状態ではどんな冊子だったかわかりにくく、いちいち取り出して表紙を見ないといけません。

そこでお利用いただきたいのが、オリンピア印刷の「背表紙タイトル入れ」という無料サービスです。

せっかくなら背表紙にもタイトルを入れて、より目立つ、使い勝手の良い書籍・冊子にバージョンアップしてみませんか?ただここで、2つ留意していただきたい点がございます。

まず背表紙のタイトルは、背の厚さ、つまり書籍・冊子の厚さが3mm以上ないと入れられません。

理由は単純にスペースの問題です。

3mm以下の背表紙に文字を入れると、表紙側や裏表紙側に文字がはみ出てしまうのです。ちなみに、紙の種類では以下のような紙厚、およびページ数があれば背に文字を入れることができます。

紙質 紙厚 頁数 上質紙 70kg 60頁 90kg 50頁 110kg 40頁 135kg 32頁 コート紙/マットコート紙 90kg 75頁 110kg 55頁 135kg 47頁 書籍紙 72.5kg 60頁 90kg 47頁 そしてもう一つが、無線綴じと上製本の場合しか入れられないということです。

なぜなら中綴じ製本では背ができないから。これ意外と見落とされがちなんですよね。というわけで、背表紙への文字入れサービスについてご不明な点、ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください!

お待ちしています。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

記念誌におすすめの仕様あれこれ・その③

2018年04月25日

皆さん、こんにちは。

今回も、記念誌におすすめの仕様をご紹介します。

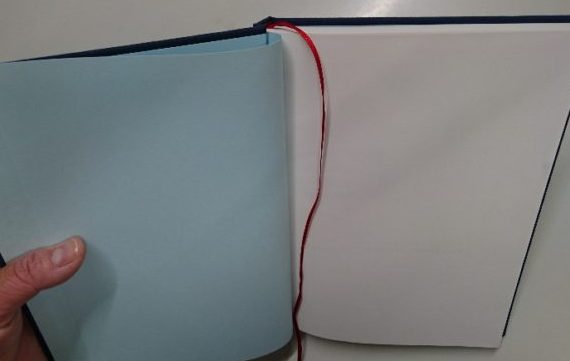

それはこちらです!

この、冊子の背の上部に糊付けされている紐。

皆さんも、今まで一度は目にしたことがあるかもしれません。これは「スピン」と呼ばれるもので、栞としての役割を果たしています。

どこのページにはさまっているのかが一目で分かるよう、ページのタテの長さよりもはみでる長さになっています。冊子にくっついているので、通常の栞のように滑り落ちたり、なくしたりすることがないメリットがあるんです。

スピンは、ページ数や文字数の多い記念誌を作成されるお客様からは、特にご要望の高い仕様です。

オリンピア印刷でも承っておりますが、スピンの色はおまかせいただいております。

ご了承ください。「ページが少なめだけど、つけられるの?」など、ご質問がありましたら、お気軽にお問合せくださいね。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

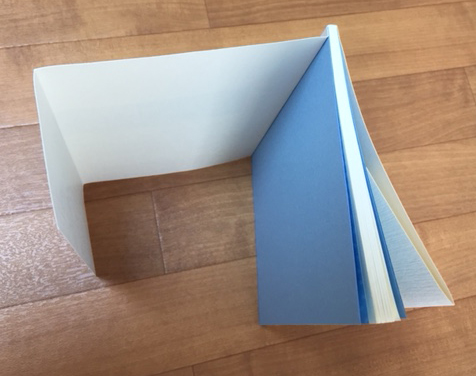

ブックカバーがあるように見える! 「ガンダレ製本」で冊子に高級感を加えてみませんか?

2018年04月20日

こんにちは。オリンピア印刷です。

オリンピア印刷では、主に上製本や並製本(中綴じ/無線綴じ)の冊子製作を承っています。

ただ世の中には、他にも様々な製本方法があります。今日はそんな中から、ちょっと変わった「ガンダレ製本」という綴じ方についてお話ししたいと思います。

もちろんアリンピア印刷でも承っていますので、このブログを読んで気になった方はぜひお問い合わせください。ガンダレ製本って、あまり聞き慣れないですよね。

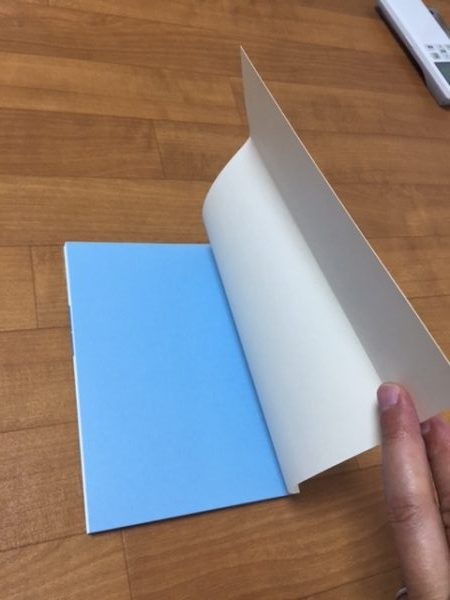

こんな製本方法の冊子のことです。つまり、この冊子にブックカバーはついておらず、ながーい表紙がまるでブックカバーの折り返しのように内側に折り込まれていたのです。

いかがでしょう?これがガンダレ製本です。メリットは、まるでブックカバーをしているような高級感が出せること。

さらに、折り返し部分にもデザインを施せるため、表現の幅が広げられると同時に、伸ばした時に大きさも含めてインパクトの強いビジュアルをつくることができます。また、折り返し部分だけに特別なデザインをあしらう、なんて工夫も考えられます。

別名「小口折り表紙」ともいうガンダレ製本。変わった名前の由来は「原」「厚」「暦」「歴」などの漢字に使われている部首の名前です。え?なんでそれが由来になるのって?

もう一度、上記のガンダレ製本を上から見た写真をよくご覧ください。ね、「厂(がんだれ)」みたいに見え・・・ますよね!

大体、オリンピア印刷では年間3〜4件のガンダレ製本を承っています。

ご興味がある方は、お気軽にご相談ください!

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む