スタッフによる冊子作成日誌

冊子印刷のオリンピアスタッフが冊子についての、基本知識からウラ話、日々の出来事をつづっています。

-

冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ〜入稿・Office系データ編〜

2015年08月17日

皆さま、こんにちは。 オリンピア印刷の橋本です。

今週は立て続けにブログを連投します。前回は、入稿方法のご紹介をしました。

▶冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ〜入稿方法編〜

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/compileabooklet_manuscript/「データ入稿も紙での入稿も、どちらも歓迎です」 とお伝えしましたが、今回はデータ入稿、中でもOfficeデータを使った入稿方法についてお話しします。

ワードやエクセル、パワーポイント、パブリッシャーなど マイクロソフト社のOfficeデータは、パソコンにあらかじめインストールされていることも多く、比較的幅広い層に知られていますので、 お使いの方も多いと思います。

バージョンも2003から最新のものまで対応していますので、「最新バージョンじゃないんだけど…」という方も、ご安心ください。ただ、注意していただきたい点もいくつかあります。

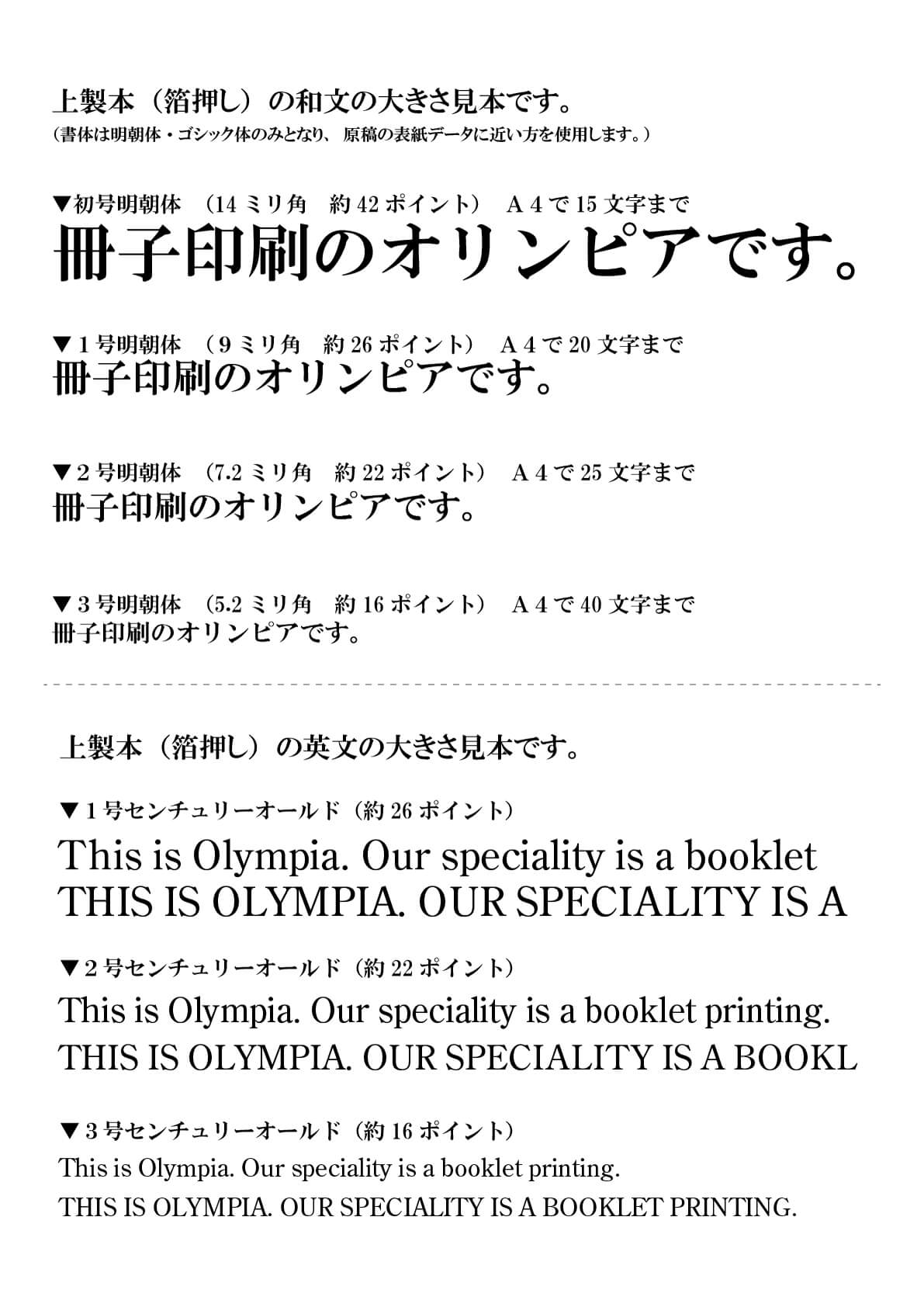

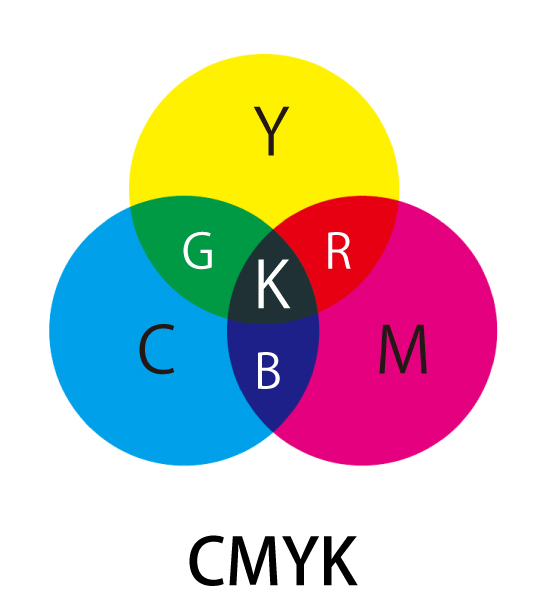

①色変換

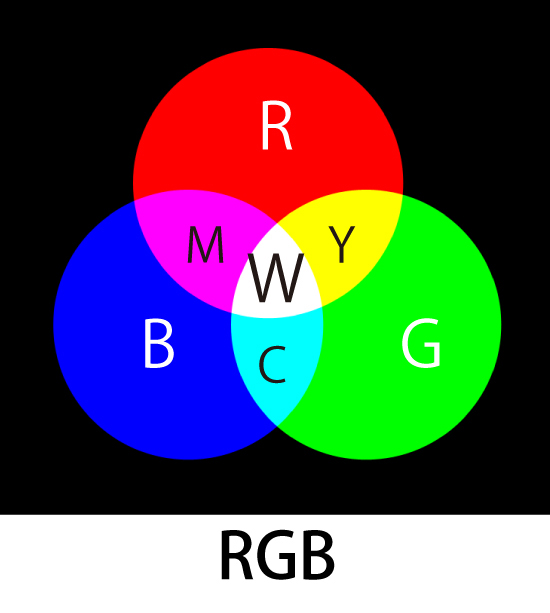

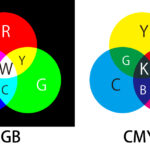

パソコンのディスプレイでは、RGBカラーで色が表現されています。

R=赤、G=緑、B=青の「光の三原色」ですね。一方、印刷で表現される色はCMYKカラーと呼ばれるものです。

C=シアン、M=マゼンタ、Y=イエローという「色料の三原色」に、 K=ブラックを足したものです。

絵の具をどんどん混ぜていくと、色が濁っていきますよね。

色料の三原色は色を混ぜると黒に近づきます。

RGBとCMYKでは色の表現方法が少し異なるため、印刷すると色がくすんでしまうことがあります。

そこで、初めてご注文いただく冊子には、印刷サンプルを初回無料でご用意!

印刷した際の色の具合を、実際にご確認いただけます。

仕上がりに差がでます。②フォント

入稿の時にお使いのフォントが珍しいものの場合、弊社にないというケースも、ごくまれにですがあります。

その場合はPDFもしくは紙原稿にてご入稿いただく形になりますので、 あらかじめ弊社にあるフォント情報のご確認をおすすめしています。③レイアウト

パソコンの環境によっては、文字や改行の位置がずれてしまうことがあります。

レイアウトが崩れてしまった箇所につきましては、印刷サンプルや校正原稿をお送りする際にご確認いただけるよう、ご案内しています。マイクロソフト社のOfficeデータは、パソコンでの使用が目的で作成できるアプリケーションであるがため、上記のような問題が生じます。紙に印刷することを前提にアプリケーションが作られていないんですね。

もちろん、どの場合にも、事前にご説明させていただきますので、 どうぞ安心してください!

不安な点やご質問につきましても、いつでも受け付けております。

▶データ入稿の場合

https://www.sasshi-insatsu.com/data/▶紙原稿の場合

https://www.sasshi-insatsu.com/paper/●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

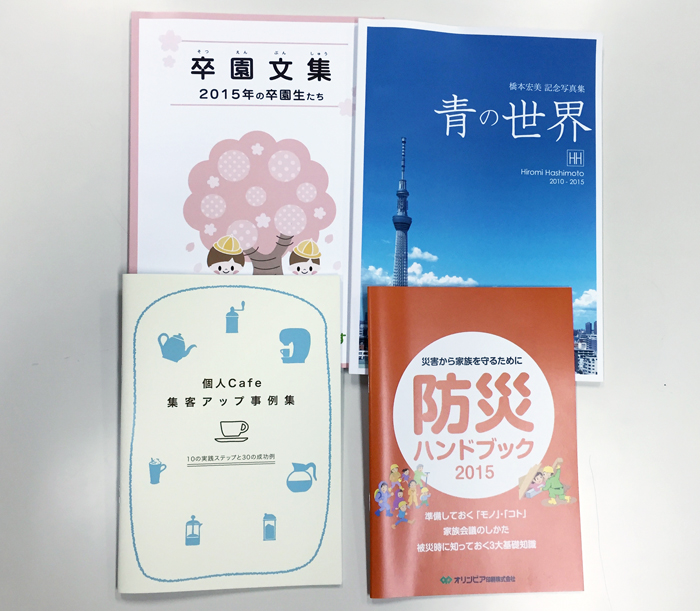

会社からのご注文はもちろん個人のお客様からもご注文いただいております

2015年08月05日

こんにちは、オリンピアの石橋です。 30度越えを日々更新していますね。

先日とあるお客様から「会社じゃなくても冊子をつくれますか?」と、ご質問をいただきました。

その方のお話では、今年ご自身が所属する団体が節目の年を迎えるので、記念誌を作成することとなり、 印刷会社に制作を依頼しようとしたものの…

「会社じゃなくても引き受けてくれるの?」「何千部、何万部も刷らないけど大丈夫?」「デザインのことは素人だけどつくれるの?」

などなど、色々な不安が頭をよぎり躊躇されていたのです。

その不安なお気持ち、とってもよく分かります。 でも、そんな心配は、一切いりませんよ〜!

弊社では、サークルや地域の集まりなどの団体様、あるいは個人様の冊子制作も喜んでお引き受けしております!

そこで今回は、これまで弊社がいただいたご依頼には、どんなお客さまがいて、どんな依頼内容があったのか、その一例をお話しようと思います。

先ほども挙げたように、弊社には企業様だけでなく、趣味のサークルや地域コミュニティ、さらには個人様まで、幅広い方々から冊子制作のご依頼を頂戴しています。

珍しい例では、神社の総代さんやマンションの管理組合の代表者さんがお見えになったことも。

では、その管理組合の方のお話をご紹介します。

何でも、その方のマンションの管理組合では、 普段の活動報告書は、プリンターで出力したり、ホッチキスで止めたり、すべての作業を会員の皆さんの内職で行っていたのだとか。

しかし、今回は組合の節目を記念する冊子であり、外部の方の目に触れる可能性もあることから、「ある程度、凝ったものにしたい」と思われ、ご相談下さったのです。

このように、普段は内々で冊子を手づくりしていても、時には、本格的につくりたいということもあるでしょう。

そんな時は、地域サークルであっても、個人様であっても、関係ありません。

一緒に良いものをつくっていきましょう!世間ではまだまだ「企業以外で冊子をつくるのは難しい」と思われている方が多いようですが、そんなことはないと、これでお分かりいただけましたでしょうか?

企業でなくても、部数が少なくても、デザインのことが分からなくても、すべて弊社がお手伝いいたします。

思い出に残る素敵な冊子を製作させていただきますので、遠慮なくご相談ください!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

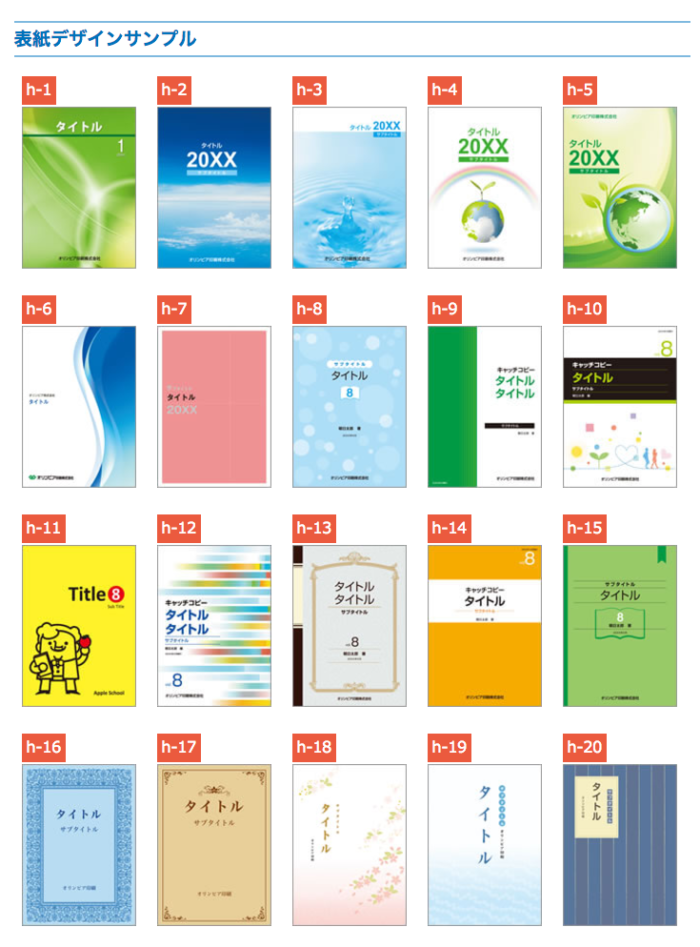

表紙で冊子の出来映えがきまります。お客様にお使いいただける無料デザイン15種類。

2015年08月03日

皆さま、こんにちは。

オリンピア印刷の石橋です。

道を歩けば暑いとしかいいようのない今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。先日とあるお客さまから「冊子の表紙をタイトルと著者名だけではなくイラストを盛り込んだものにしたいけど、自分達にはデザインするための技術がなく困っています」という相談を受けました。

表紙といえば書籍の“顔”。

少しでもこだわりたいですよね。

特にいろいろな方に配りたいと考えていらっしゃる方は、特に表紙を気にされるもの。そんな方にご紹介したいのが無料でお使いいただける表紙デザイン(全15種類)です。

弊社にご注文いただくお客様は無料で使っていただけます。

デザイン費用がかかりませんのでお得。しかも、オリジナル度も上がるんです。詳しいビジュアルは下にあるサンプル一覧をごらんください。

和風テイストの表紙が多いので、個人の方や、書道といった展覧会の作品集などにおすすめです。

まず、人気の表紙を紹介します。

やっぱり一番人気は、伝統の桜柄です!

イラスト調の桜で、俳句集や短歌集、自叙伝などお作りの方に選ばれています。シックに仕上げられたい場合は紺色のストライプ模様はいかがでしょう。

ご注文方法は、

まず自動見積りフォームより計算していただく際に

「表紙印刷:カラー」をお選びください。

用紙はコート紙でもマットコート紙でも構いません。

次に「表紙デザインを選択する」をお選びいただくだけ。今後は、企業さま向けの表紙デザインも増やし、より多くのお客さまに使って頂けるものをご用意する予定です。

冊子制作を検討されており、なるべく予算を抑えたいとお考えの方は、ぜひとも無料の表紙デザインの使用をご検討くださいませ。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(土日祝を除く

-

冊子印刷をする際に知っておきたい「冊子の縦型と横型の違いについて」

2015年07月23日

皆さん、こんにちは!オリンピアの石橋です。 梅雨はあけたものの雨続きの関西からお届けします。

前回、縦型冊子についてお話をしました。 詳しくはこちらをごらんください。

▶冊子印刷をする際に知っておきたい「冊子の縦型と横型の違いについて」 https://www.sasshi-insatsu.com/diary/knowledge_portraitstyle/

今回は、横型冊子についてお話したいと思います。

横型冊子とは、紙面が横に長い書籍のことです。

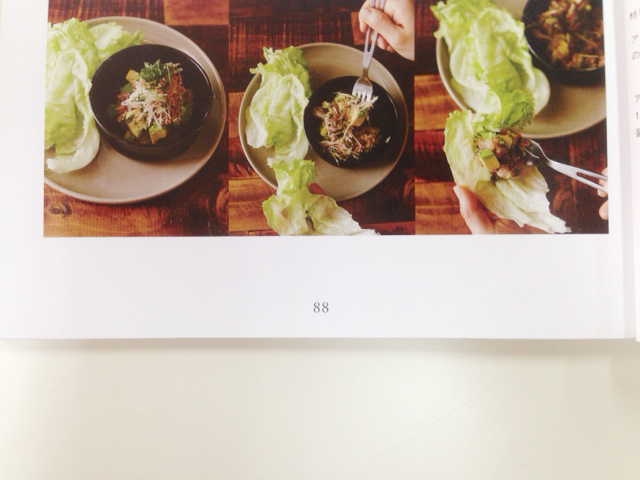

そのためワイドな構成の写真集や絵本をつくる時におすすめです。ワイドな構成って一体どんなもの?と思われた方。

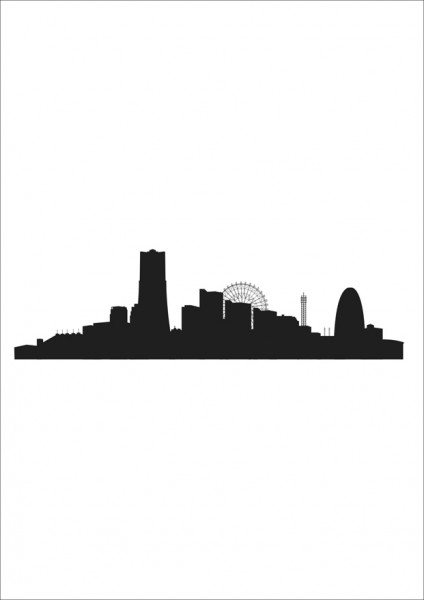

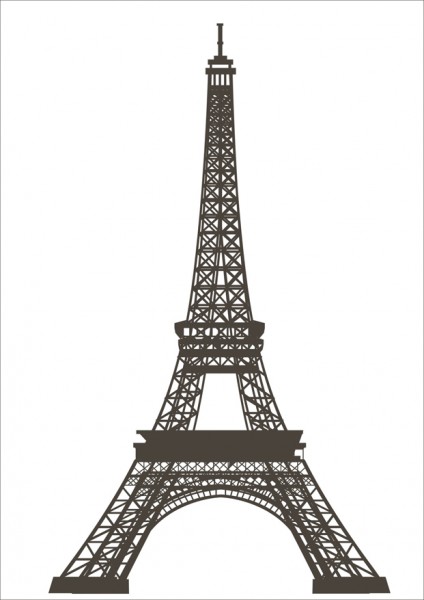

下の写真をごらんください。この2つは同じ大きさの縦と横の紙に、町並みのイラストを掲載できる限界まで拡大したものです。

写真の印象が大分ちがいますよね。

横型の方がダイナミックな印象を受けませんか?

理由は、イラストのパノラマ感を残したまま掲載できるからです。広大な原っぱ、果てのない水平線……

そんな息を飲むような力強い写真やイラストをそのまま活かしたい場合は横長が良いということですね。では縦型冊子は、写真を掲載するのに向かないのかといえば、そうではありません。

縦長の写真やイラストを掲載するのにおすすめです。

理由は、人の視覚は横長にできているので 縦に長いものを見る場合には 目線を下へ下へとずらしていかないといけないから。

そうすることで、内容を無意識にじっくりと見たり、実物の写真やイラストよりも長く感じたりするからです。つまり、写真の良さを活かした冊子をつくりたい場合は、縦長のものは縦型、横長のものは横型が良いということですね。

(そんなの当たり前でしょ!という突っ込みが聞こえてきそうです……)冊子づくりを考えられている方は、型によって掲載する図形や写真、イラストの印象も変わることを頭に入れて縦型や横型をお選びいただけたらと思います。

ブログ内容への疑問や質問、それ以外にも見積りやご相談など、困ったことがあればお気軽にスタッフまでご連絡くださいませ。

▶ 続きを読む -

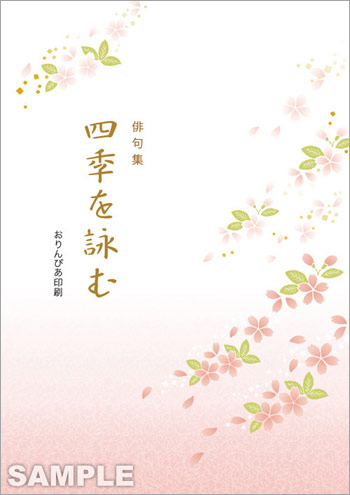

冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ〜まえがき編〜

2015年07月22日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

ようやく梅雨は明けたようですが、今日は雨が降っています。

週末には台風12号がやってきそうな予報が出ていますね。いきなりですが、時々こういった質問を受けます。

「まえがきって、必要ですか?」と。

確かに、気になるところですね。

そこで今回は、まえがきについてお話ししましょう。まえがきとは、簡単に言うと 「その冊子についての、簡単な説明や紹介」です。

何についてどう書かれた冊子なのか、内容に入る前に軽く触れておく役割を果たします。 まえがきの印象は重要です。

ここが面白いと、興味がわいて本文を読んでもらいやすくなりますからね。…と言うと、ハードルが上がってしまいますでしょうか?(笑)

「上手く書けるか不安…」と思われるかもしれません。安心してください!必ずしもご自身で書かれなくてもいいんです!

すなわち、推薦文を他の方に書いていだたくパターンですね。

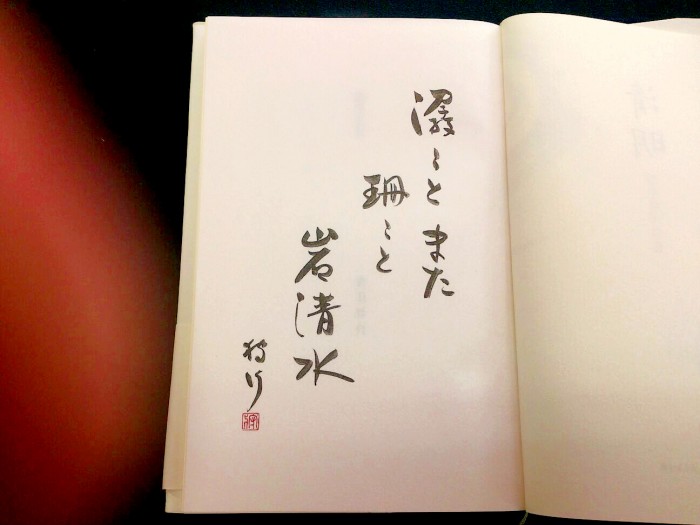

自分史や記念誌など、何かの節目に出版する冊子などにもおすすめです。あるいは、こちらの写真をご覧ください。

こちらの冊子は句集ですので、はじめに句を載せることで、 冊子の第一印象をアピールするまえがきとしての役割を果たしています。

他にも、「○○氏へ捧ぐ」といったメッセージを、まえがきの代わりにしている冊子も多いですね。いずれにしても、冊子作成にあたってのテーマや熱意などを 率直に表すのが良いのではないでしょうか?

もちろん、ご要望やアイデアには、私たちが親身に対応いたします。

いつでもご相談くださいね!●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子印刷をする際に知っておきたい「冊子の縦型と横型の違いについて

2015年07月17日

皆さん、こんにちは!オリンピアの石橋です。

台風11号は通りすぎ日本海に抜けたとのことですが、大阪では雨が降りしきっています。今回から冊子の縦型と横型の違いについて、2回に渡ってご説明したいと思います。

ではまず、縦型について。

縦型の定義は「長い辺で綴じられた冊子」ということです。それだけだと、ちょっと分かりにくいと思いますので下の写真をごらんください。

ブルーの冊子は左側の長辺が、ホワイトの冊子は右側の長辺が綴じられていますよね?

だから「縦型」の冊子なのです。縦型の冊子は、もともと縦書きが主流だった日本語の文章を掲載するのに適しているといわれています。

とはいえ、今では横書きの縦型冊子も多くあります。その理由は、以前のブログでもご紹介しましたが、「右綴じ」の場合は本文を縦書き、

「左綴じ」の場合は横書きが見やすいから。そのため、縦型の冊子であっても左綴じであれば、横書きの文章を掲載することが多々あるのです。

▶冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜タテ書き編〜

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/name-bookbinding2/

▶冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜ヨコ書き編〜

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/name-bookbinding3/では、横型はどんな冊子をつくるのに向いているのでしょうか。

……気になりますね! しかし、残念ながら今回のブログはここまで!

気になる横型の詳細は次回のブログにてご説明いたします!「こんな冊子をつくりたいけどできるかしら」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。

スタッフがお客さまの「つくりたい」を叶えるご提案をさせていただきます。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ 〜奥付編〜

2015年07月15日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

今日もかんかん照りの大阪からお届けします。

いきなり暑くなりましたね。

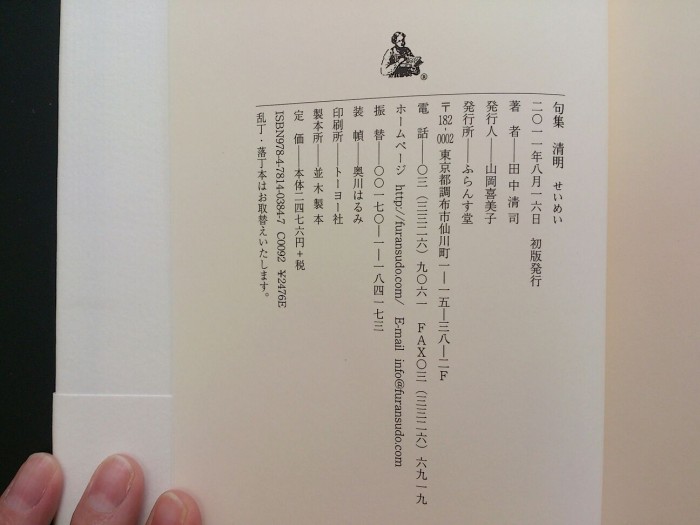

日傘が手放せませんね・・さて、皆さんは「奥付(おくづけ)」って何だか分かりますか?

「奥に付いているものってこと?何だろう?」と疑問の方も多いでしょう。

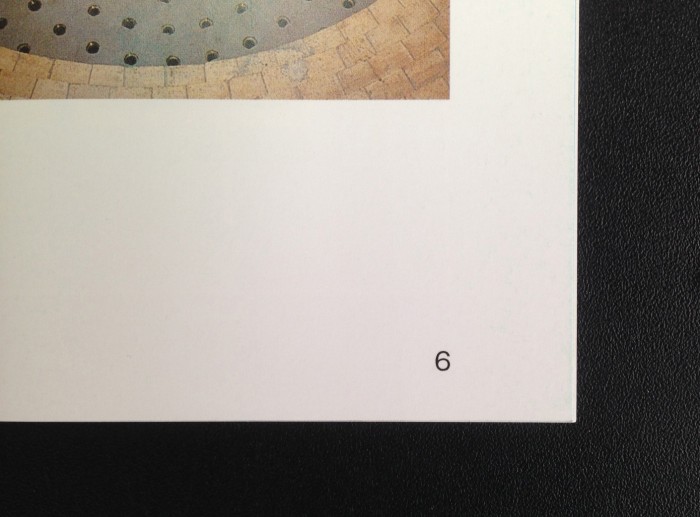

正解は、こちらです!本の巻末によく位置する、書名や著者、発行人などが書かれている部分。

この部分を「奥付(おくづけ)」と言います。この画像の場合では、一番右に書名が載っていますね。

その隣に、「二〇一一年八月一六日 初版発行」とあるのが見えますでしょうか?この「初版」というのは、「初めて印刷された冊子ですよ」という意味なのです。

よくベストセラーなどの謳い文句に「早くも増刷!」などとありますよね。本が売れて初版の印刷分では足りなくなった場合には、同じ内容でさらに印刷する、ということになりますので、この「初版」のあとに「第○刷」と、印刷回数が増えていくのです。

つまり、「第○刷」の数が多ければ多いほど、発注が多く、世にたくさん出ているということになりますね。

また、時代の変化などで、冊子の中身自体が改訂されることもあります。

その場合には、印刷される内容が同じではなくなるので、 印刷の元になる「版」が変わります。

よって、「初版」ではなく「改訂第○版」となるわけです。そしてもちろん、奥付には著者名もどうどうと載ります!

ご自身の名前がここに記されると、喜びもひとしおですね。「こんな冊子を作りたい」とのお声に、 親身なご提案でお応えいたしますので、お気軽にご相談ください!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ 〜ノンブル編②〜

2015年07月13日

オリンピア印刷の橋本です。

一気に暑くなりましたね!アイスコーヒーがおいしい時期になりました。前回、ノンブルを付ける際に、ページがどこから始まるお伝えしました。

ぜひご参照ください。

▶冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ 〜ノンブル編②〜

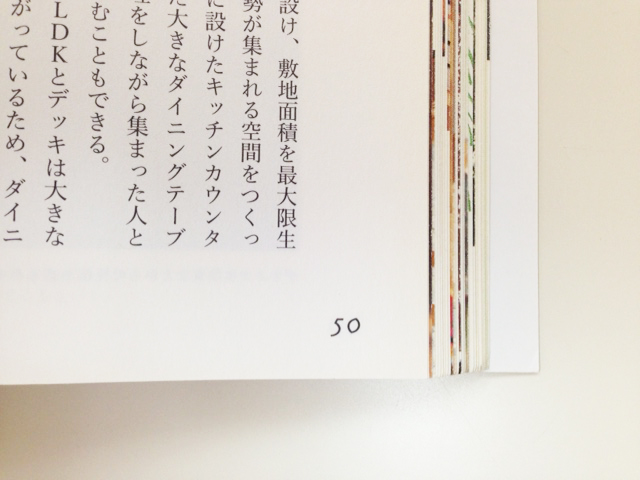

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/compileabooklet_nombre/今回は、ノンブルを打つ場所についてお話ししたいと思います。

これもいろんなパターンがあるんですよ〜。まずは、ノーマルにページの隅に打つパターン。

見やすさによって下部だったり、上部だったりしますが、このように隅に打つのが最も一般的といえます。そして、中にはこんなデザインのものも。

何と、ヨコ書きのままタテに流しています。面白いですね〜。さらには、こんなパターンも!

あれ……ノンブルがないぞ?と思ったら、対向ページに2ページ分のノンブルが一緒に打ってあった!

そして、隅は隅でも…ちょっと内側にぐいっと入っていたり……

あるいは、もう隅っこじゃなくていーや、というわけで……こんな風にページの真ん中にノンブルが打たれているパターンもあるのです。

実はこのセンターノンブル、見た目に一風変わった印象を与えられる、という読み手に対する効果よりも、つくり手である皆さんにメリットがあるといえます。

例えば、冊子をつくる過程では、右ページにくる予定だった内容が次の左ページに押し出されてしまうことがよく発生します。

そうなると、ノンブルの位置を逆にしないといけないのですが、これがなかなか面倒な作業なのです。

でも、センターにノンブルを打っておけば、どっちのページにズレようとノンブルの位置を変えなくて良いのです!

しかも見た目になんかオシャレ!な気がする!というわけで、原稿量が多いなどの理由からページがズレる可能性のある冊子では、センターノンブルが安心かもしれませんね。

このほかにも、書体を工夫したり、あえて「0」を入れて「06」や「016」などと表記したり……本当に多彩なのです。

ぜひ一度、書店などで書籍を手に取りノンブルだけをチェックしてみてください。

さまざまなデザインや工夫が見られて面白いですから。たかがノンブル、されどノンブル。

こだわろうと思えばどこまでもこだわれるところが冊子制作の醍醐味ともいえます。このブログを参考にしつつ、さらに詳しいことをお知りになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

皆さんのこだわりをカタチにするお手伝いをさせていただきます!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子印刷をする際に、知っておきたいこと『冊子のサイズについて』

2015年07月09日

こんにちは、オリンピア印刷の石橋です。 今年の夏初めて蝉の声を聞きました。

蝉が鳴くと夏!っという感じがしますね。

今週末は暑くなるようですので、熱中症に気を付けてくださいね!さて、今回は冊子のサイズについて お話させていただきます。

以前、お客さまからいただいた質問に こんなものがありました。

「冊子のサイズって開いた状態のこと? それとも閉じた状態のこと?」

本のサイズは、閉じた状態での大きさを指します。

閉じた状態でA4、開いた状態でA3ならば その冊子は「A4サイズの本である」と いうことになります。サラッと書いてしまいましたが、本を開くことで紙面は2倍の面積となりましたが、 サイズの呼称がA4からA3へと数字が小さくなっています。

理由を簡単に申し上げると、紙面のサイズが倍になると 呼称の数字が1つ減るのです。

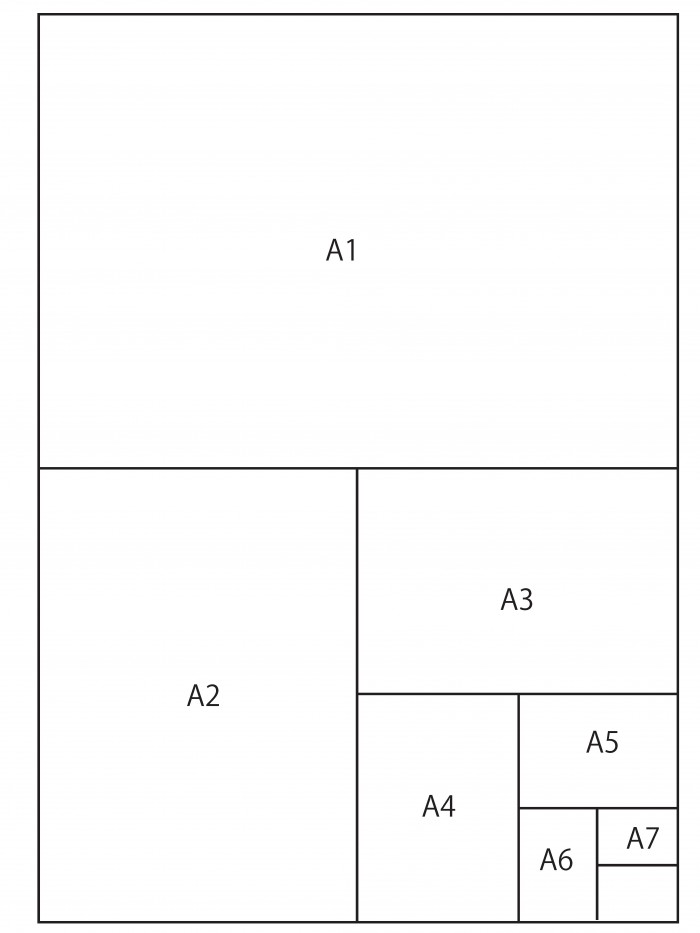

下の図をご覧ください。このように、Aの横の数が小さい紙ほど サイズが大きいということになります。

つまりA3の倍がA2、A2の倍がA1と 呼称とサイズは反比例の関係になっているのです。いかがでしょうか? 呼称とサイズの関係を少しでも掴んで頂けましたか? 何か不明な点がございましたら、 お気軽にスタッフまでお問い合わせくださいね。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子の作成前に知っておきたい、あんなコツこんなコツ 〜ノンブル編①〜

2015年07月06日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

土日はいかがお過ごしでしたか?

関西は土曜日が雨で、なんとなく肌寒かったです。ところで、皆さまは「ノンブル」って聞いたことがありますか?

そして、ノンブルって何だか分かりますか?

「聞いたことない〜」とか「知らん!」という方が大半を占めていることでしょう。

しかし!ほぼ間違いなくこれまでの人生で目にしたことがあるはず。じゃじゃーん。ノンブルを紹介します!

そう。ページ番号のことです。

辞書には「書物などのページ数を示す数字」と書かれています。

ね、見たことありますよね?誰もが目にしたことはあるけれど、ほとんどの人が気に留めたこともないであろうノンブル。

今回はそんな日陰の存在でありながら、冊子をつくる際には結構、重要な「ノンブル」にまつわるお話です。まず、ノンブルとはフランス語で「数」を意味する「nombre」に由来するのだとか。

またの名を「ページ番号」「ページネーション」と言ったりします。

確かに「ボンジュール」の言い方で「ノンブール」とつぶやくとフランス語っぽくなりますね。

はい。どうでもいい雑学はこれくらいにして本題へ。以前お話しした「もくじ」同様、ノンブルについても「何ページくらいから必要?」とご質問をいただくことがあります。

これも、もくじ同様、何ページからでもノンブルを打っていただいて構いません。

ただ、4〜6ページ程度の冊子ではあまりノンブルは打たないかもしれませんね。そして、肝心なのがどのページからノンブルを打つのかという問題。

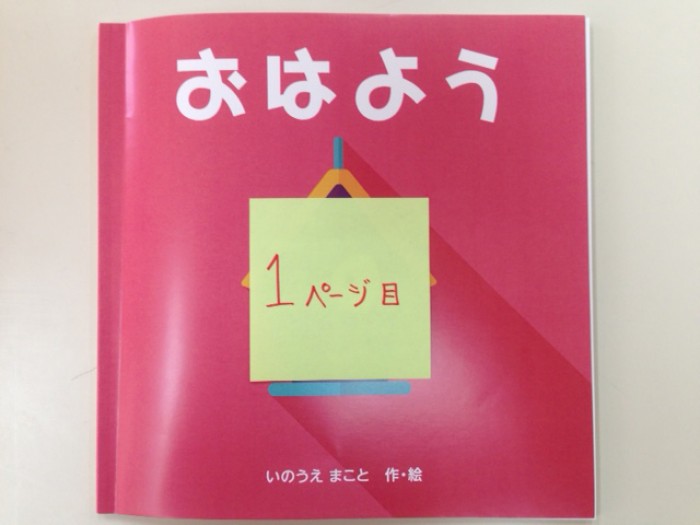

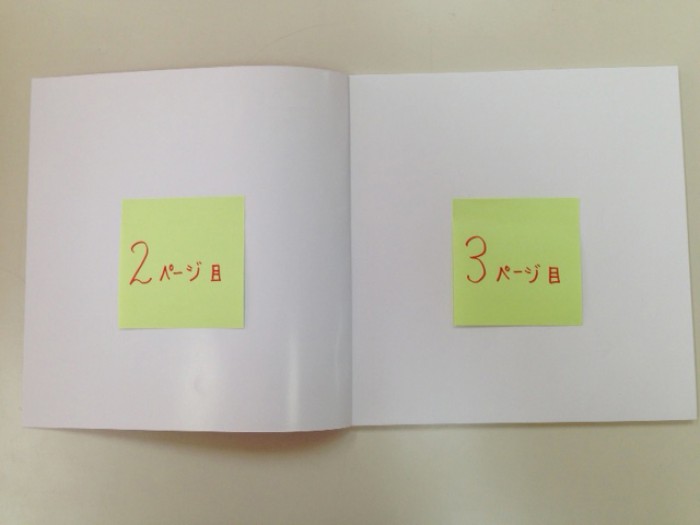

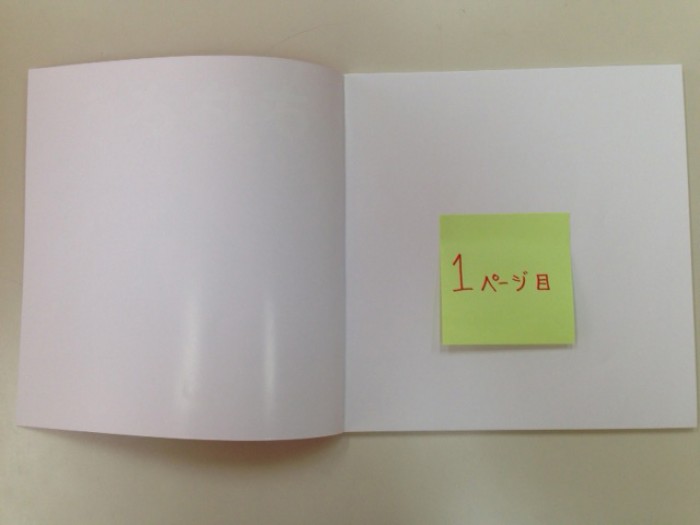

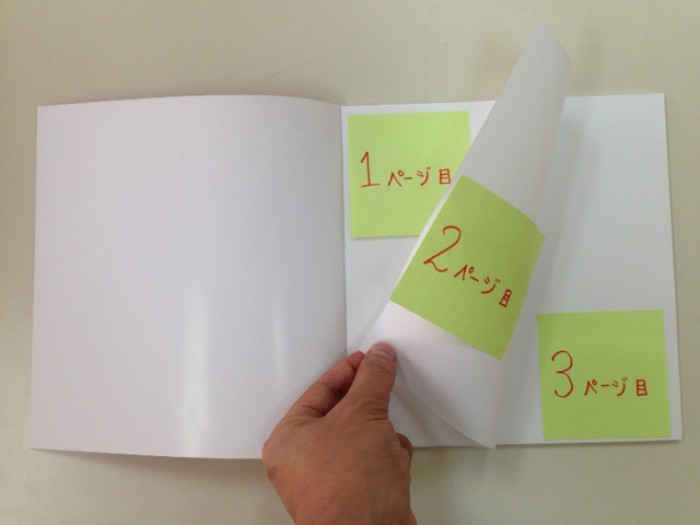

これは、表紙周りもページ数に含むかどうかで変わってきます。言葉ではイマイチ分かりにくいと思うので、下の写真をご覧ください。

表紙周りも含めで数えるパターンだと……となりますよね。

でも、表紙周りをページに含めないパターンだと…

となるのです。

どちらのパターンでノンブルを始めるかは自由ですが、特に、表紙周りの紙が本文の紙と異なる場合は後者のパターンが多いようです。

今回は、ノンブルの基本知識をお話ししましたが、次回はノンブルを打つ場所についてお話したいと思います。

「ノンブルなんて端っこに打つに決まってるでしょ」とお思いかもしれませんが、これが意外と多種多彩なんですよね〜。

では次回、ノンブル編②をお楽しみに!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社