スタッフによる冊子作成日誌

製本

製本について紹介します。

- 1

-

企業さま向けの冊子の仕様をご紹介「企業さまがよく選ぶ冊子の綴じ方①」

2017年11月14日

冊子作成日誌製本仕様こんにちは、オリンピア印刷です。

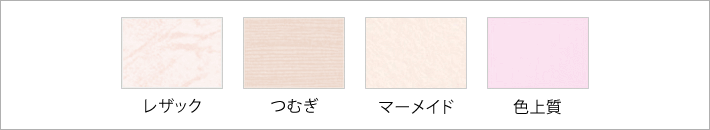

これまで数回にわたって、企業さまが製作する冊子によく使われている用紙のことをお話してきました。

報告書やマニュアルの用紙によく選ばれる「上質紙」や記念誌の用紙によく選ばれる「コート紙、マットコート紙」についてです。

今回からは企業さまが選ぶ冊子の綴じ方をご紹介します。

ご紹介する綴じ方は大きく3つ。

「中綴じ」「無線綴じ」「上製本」です。

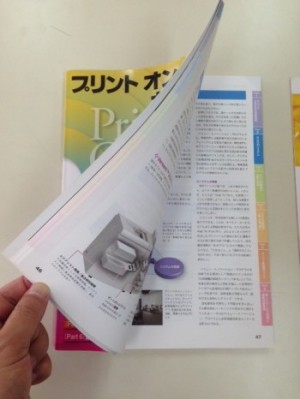

第一回目は「中綴じ」についてお話しいたします。「中綴じ」は用紙を二つ折りにし、見開きのノドの部分(冊子の中心部)をホッチキスで留める綴じ方のこと。

中綴じの長所

・ノドを根本までしっかり開けるところができること。

・ページ数が少なくても、綴じることができること。

・無線綴じや上製本に比べて安価であること。中綴じの短所

・ページ数が多すぎたり用紙が厚すぎたりすると、ノドや背といった、綴じている箇所が膨らんでしまうこと。

・背に文字を入れられないこと。

・無線綴じや上製本と比べて耐久性が低いこと。以上が大まかな中綴じの長所と短所です。

中綴じはページ数が少なく、ノドの部分までしっかりと開きたいという場合におすすめの綴じ方。

冊子製作をする予定の企業さまは、一度中綴じで冊子をつくることもご検討いただけたらと思います。次回は、無線綴じについてお話しします。

乞うご期待!

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む

-

用途に合わせて、製本方法を選んでみませんか?〜プロジェクトO〜

2017年03月15日

冊子作成日誌製本プロジェクトO(オリンピア)皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

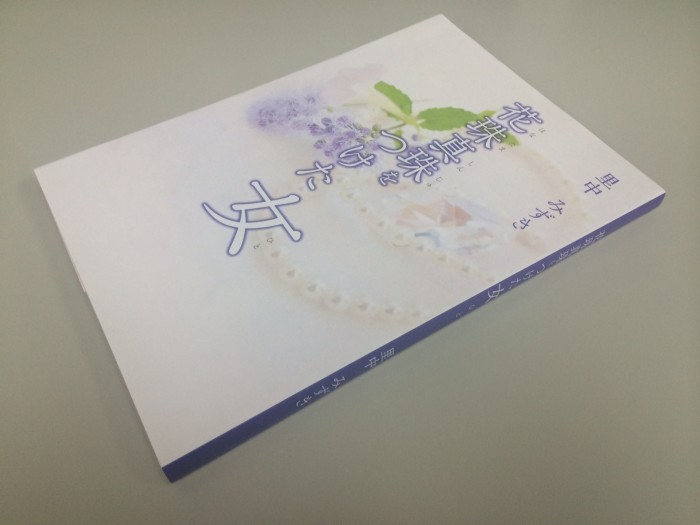

今回は、俳句集作成時の製本方法を選びます。

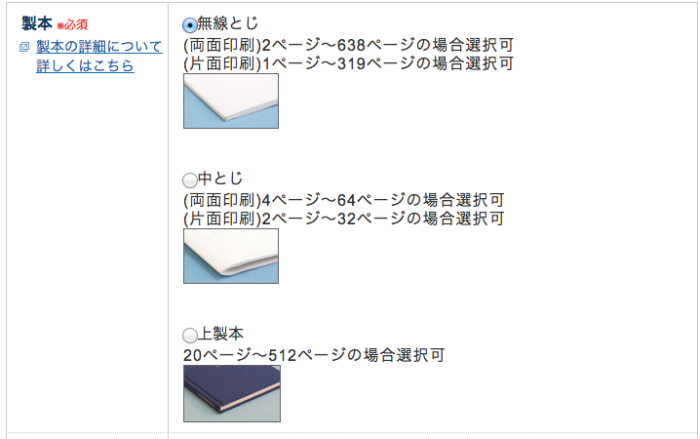

オリンピア印刷では、「無線綴じ」「中綴じ」「上製本」の3種類の製本方法を選択できます。

オリンピア印刷の公式ホームページでは、3つの製本方法とともに、対応可能なページ数が一目で分かります。

私が作成する俳句集は186ページなので、「中綴じ」は選択できません。

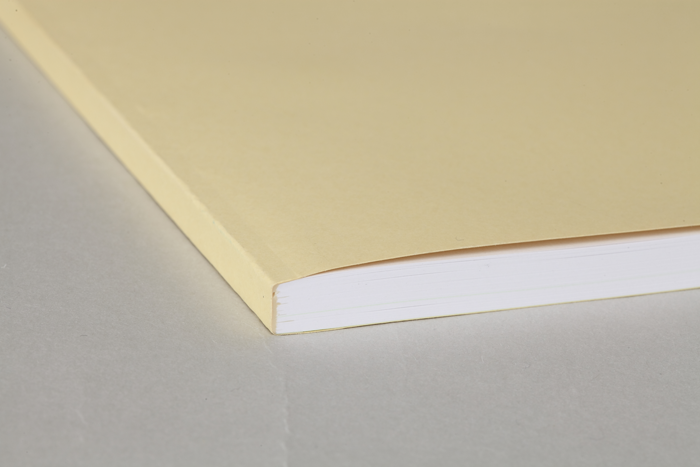

なので、「無線綴じ」か「上製本」のどちらかを選択することになります。無線綴じは比較的リーズナブルで、上製本よりも手になじみ開きやすい長所があります。

また、上製本はしっかりした作りの表紙で耐久性に優れ、高級感があることが長所です。どちらも捨てがたいなー…と決めかねていたところ、ふと、

「同じ内容の俳句集を、無線綴じと上製本の両方で作成するお客様も多いよ」

と、以前先輩が言っていたのを思い出しました。なんでも、お世話になった方に贈る分や保存用は、豪華な印象の上製本で作成する。

一方、お客様自身で読んだりごく身近な人に配ったりする分は、費用を抑えるために無線綴じで作成する…と、目的別に両方作成するお客様が、結構いるようなんです。なるほど、それぞれの長所と目的を合致させた、いい方法ですね。

私も是非、無線綴じと上製本の両方とも選択してみようと思います。オリンピア印刷ではこのように、

同じ冊子を複数の製本方法で作成したい、との希望にも対応しています。

詳しい内容に関する相談も受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

▶ 無線とじ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら

▶︎ 中とじで選べる基本仕様について詳しくはこちら

▶︎ 上製本(ハードカバー)で選べる基本仕様

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

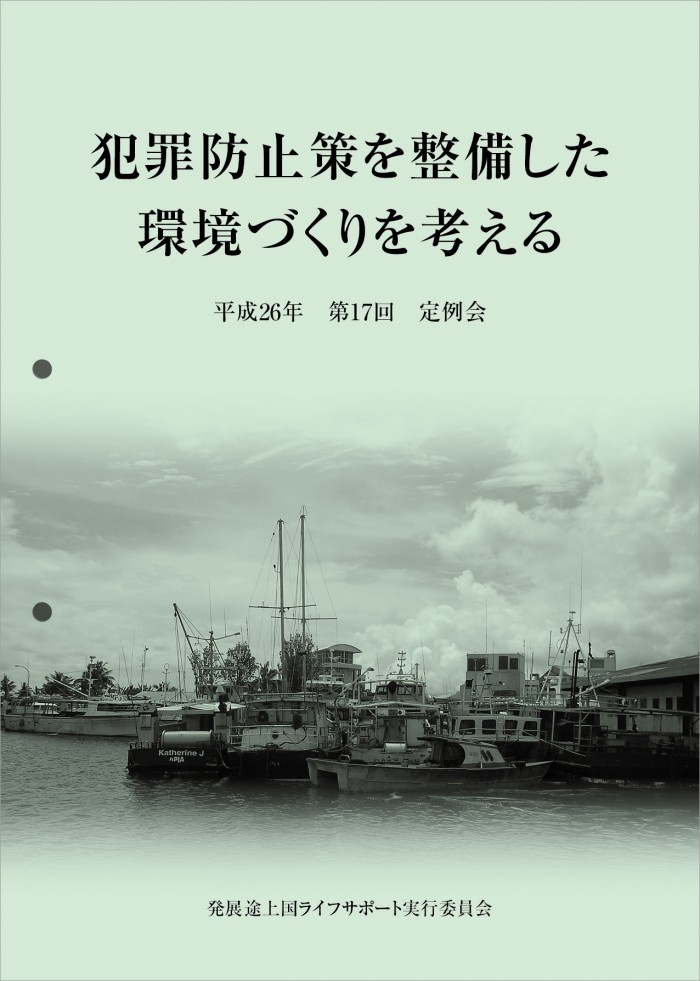

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編8】「ワンポイントデザインで冊子の表紙を華やかに!」

2016年07月01日

冊子作成日誌製本豆知識デザインデザイナーのいのせです。

今日から7月ですね。

7月って僕のイメージでは、夕暮れ、浴衣、笹など、やっぱり七夕のイメージが強いです。

あと夏祭り!

夏祭りといえば屋台!

最近ではB級グルメで有名になった焼きそばやホルモン焼きなど多種多彩になっていますよね。

何を食べようか悩むけど、最終、やっぱり焼きそば、タコ焼き、ベビーカステラあたりに落ち着きます。

昨年は仕事で行けなかったけど、今年はなるべく行ってみようかと思っています。では、本題です。

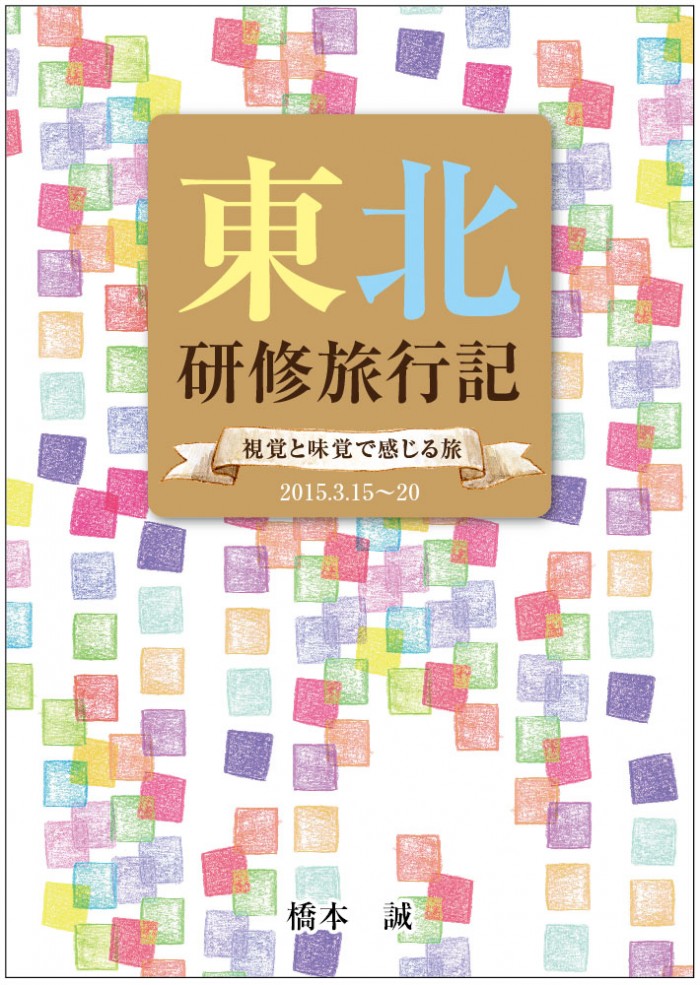

今日はワンポイントデザインで表紙を素敵に見せる方法をご紹介します。

デザインといっても、表紙に「絵」や「写真」などを付け加える程度の簡単なものです。

「表紙のレイアウトする」ということは「表紙のデザインをする」ということ。

「デザインをする」ということは「素敵に見せる」ということだと思っています。「旅行記」や「趣味の冊子」といった思い入れのある内容の冊子をつくる時に表紙が「文字」だけだと内容も雰囲気も伝わりにくいですよね。

たとえば、書店などの本を見ると、「文字」だけの表紙ってあまりありません。

なぜなら、表紙を見てもらって、ある程度本の内容や雰囲気などを伝えて興味を持ってもらわないといけないからです。書店などの本は極端な例で、とてもまねできるものではありません。

ただ、表紙に「(冊子の)本文の雰囲気を表現したい」

という想いは共通なのではないかなと思います。「旅行記」を例にあげてみたいと思います。

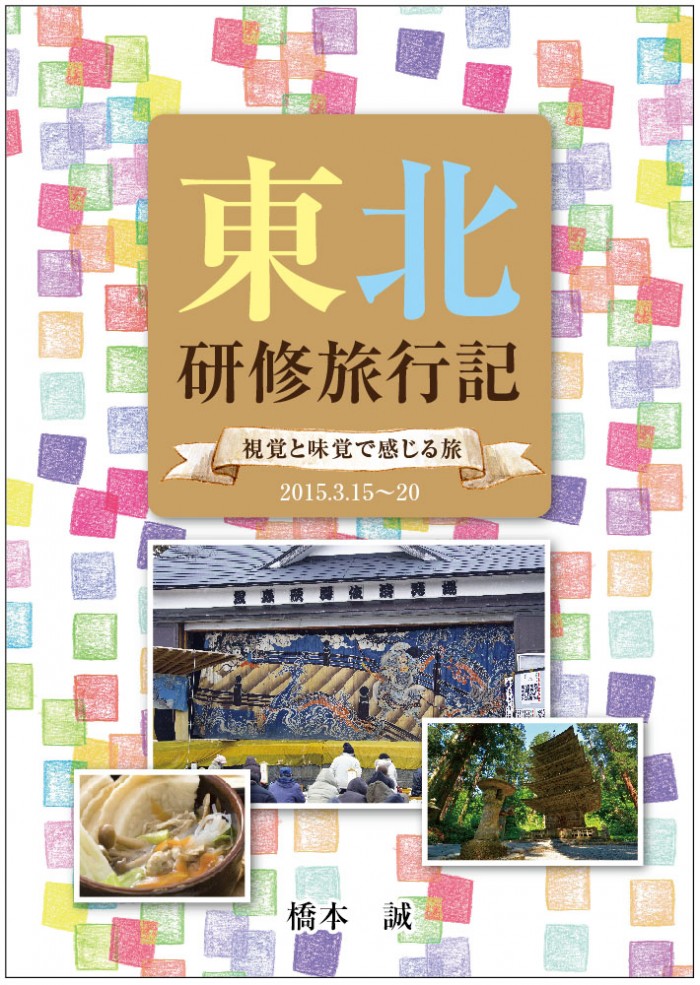

ここにお気に入りの写真を、ワンポイント挿入してみます。

よくばって写真を3枚貼ってしまいましたが・・・

どんな景色を見てきたのかが表紙から伝わってきますね。こんなワンポイントはどうでしょう?

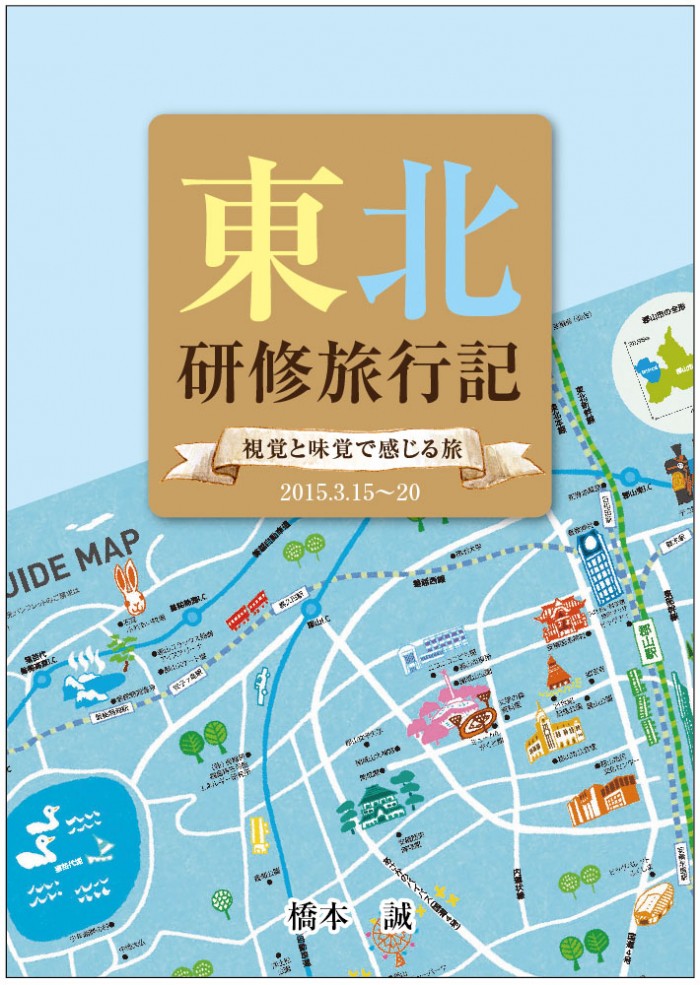

旅先のガイドブックをスキャニングして表紙に加えてみました。かなり旅の表紙になった気がします。

このように本文で使用した材料などでもちょっとしたワンポイントデザインの表紙ができました。「表紙に必要な文字」プラス「ワンポイント」でちょこっと素敵な表紙をつくってみましょう!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

ちょこっと印刷話【ブックカバー編】 「出来上がった時の喜びは「並々ならない」のではないでしょうか」

2016年04月12日

冊子作成日誌製本仕様ちょこっと印刷話デザイナーの梅田です。

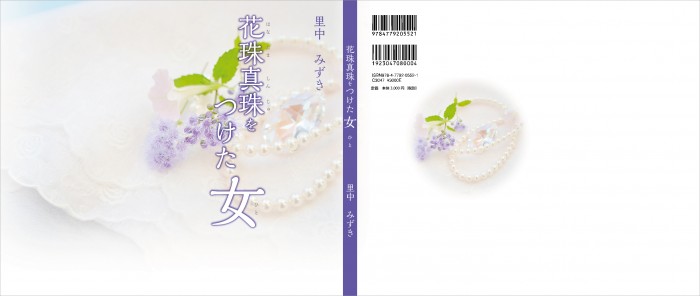

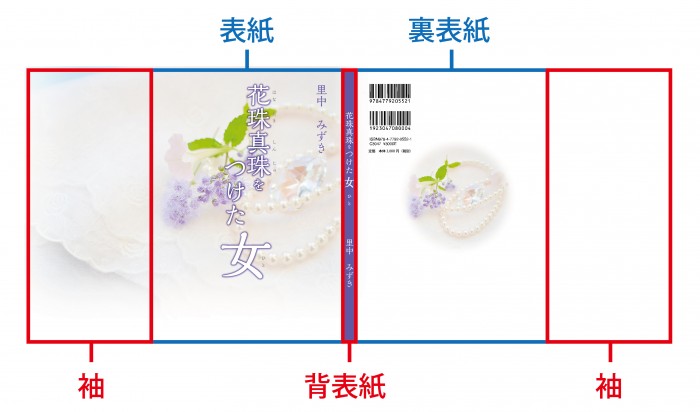

「冊子を印刷したいけれど1から教えてくれないかしら・・・」という お客様のよくあるご質問のお力になれるよう頑張ります。今回は、「ブックカバー」についてお話しします。

ブックカバーとは、皆さまもちろんご存知かと思いますが、 本にかけるカバーのことを言います。

汚れや傷から表紙を保護することはもちろん、本のグレードが一段とアップします。 (書店の新書コーナーでよく見ますよね)では、こちらを制作する際の注意点をいくつかご説明します。

まず、冊子の表紙を作る場合、裏表紙も作りますよね?

さらにそこに背表紙と折り返し部分の両「袖(そで)」が必要になります。こちらが入稿用の制作データです。

これでは解りづらいので、各名称をつけます。

いかがでしょうか? 画像をどこまで見えるようにしようか、表紙と背表紙はどこまで連動させようか、と、デザインをするのが楽しくなってきませんか?

さらに、実際に印刷し、本に着けたものがこちらです。いかがでしょうか?

このように、必要な面が増える分、デザイン箇所も増えます。

そのため、様々な決まりごとがありますが、それだけに完成された時の喜びもひとしおです。

ぜひ一度、カバー冊子の制作を考えてみてください。

きっと素敵な一冊になると思います。ご注文される前にお悩みになった場合は、ページ数や部数、ご予算を含めて、 オリンピア印刷のスタッフが丁寧に承りますので、 お電話かメールでお気軽にご相談ください。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

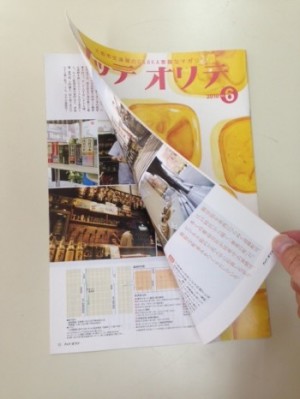

ちょこっと印刷話【ミシン目編】「ミシン目をつけるというのは、親切心の現れだと思うのです」

2016年03月22日

冊子作成日誌製本仕様ちょこっと印刷話デザイナーの梅田です。3月も終わりに近づきました。

「冊子を印刷したいけれど、この名称はつまり何なの?」という お客様のよくあるご質問のお力になれるよう頑張ります。

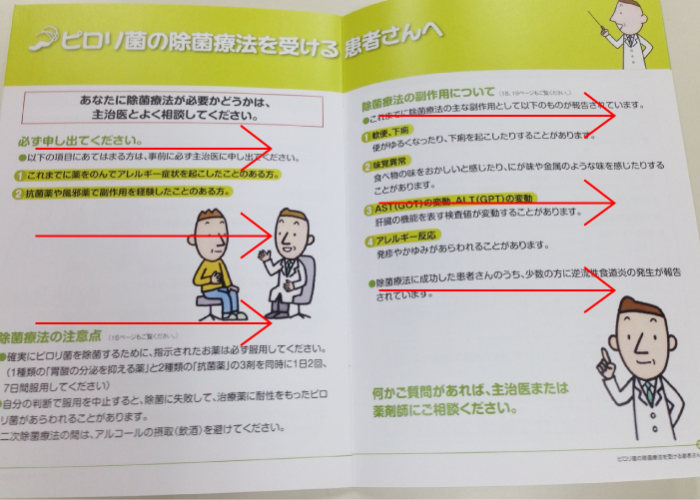

今回は、オプションの「ミシン目」についてお話しします。ミシン目とは、手で簡単に切り離せる切り込み加工のことで、 冊子の巻末のお問い合わせ用の返信ハガキや応募用紙などに よく使用されています。

例えば入学案内の最後に返信ハガキを付けておけば、お問い合せ用ハガキを購入する手間をはぶけ、より学生さんがお問い合わせしやすくなります。

また、応募用紙なども付けていると、より応募しやすくなります。そこにミシン目を入れておくことで、はさみを使うという手間もはぶけ、 親切なところだという印象が残るというものです。

ただ、制作上の注意点として、

裏面の内容はそのまま自分のところに 戻ってきてしまうということと、

ミシン目のギリギリまで内容を入れると 切れてしまう恐れがあるので、入れないようにレイアウトする、

などがありますね。発注する前にレイアウトの確認と、どのようにミシン目を入れるかを もう一度、確かめてみてください。

ご注文される前にお悩みになった場合は、ページ数や部数、ご予算を含めて、 オリンピア印刷のスタッフが丁寧に承りますので、 お電話かメールでお気軽にご相談ください。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

ちょこっと印刷話【2穴編】デザイナーが教える「ファイルで整理することが多い方へオススメです」 2穴/4穴編

2016年03月14日

冊子作成日誌製本綴じ方仕様報告書・白書ちょこっと印刷話デザイナーの梅田です。

今回は、「2穴/4穴」についてお話しします。

こちらは、そのままの意味で、「冊子に穴をあける」というオプションです。

もちろん、用途は「ファイルに収納したい」からです。例えば、ひと月に1度のペースで発行する冊子や、 何冊かのカタログをファイルにまとめてお客さまにお渡しする場合など、 先に穴があいていると、とても便利です。

(そもそも、厚みのある冊子に穴をあけられるパンチを探すのも大変です・・・)この冊子を制作する際にご注意頂きたいのは、もちろん「穴があく」こと。

そのため、『ノド』から20mm幅・天地中心100mm程度は 穴があくスペースとして、取っておいてください。

写真の重要な箇所に穴・・・文字の一部に穴・・・なんていう残念なことになりかねませんので。ちなみに、オリンピアでは、リングファイル・パイプ式ファイルにセットする、 『ファイリング作業』にも対応しておりますので、併せてご利用くださいませ。

ご注文される前にお悩みになった場合は、ページ数や部数、ご予算を含めて、オリンピア印刷のスタッフが丁寧に承りますので、お電話かメールでお気軽にご相談ください。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子印刷で気になる「右綴じ」と「左綴じ」のヒミツ!?

2015年05月25日

冊子作成日誌製本綴じ方タテ書き・ヨコ書きオリンピア印刷の橋本です、こんにちは。

今日は夏日のようです。衣更えの前に夏日があるなんて…。

早く会社でも半袖が着たいですね。先日、お客様からこんなご質問がありました。

「パンフレットをつくる時は、右綴じと左綴じ、どちらがいいのでしょう?」と。確かに、実際に制作するとなると、今まで気に留めていなかったことが気になってきますよね。

ちなみに「右綴じ」と「左綴じ」の違いはこんな感じです。

では、実際問題どちらがいいのでしょうか?

その答えは……どちらでも「自由」です。

綴じる方向で値段やつくり方が変わるわけではないので、自由に決めてください!……と言い切ってしまうと、今日のブログが終ってしまうので、もう少しご説明を。

自由であることは間違いありません。

でも冊子づくりにおいて「右綴じ」か「左綴じ」かを決めるセオリーがあるのも事実なんです。ズバリそのセオリーとは

「本文がタテ書きか、ヨコ書きか」ということ!本文がタテ書きであれば「右綴じ」の方が見やすく、ヨコ書きであれば「左綴じ」の方が見やすいのです。

なぜだか分かりますか?

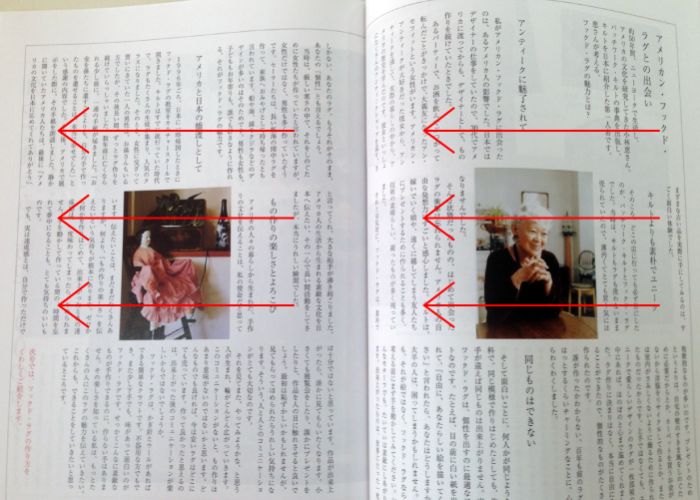

これには文章を読む時の「目の動き」が関わっています。タテ書きなら下の写真の矢印のように、全体的に誌面の「右から左」へ目が動きます。

それなら、次のページへ進む時には右側にめくった方が自然ですよね。

ここで逆にめくると、目線が飛び、見にくくなってしまいます。ヨコ書きならもちろんその反対。

左側にめくっていった方が自然で、目線の動きにストレスがかからないのです。というわけで、基本的には「タテ書き=右綴じ、ヨコ書き=左綴じ」といわれています。

でもこれ、決してそうしなければならないというものでもありません。

実際、本屋さんで雑誌や書籍を見ていただければ分かると思いますが、左綴じの雑誌の中にタテ書きの部分があったり、その逆もチラホラ……。

中には1冊の本の中で日本語バージョンの右綴じ、裏をむければ、英語バージョンの左綴じという強者もいます。もともと日本語はタテ書きの文化なので「右綴じ・タテ書き」がほとんどでしたが、カタカナ語やローマ字の日常化、タイプライターやワープロといったアイテムの浸透などにより、次第にヨコ書きが増えていったようです。

英語と違って日本語はタテヨコどちらでも表現が可能ですから、ヨコ書きに対応できたんですね。

その結果、一冊の中でタテ書きとヨコ書きが同居することも珍しくなくなったようです。ぜひ一度、本屋さんでいろいろな雑誌や書籍を眺めてみて下さい。

タテ書きとかヨコ書きとかいろいろなレイアウトがあると思います。

その上で改めてご自身のつくりたいものをイメージしてみてください。

きっと、答えが浮かんでくるはずです。それでもどっちがいいか分からない、というお客様は遠慮なく弊社までご相談ください。

つくりたい内容、デザインイメージにあわせて、最適なアドバイスをさせていただきます。●問い合わせ先はこちら↓↓

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

「無線綴じ」と「中綴じ」の違いってなんですか?

2015年04月28日

冊子作成日誌製本仕様こんにちは。

新年度が始まり、はや1ヶ月が経とうとしております。

新しい環境で新生活をスタートされたみなさんも、

ようやくペースがつかめてきた頃でしょうか。GWも間近に迫り、日中は真夏の暑さの日も多くなってきましたね。

気温の変化に体調を崩されたりしていませんか。

オリンピア印刷の野田です。さて、お客様からのお問い合わせで、

よくある質問にこんなものがあります。「無線綴じ」と「中綴じ」の違いってなんですか?

冊子の製本は大きく分けて、無線綴じと中綴じの2種類となりますが、

その違いの一番大きな特徴は、対応可能な本文ページ数にあります。■無線綴じ■

対応可能ページ数:4ページから638ページ

https://www.sasshi-insatsu.com/softcover/≪長所≫

・本の背の角があり、背表紙文字を入れることができる。

・中綴じに比べて高級感が出せる。

・強度が強く、ページ数が多いものでも製本できる。

・見返しやカバー・帯をつけることができる。≪短所≫

・製本の構造上、綴じ側が一部隠れてしまうので、見開きデザインの絵本などは不向き。■中綴じ■

対応可能ページ数:4ページから64ページ

https://www.sasshi-insatsu.com/saddle/≪長所≫

・綴じ側が根本までしっかり開けるので、パンフレットや地図などに最適。≪短所≫

・ページ数が多いものには不向き。

(ページ数が多すぎたり用紙が厚すぎると、綴じ側がぷっくりと膨らみます)

・本文ページ数を4の倍数にしなければならない。

・見返しをつけることができない。中綴じは表紙と本文を一緒に2つ折りにして、

背の真ん中を針金で綴じる製本方法になるため、

ページ数の設定は必ず4の倍数にしていただく必要があるのです。いかがでしたか?なんとなくイメージをつかんでいただけたでしょうか。

冊子の内容によって、向き不向きがある場合もありますので、

お困りの際は電話かメールでお気軽にご相談くださいね。▶ 無線とじ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら

▶︎ 中とじで選べる基本仕様について詳しくはこちら●問い合わせ先はこちら↓↓

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

- 1