スタッフによる冊子作成日誌

表紙

-

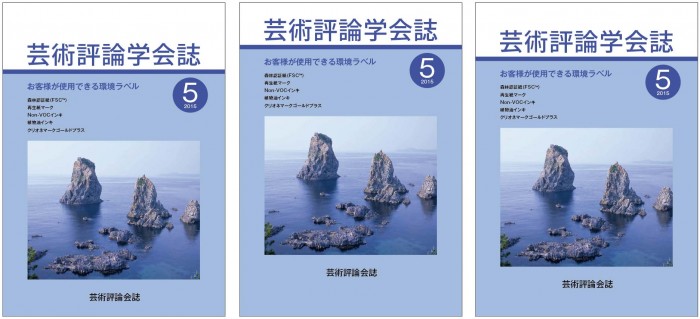

企業さま向けの冊子の仕様をご紹介「冊子別に適した紙をご紹介 番外編/表紙の紙」

2017年10月31日

皆さん、こんにちは。

前回、記念誌によく使われている紙、「コート紙とマットコート紙」についてお話ししました。

2つの紙の特徴は写真やイラストを色鮮やかに美しく掲載することができること。

思い出の写真やイラストを冊子に載せて後々まで残しておきたい!

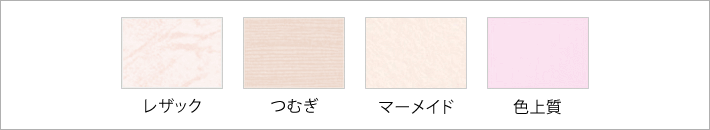

という方におすすめです。そして今回は、冊子の表紙によく使われている「レザック」という用紙を紹介します。

レザックとは、加工により表面に凹凸をつけた厚手の紙のこと。

一般的には、ファンシーペーパーという種類に分類されるものです。レザックの名前の由来は「皮のような」という意味のレザーライクだとされています。

よく見ると確かに革のような、木の幹のような柔らかいデザインをしています。レザックの魅力は大きく3つ。

1つ目は、先ほどもお伝えしましたが独特のテクスチャーから受ける、柔らかい印象をこと。

2つ目は、色が豊富で冊子の内容に応じてデザインや色を変えられること。

3つ目は、コート紙やマットコート紙よりも安価であること。冊子づくりを検討されている方はぜひ今回のブログも参考にしていただけると嬉しく思います。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

写真集製作の過程をご紹介「修正③用紙に合った表紙加工」

2017年09月19日

こんにちは、オリンピアの青木です。

今回で修正内容のご紹介をするのは最後。

テーマは「用紙に合った表紙加工」です。具体的なミスの内容をお話する前に、用紙と表紙加工をご説明した方がわかりやすいと思うので先に紹介させていただきます。

まず、用紙について。

用紙は大きく2つの種類があります。

①コート紙と②マットコート紙です。①コート紙は、ツヤがありツルツルした手触りの用紙です。

ぱっと明るい見た目の表紙になります。②マットコート紙は、ツヤのないしっとりとした手触りの用紙です。

上品な落ち着いた見た目の表紙になります。次に表紙加工について。

表紙加工にも大きく2つの種類があります。

①PP加工と②マットPP加工です。2つの加工の共通点は、表紙を丈夫にする働きがあること。

水に強く、インクがはがれるのを防いでくれるので冊子を長期保存したい方におすすめです!

どちらの加工方法も表紙を美しくしてくれますが、仕上がりは対照的です。- PP加工は、ツヤがあり色彩もより鮮やかになることが多いようです。

- マットPP加工は、ツヤがなく高級感のある仕上がりになります。

以上が、用紙と表面加工の復習です。

さて、最後に本題の私のミスについてです。

どういうミスをしたか、一言でいうと「注文間違い」をしました。

私は、写真集を丈夫で上品な見た目のものにしたかったので表紙をマットコート紙にし、表紙加工もお願いしました。けれど、その際に表紙加工を「マットPP加工」ではなく、「PP加工」と注文してしまったのです。

つまり、どういうことかと言うと…ツヤのない上品な印象を与える紙を選んだのにその上からツヤのあるフィルムを貼って用紙の質感を消そうとしていたんです…!

このまま印刷作業を進めていたら、意図していたデザイン真逆のものを作ってしまうところでした!

注意してくださった先輩に大感謝です!私の二の舞にならないよう、皆様は用紙や加工の特性をよく理解し、間違いがないかを確認してから注文することをおすすめします。

私も、これからは気をつけようと思います…。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

日焼けが気になる、冊子のあの部分〜印刷用語辞典・表紙あれこれ編〜

2017年09月11日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷の藤原です。

9月に入りましたが、最高気温30度以上の真夏日が続く地域もあるようですね。

少し外出するだけでも、思いのほか顔や首が日焼けしてしまったりするので本格的な紫外線対策をとる方も多いのではないでしょうか。

日焼けと言えば、冊子には日焼けしやすい“ある部分”があります。

そこで今回は、その“ある部分”に関係する、冊子の表紙にまつわる各名称についてお話しします。冊子には、「表紙」と名のつく部分が、いくつかあります。

まず、「表紙」と聞いて皆さんが思い浮かべるのは、冊子のこの部分ではないしょうか?「表があれば裏もあるの?」と思ったあなた、そのとおり!

「裏(うら)表紙」と呼ばれる部分もあります。そして、冊子を綴じている、この部分を「背表紙」と言います。

冊子を本棚に立てて収納すると、表表紙や裏表紙は隠れて、背表紙だけが日にあたる状態になります。

そのぶん、日焼けして変色したり、文字が薄くなったりしがちなんですね。言い換えると、冊子が本棚に収まっている状態では背表紙しか見えません。

ですから、背表紙に書かれているタイトルや著者名が冊子の内容を区別する大きな手がかりになるんです。背表紙にタイトルや著者名が書かれていないと、本棚から冊子をわざわざ出して、表表紙を確認しないといけなくなりますからね。そこで、オリンピアでは、背表紙の文字入れを無料で承っています。

条件等は、以下のURLでご確認ください。ちなみに、オリンピアでは、

「表表紙の裏」や「裏表紙の裏」に印刷することも可能です。

(ただし、見返し付きの場合は印刷できませんので、ご了承ください)

料金は変わりませんので、お気軽にご相談ください。このように、表紙と名のつく部分はいろいろあるんですね。

表紙に関する名称を覚えておくと、冊子を作成する時に「裏表紙に文字を入れたいんだけど…」など、指示がしやすくなって便利ですよ!

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

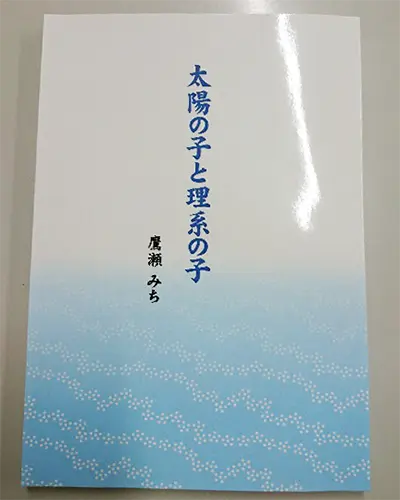

ホワイト印刷で、一味違った仕上がりに!

2017年08月28日

皆さん、こんにちは。

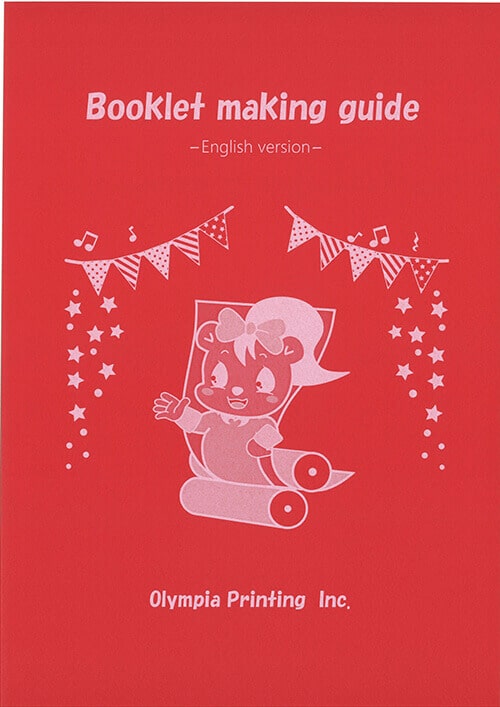

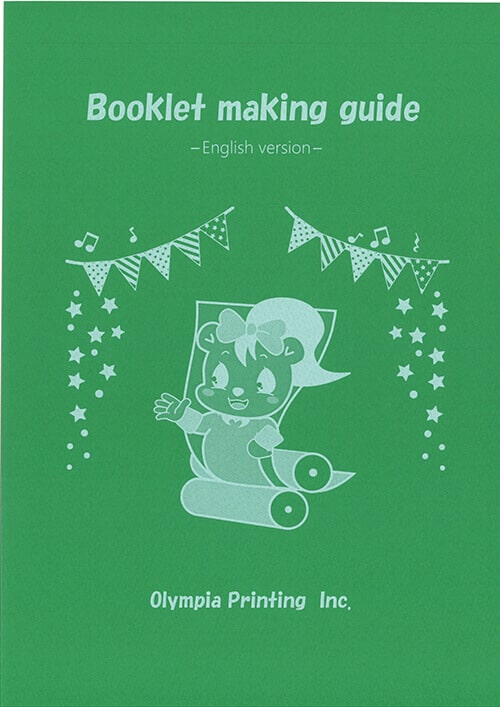

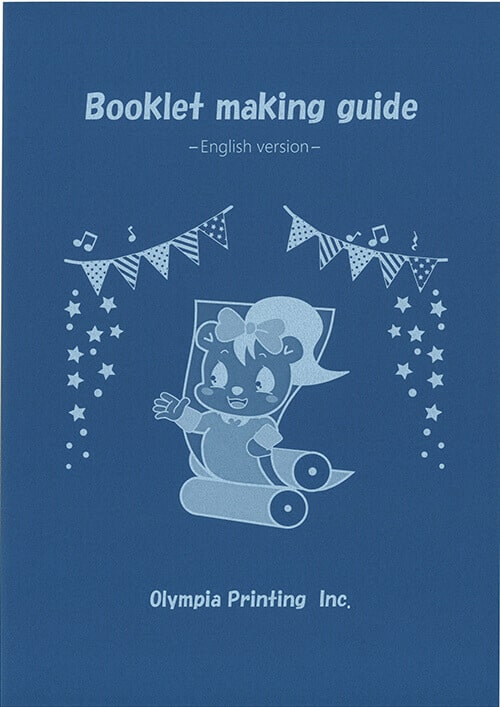

今回は、オリンピア印刷で承っておりますオンデマンドの「ホワイト印刷」をご紹介します。

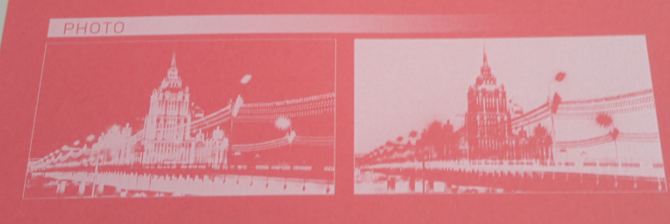

今回紹介するホワイト印刷とは、文字通り、白いインクで印刷する方法で上記の通常印刷とは違う、特殊印刷となります。

なぜ特殊印刷となるかというと、通常の「CMYK」と呼ばれるシアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色を使って印刷する方法では、白い色をつくることができないからです。

通常、印刷は白い紙に色を載せることが前提となっているので、白を表現する場合にはインクを載せないことで表現しているのです。もちろん、白い紙に白いインクで印刷しても真っ白になって読めないので、色のついたレザックやマーメイド、つむぎ、色上質などの表紙用紙に対応しています。

仕上がりはこのような感じです。濃い色の表紙用紙ですと、コントラストがはっきりしてより見やすくなるので特におすすめです。

また、オリンピア印刷では、ホワイト印刷の対応はオンデマンド印刷の場合のみとなります。

ご了承ください。他にも疑問点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

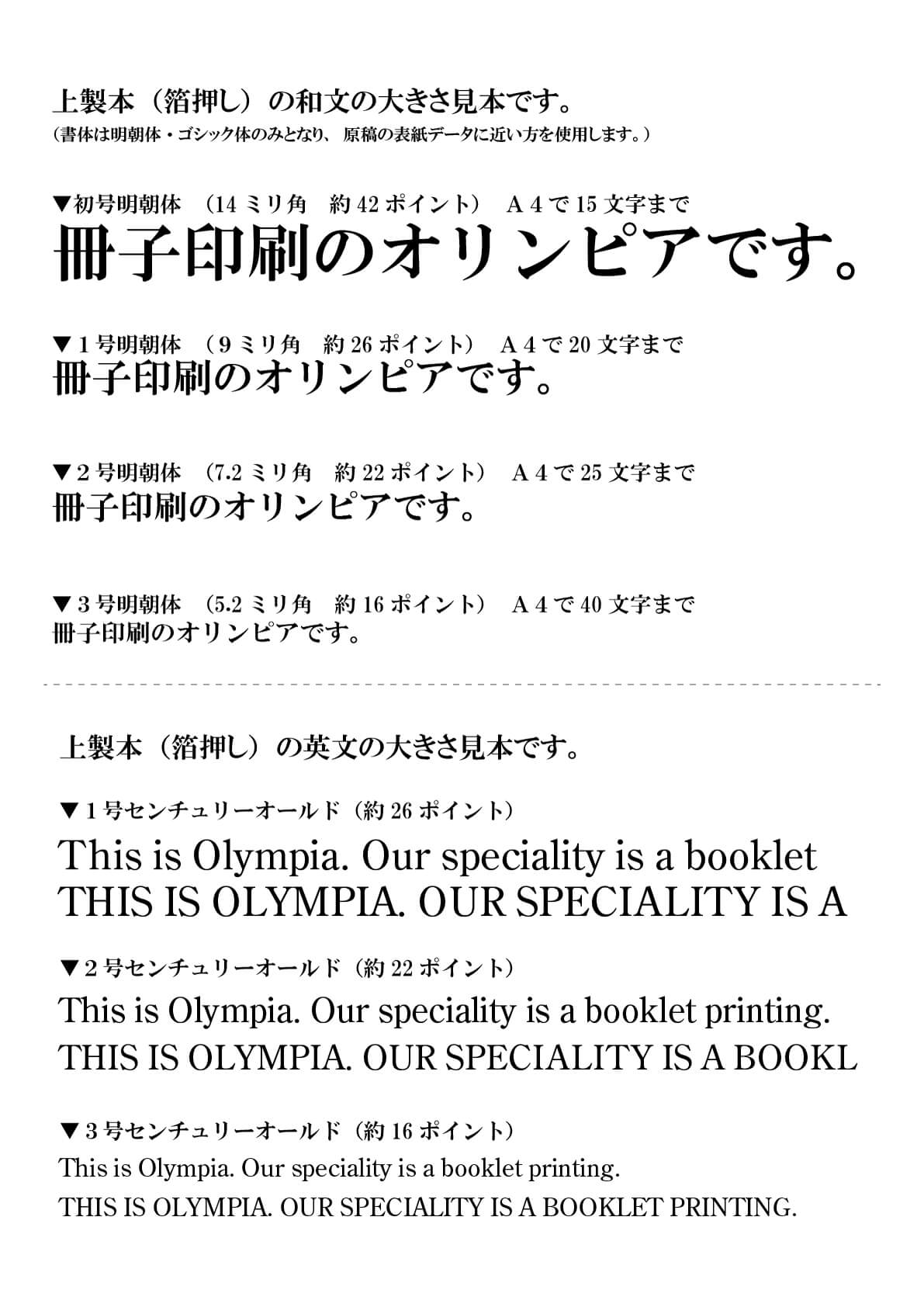

オプションを知ろう・箔押し〜プロジェクトO〜

2016年07月12日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

前回のブログから日にちがあいてしまい、久々の登場となります。

相変わらずジメジメとした湿気の多い日が続いていますが、みなさんおかわりありませんか?

この時期、体調がくずしやすくなったり、身体が重くなって何をするのも億劫になってしまうのですが、こんなときこそパワーをつけようと、先日焼き肉をがっつり食べにいきました!

みなさんも、パワーのあるものを食べて、元気に梅雨を乗りきりましょう!では、前回は、冊子をより機能的に、より豪華に仕上げる加工オプションのうち、光沢の出るPP加工についてお話しいたしました。

前回の「オプションを知ろう・PP加工〜プロジェクトO〜」ブログページへ

今回ご紹介します加工も、光りもの系つながりということで…こちらでございます!

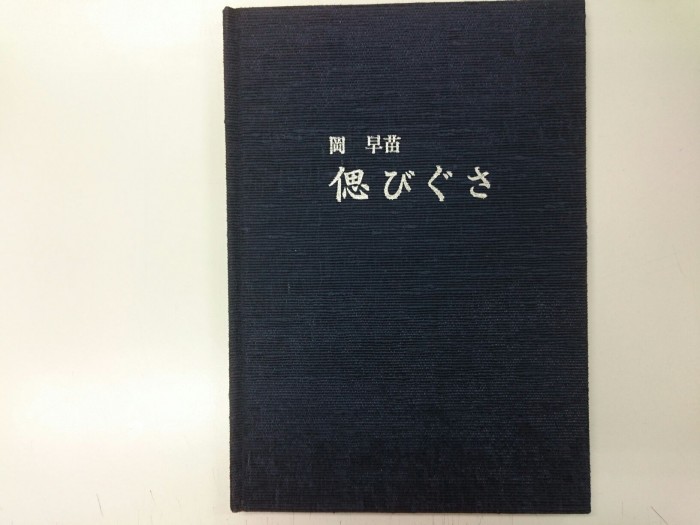

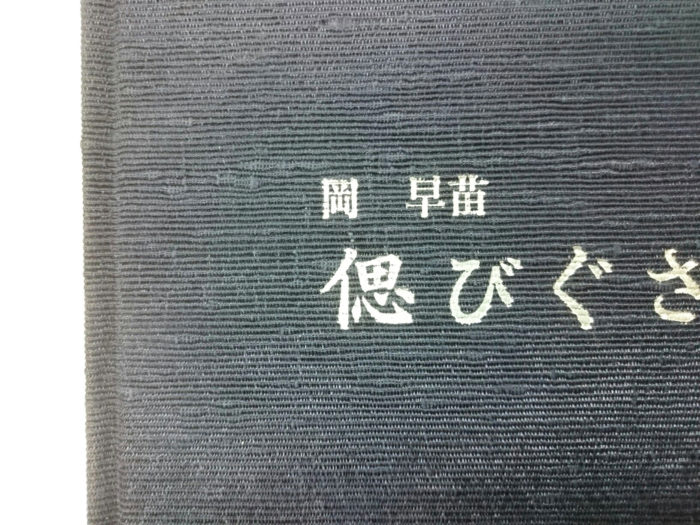

タイトル部分にご注目ください。

タイトルと著者の部分がシルバーに光っているのが分かると思います。

これは「箔押し加工」という加工オプションでして、文字の金型を使って銀箔を転写させるというものです。

印象的であるとともに、文字部分だけが輝くので華美になりすぎるのを避けたいという方にもおすすめですね。シルバーならではのインパクトがありますね。

寄って見ると、箔押しの部分にも布ばり表紙のぽこぽことした感触が残り、何とも言えない風合いですねー。

しっかりした布ばり表紙に、シルバーのきらびやかさがマッチして、高級感や品格がより際立っているように思えます。

写真は追悼集を例としていますが、他にも、自分史や記念誌などの思い出を残す一冊、あるいは格調の高さを求められる学術誌などにも持ってこいではないでしょうか?

ちなみにこちらの箔押し加工、オリンピアでは写真のシルバーだけでなく、ゴールドもございますので、表紙の色やお好みなどに合わせてセレクトしてお選びいただけます。そしてさらに!

写真のような上製本のみならず、無線綴じにも対応しております!

ご興味のある方は、ぜひご相談くださいね!●問い合わせ先はこちら●

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

▶ 続きを読む

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編9】「表紙のレイアウトに困った時は、主役を決めましょう」

2016年07月05日

デザイナーのいのせです。

昨日、お弁当用に焼いておいていた鮭をちょっと目を離した隙にうちのネコに食べられてしまいました。

足元で「みゃーみゃー」泣いているなって思ってたら、いなくなったのでどこかに行ったのかと思ってそのままにしていたら、なんか気配を感じるんですよ

ふっとテーブルの上を見てみるとテーブルの上にあった鮭をムシャムシャ食べていたんです、、、

あ~~あ~、、、

ちゃんと食べられないようにしておかなかった僕が悪いんですが、、、、

歳をとっていても、美味しいものには鼻がきいて、俊敏動くんですね。

油断大敵です。自分で冊子の表紙をつくった時に、「どこかパッとしないなぁ」「もっとメリハリをつけたいなぁ」と思った時のちょこっとポイントをご紹介します。

レイアウト作業をする中で、それぞれの文字の大きさや写真・挿絵などの大きさを「どのくらいにしようか」と考えることがあります。

全て同じくらいの大きさにしてしまうと、どれがタイトルなのか、何を伝えたいのかが見る人に伝わりにくくなると思います。だから、

「タイトルを大きくします」

「キャッチコピーを大きく目立たせます」

「写真やイラストなどのイメージを大きくします」

などなどの工夫をするのです。いくつか例をあげてみます。

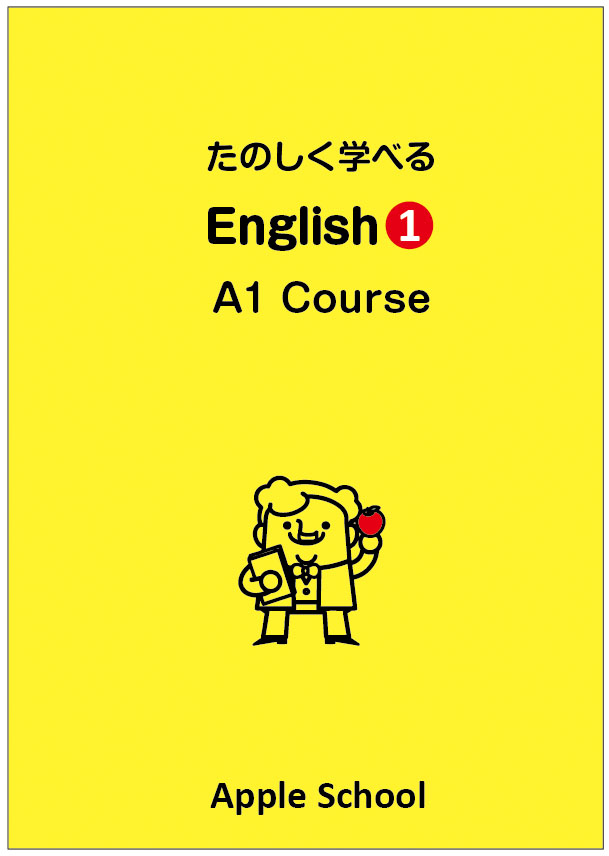

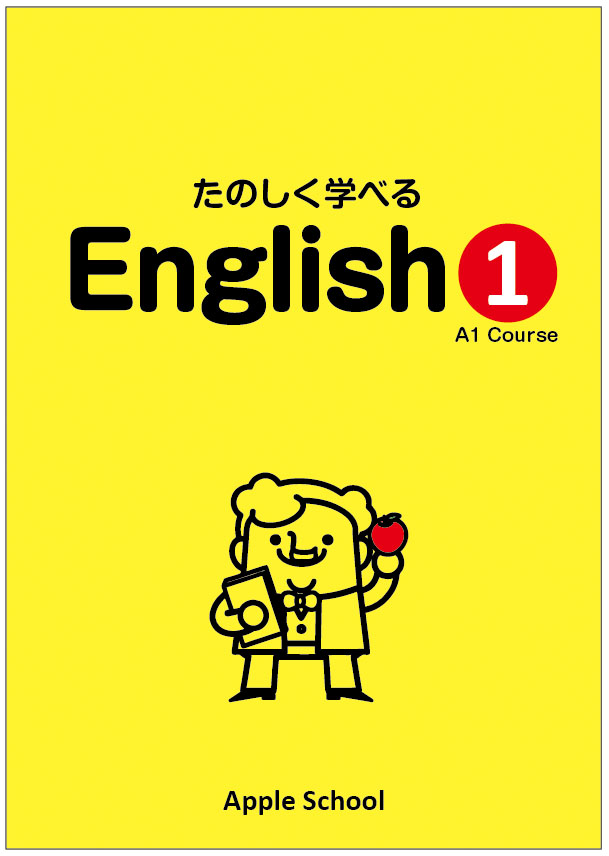

例えば、このような表紙があったとします。

だいたい同じくらいの文字の大きさになっています。やはり「タイトル」をきちんと印象づけたいので「タイトル」を大きく主役にしてみます。

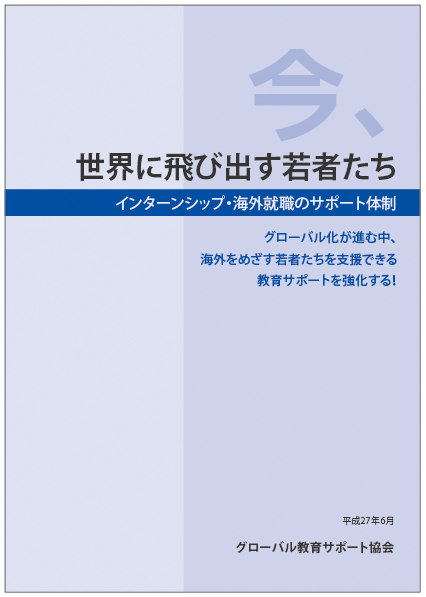

それよりも「本文の雰囲気を伝えたい」ので「イメージ」を大きくレイアウトします。

いやいや「もっとおもいきり主役を目立たせよう!」と印象的にコピーを大きくしました。

いかがですか?

「主役」を誰にするかで表紙の印象がずいぶんと変化しますね。

「主役」を決めるということは「メリハリをつける」ということかなと思っています。今つくられている表紙の「主役」は誰ですか?

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編7】「表紙レイアウト時にできる余白のバランス」

2016年06月28日

こんにちは。デザイナーのいのせです。

みなさんは、休みの日は何をして過ごされていますか?

ぼくは、子どもたちとダンボールで子どもの遊び道具をつくったり、絵を描いていることが多いんです。

子どもの日にはダンボールで兜を、先日は車に興味を持ち始めたので、車を作成しました。

(兜はかぶれるし、車もちゃんと乗れますよ!)

一緒にダンボールを集めにいって、切ったり組み合わせたり、色を塗ったりしている時間がとても楽しいです。

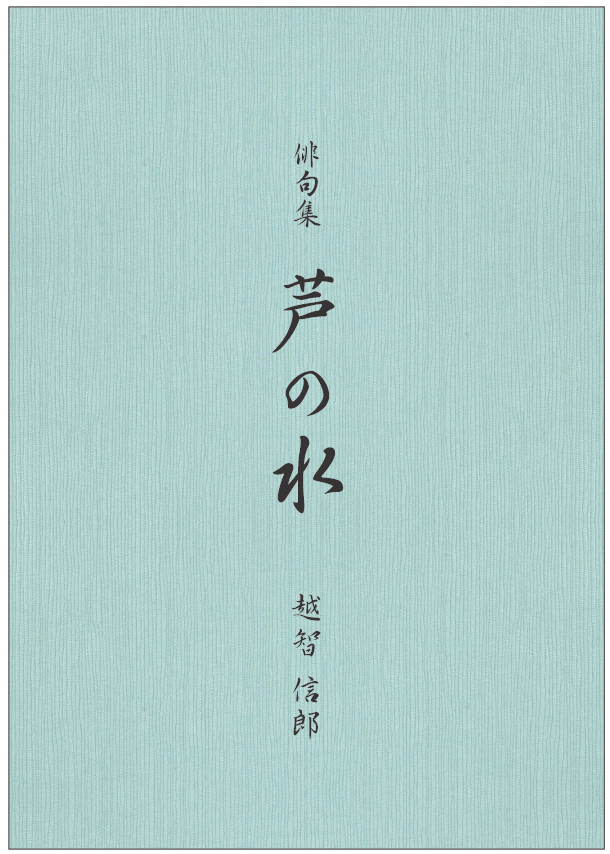

もちろん、完成したもので遊んでいる姿をみるの楽しみのひとつです。今日は表紙のレイアウトをする時にできる上下の余白の取り方で表紙のバランスが簡単に(ちょっと)良くなる方法をご紹介します。

たいていの冊子の表紙には「タイトル」の上(表紙の一番上)に余白がありますよね。

そして一番下にも余白がありますよね。

表紙の上下ギリギリまで文字があると読みづらいし、そんな表紙をつくる人は少ないと思います。

(デザインのためにワザとそうすることもありますが)では、その余白をどのくらいあけるかを意識してレイアウトしている人はどのくらいいるでしょう。

以外とこの「余白」の意識だけで表紙レイアウトのバランスがグッと良くなったりするのです。先に結論(ちょこっとポイント)を書きます!

基本的には「上の余白を下よりもちょこっと多くとると表紙のバランスが良く見えます。」

(表紙デザインのレベルが高くなってくると一概にそうは言えませんが)言葉だけではあまりピンとこないと思いますので下に「上下の余白スペースが異なる」3つの表紙を用意しました。

(左)上の余白を多くとった表紙

(真ん中) 下の余白を多くとった表紙

(右)上下の余白が同じ表紙なんとなく「上の余白を多くとった表紙」のバランスが良く見えませんか?

文字要素の重心が少し下になっている分、安定したバランスになっているという理屈です。

今後、表紙をレイアウトする時、ちょこっと「余白」にも注目されてはいかがでしょうか。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編6】「タイトルの縦書きレイアウトと横書きレイアウト」

2016年06月24日

こんにちは。

デザイナーのいのせです。蒸し暑い日が続いていますが、みなさんは体調をくずされていませんか?

ニュースなどを見ていると、今年の夏も昨年に引き続き猛暑となるようです、、、

今から暑さに負けないように体調を整えておきたいですね。では、本日のブログです。

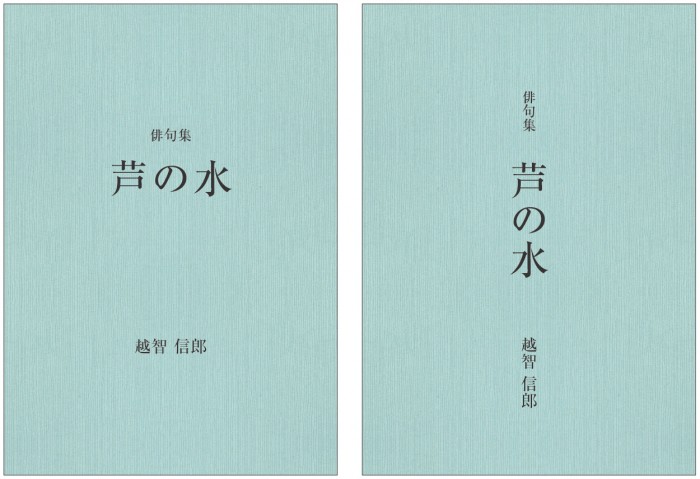

今日はタイトル文字の「縦書き」「横書き」レイアウトの基本パターンをご紹介します。私は普段、冊子などのレイアウトやデザインをつくる仕事をしているのですが、ときどき表紙をつくる際、タイトル文字を「縦書き」にするか「横書き」にするかを考えることがあります。

基本、表紙のレイアウトだけを考えるのであれば、「右開き」の冊子であろうが、「左開き」の冊子であろうが「縦書き」「横書き」どちらのレイアウトでもかまわないと思います。

どちらかというと冊子の「内容」や、タイトルの「文字」、めざす表紙の「雰囲気」によって使い分けると良いと思います。

例えば、「俳句集」の表紙をつくると

俳句で「横書き」のイメージはあまりしないので、「縦書き」の方がしっくりきていますね。

また、「俳句集」からは筆のイメージを連想しますので、タイトル文字も筆のような書体(フォント)にするとさらに雰囲気がでてきます。

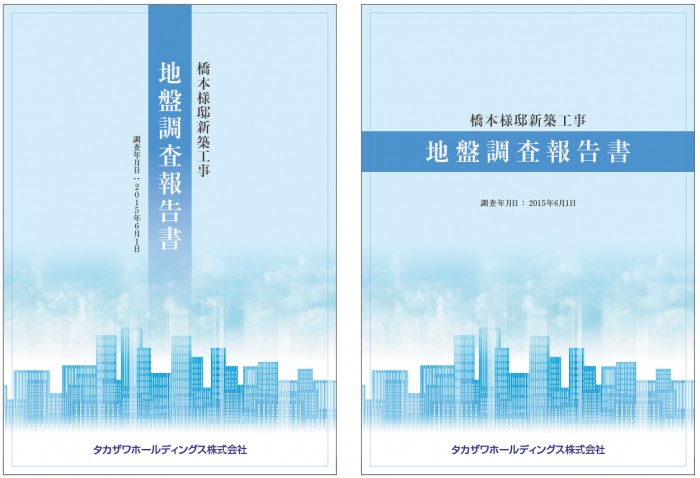

では、次に「報告書」の表紙をつくると

「報告書」では「横書き」にすることが多いですね。

タイトルの文字数も長いものが多いので、「縦書き」にするとすごく読みづらく、レイアウトも難しくなってきます。私はレイアウトする時に、日頃常に気をつけていることの1つに「らしさ」があります。

「俳句集らしさ」、「情報誌らしさ」「写真集らしさ」などなど・・・表紙をつくる前に同じジャンルで、世間に出回っている表紙がどんなレイアウトが一般的なのか(素敵に思うのか)を一度「調査」してみるのも良いかもしれません。

ちなみに私は、ほとんどの場合まず「調査」からはじめています♪●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編5】「裏表紙」のレイアウトにスポット

2016年06月20日

こんにちは。

デザイナーのいのせです。

暑い日が続いていますね。

みなさん、体調などくずされていませんか。

僕は長年続けて飲んでいたヤクルトを先週からやめたんです。

なぜって???

それは・・・・

10円値上がりしたから、、、

でも、そのせいかやめて1週間たったらいきなり体調をくずしてしまったんです、、、

恐るべし乳酸菌です。では、本日のブログです。

今回は冊子の脇役?

「裏表紙」のレイアウトにスポットをあててみましょう。冊子を自分でつくる時、「裏表紙」ってどうされていますか?

冊子の「裏表紙」によくある情報は

○タイトル

○発行日

○住所・電話番号

○メールアドレス・URL

という感じでしょうか。例えばこのような感じ。

ぜんぜん問題はありません。

あえて、あえて言うのであれば「裏表紙」にも「表紙」と同じように文字情報の大きさの優先順位をつけるとよりきれいに見えるのです。

(「表紙のタイトルなど文字の大きさと揃え方」参照)

先ほどの「裏表紙」を文字の大きさの優先順位を意識してレイアウトパターンをつくってみました。

少し整えるとずいぶん「(冊子の)裏表紙」らしくなりました。(笑)

特に飾る必要がなければ上記のパターンでいいかなと思います。がんばって表紙をつくったのであれば、「裏表紙」にもぜひ力を入れてあげてください!

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

表紙のちょこっとデザイン【レイアウト編4】「表紙のタイトルなど文字の大きさと揃え方2」

2016年06月16日

こんにちは。

デザイナーのいのせです。

みなさんは時計をする派ですか?

それとも、時計はしない派ですか?

僕は時計をする派なんです。

この前友達と会っていた時にたまたま時計をするのを忘れてしまって、ないって分かっててもいつもの癖でふっとしたときに時計をみてしまうんですね。

それをみてた友達が「時計なんていらない、携帯で充分!」って言うんです。

確かに携帯の時計の方がデジタルだし正確で見やすいかもしれないんですが、いちいち携帯をとりだして見ないといけないのが面倒くさいような、、、 でもそれよりも左手首に時計がないと気持ちが悪いんですよね。では本日の本題です。

前回は、文字の大きさの優先順位についてお話しましたが、今回は文字の置く位置・揃えに注目してみましょう。

前回は表紙の真ん中(センター)に揃えたレイアウトが中心でした。

次は、文字を表紙の「右揃え」「左揃え」にしてみます。何のために「右揃え」「左揃え」にするのでしょう?

(もちろん絶対に守らなければいけないルールではありません。)

「右揃え」なら左下、「左揃え」なら右下にスペースができたことにお気づきでしょうか?

(当たり前だ!と怒らないでください・・・)

レイアウトを考える上で意図的にスペースをつくるということはとても大切なことなのです。

スペースができた分、今のままでは少しアンバランスに感じる方もいるかもしれません。

仮にこの表紙に「写真」を入れなければならない時はどうでしょう?もしくは、「目次」が必要な時にはきれいにレイアウトがまとまり、アンバランスな感じがなくなりました。

このように表紙に入れる原稿によっては、意図的にスペースをつくり、レイアウトすることもあります。

きれいで見やすい表紙をつくる上で、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに・・・私ルールですが、この「目次」の入った「右揃え」と「左揃え」の表紙。

この違いがおわかりでしょうか?実は、「目次」が右にある方が「左開きの冊子」、目次が左にある方が「右開きの冊子」です。

(絶対に守らなければいけない決まりではないですよ〜。)

逆にすると、冊子を持ってページをめくる時に「目次」が手で隠れて見えにくくなるのです。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~19時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社