スタッフによる冊子作成日誌

綴じ方

冊子の綴じ方について事例を元に説明いたします。

-

オリンピアに寄せられた質問に回答します!【右綴じ、左綴じの違いについて】

2018年05月16日

こんにちは、オリンピアです。

今回ご紹介する、お客様からの質問は「右綴じ、左綴じの違いについて」です。

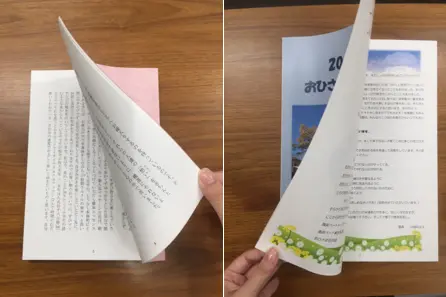

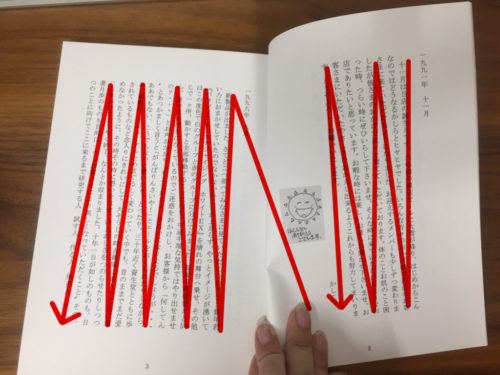

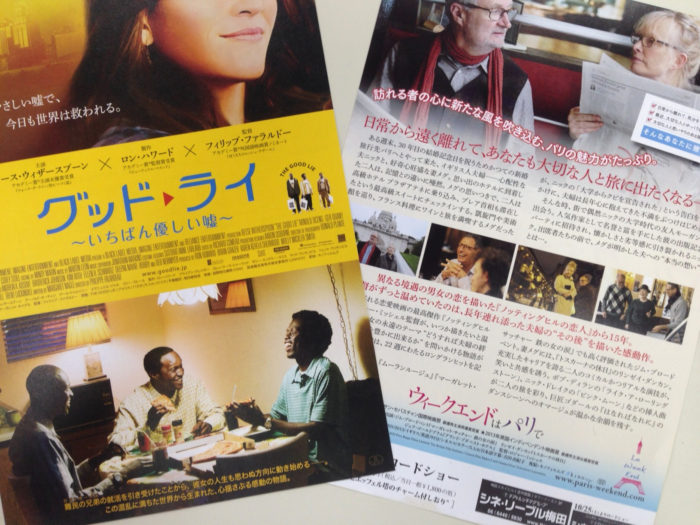

言葉で説明する前に「右綴じ」と「左綴じ」がどういう冊子かを見てみましょう。

どうして冊子を右で綴じる場合と左で綴じる場合があるのか。

その理由は、本文の書かれている方向が大きく関係しています。基本、本文が縦書きなら右綴じ、本文が横書きなら左綴じにします。

これは文章を目で追う流れが途切れにくく、読みやすいからです。実際にどのように読みやすいのか体感していただきましょう。

下の画像をご覧ください。ただ縦書きなら右綴じ、横書きなら左綴じにしないといけない…

というわけでは決してありません。一番大切なのは、お客様が「こうしたい!」と思い、ご納得されて冊子をつくること。

我々スタッフは、お客様の希望通りの冊子をつくるお手伝いをさせていただきたいと思っております。

何か不明なこと、困ったことがあればお気軽にお尋ねくださいね。

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

フォームでのお問い合わせはこちらから▶

(2営業日以内に回答します)

▶ 続きを読む -

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第四回目】

2016年08月16日

皆さま、こんにちは。オリンピア印刷の石橋です。

今日がお盆休み明けの方も多いのではないでしょうか。

みなさん、お盆休みは何をされましたか?

私は町内会の夏祭りのお手伝いをしました!

金魚すくいにヨーヨー釣り、素朴な手作り感満載のお祭りなんですが、子どもたちが喜んで金魚をすくって、ヨーヨー釣りをしてくれている姿をみてるのがほのぼのとして楽しかったです。

何回も「あと1回だけ!」ってお母さんにせがんで「もうやめなさい!」って言われている子や、1個めのポイで延々と金魚をすくっているちょっと年上のお姉ちゃんなど、いろんな子どもたちがいましたよ。

ところで、金魚すくいのすくう道具のこと「ポイ」っていうの知ってました?

私、このとき初めて知ったのですが、ご存じの方も多くて内心びっくりしてたんです。

名前があること自体知らなかった、、、では、本日の本題

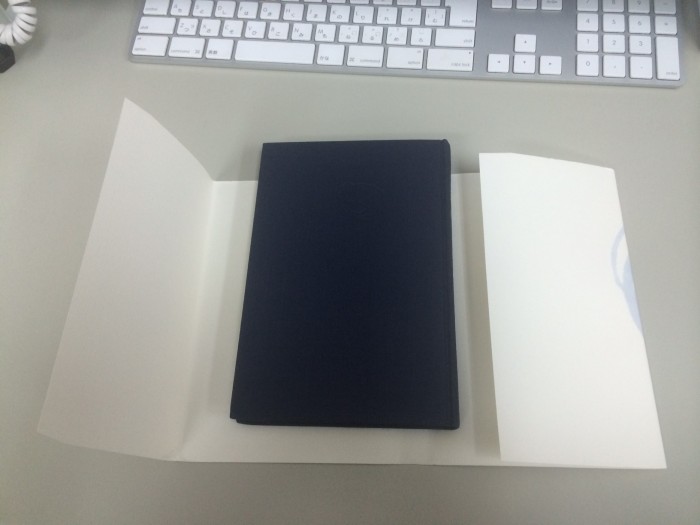

ホームページ上でオリンピア印刷工場見学【第四回目】今回は「自動無線綴じ機」をご紹介します。

では、早速ですが下の画像をご覧ください。

これが「自動無線綴じ機 BQ-270V」です。

自動無線綴じ機の幅229.5cm奥行き86cm高さ154.5cm。

製本作業中のもの。

名前の「無線綴じ」という言葉に聞き覚えはありませんか?

以前にもブログで紹介したことのある無線綴じとは、冊子を糸や針金を使わず接着剤(のり)でとめる製本方法です。

綴じている部分を背といいます。背の部分に、冊子のタイトルを入れることが多々あります。

無線綴じについて、もっと詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

『ちょこっと印刷話【デザイナーが考える、無線綴じと中綴じの違いとは?】』『無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら』

さて次は「自動無線綴じ機 BQ-270V」の性能についてお話しましょう。

「自動無線綴じ機 BQ-270V」は、最高速度で1時間に500冊の製本することができる製本機。

製本できる分厚さは最大で5cmです。

さて、厚さ5mとはどのくらの分厚さなのか実際の冊子を使って見てみましょう。厚さ5cmはページ数でいうと約1,000ページ。かなり分厚い冊子です。

ブログを読まれている中には「厚みが5cm(約1,000ページ)もある冊子が身の回りになくて実感がわきにくい」という方もいらっしゃるでしょう。

そんな方は、お手持ちのICカードの短い辺をご覧ください。

ICカードの短い辺は大体5cm。冊子の厚さのイメージを掴みたい方は参考にしてみてくださいね。

ここまでお話して「自動無線綴じ機 BQ-270V」が厚さ数mmから5cm(約1,000ページ)までの幅広い冊子を製本できるということは伝わったかと思います。

ただ「個人でも厚さ5cm(約1,000ページ)の冊子を製作してくれるのだろうか」や「大ロットでないと冊子製作の注文を受けてもらえないのではないだろうか」など…

さまざまな不安や疑問を抱えておられる方が、いらっしゃるのではないでしょうか。しかし、何の心配もいりません。

オリンピア印刷では、企業さまはもちろん、個人のお客様も大歓迎です。

印刷部数が小ロットでも関係ございません。

ご注文いただいた冊子は、すべて心を込めて製作いたします。ただご注文いただく際に注意点が1つございます!

自動見積りでは638ページまでしか製本のページ数を選択できません。

それ以上のページ数の冊子をお作りになりたい方はお電話にてご相談くださいませ。お問い合わせ、お待ちしております。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ちょこっと印刷話【2穴編】デザイナーが教える「ファイルで整理することが多い方へオススメです」 2穴/4穴編

2016年03月14日

デザイナーの梅田です。

今回は、「2穴/4穴」についてお話しします。

こちらは、そのままの意味で、「冊子に穴をあける」というオプションです。

もちろん、用途は「ファイルに収納したい」からです。例えば、ひと月に1度のペースで発行する冊子や、 何冊かのカタログをファイルにまとめてお客さまにお渡しする場合など、 先に穴があいていると、とても便利です。

(そもそも、厚みのある冊子に穴をあけられるパンチを探すのも大変です・・・)この冊子を制作する際にご注意頂きたいのは、もちろん「穴があく」こと。

そのため、『ノド』から20mm幅・天地中心100mm程度は 穴があくスペースとして、取っておいてください。

写真の重要な箇所に穴・・・文字の一部に穴・・・なんていう残念なことになりかねませんので。ちなみに、オリンピアでは、リングファイル・パイプ式ファイルにセットする、 『ファイリング作業』にも対応しておりますので、併せてご利用くださいませ。

ご注文される前にお悩みになった場合は、ページ数や部数、ご予算を含めて、オリンピア印刷のスタッフが丁寧に承りますので、お電話かメールでお気軽にご相談ください。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ちょこっと印刷話【上製本編】「『上製本(ハードカバー)はこだわり屋さんのプレゼントに最適です』と言いたい」

2016年03月12日

こんにちは、デザイナーの梅田です。

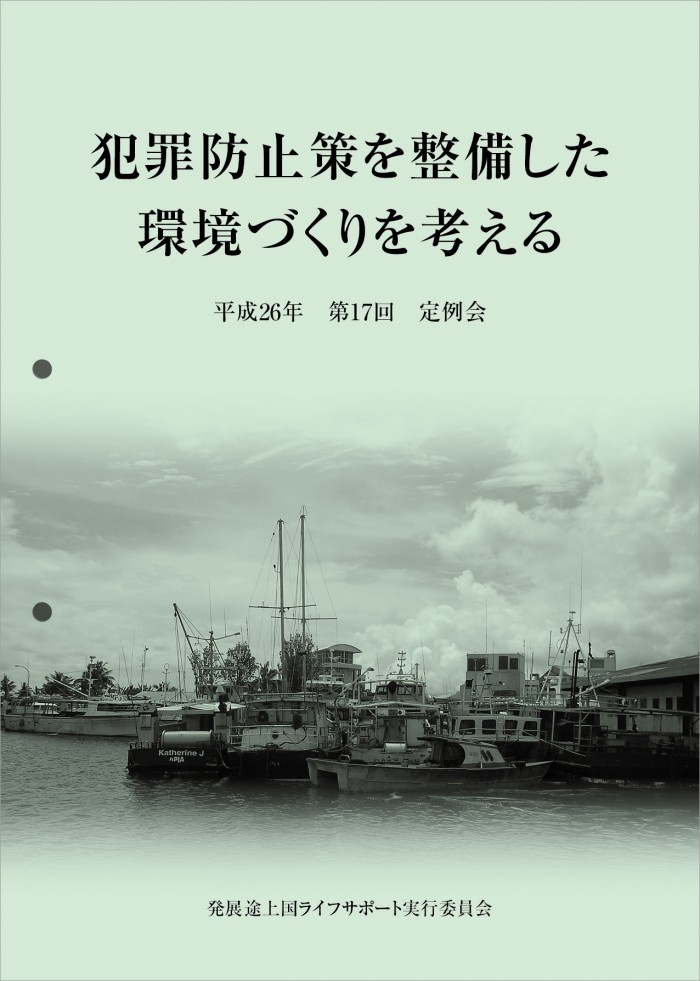

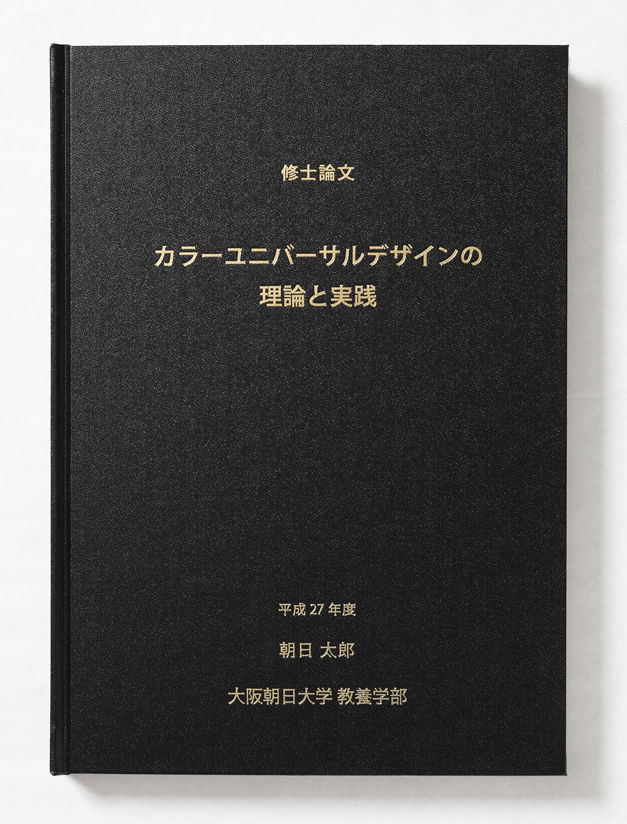

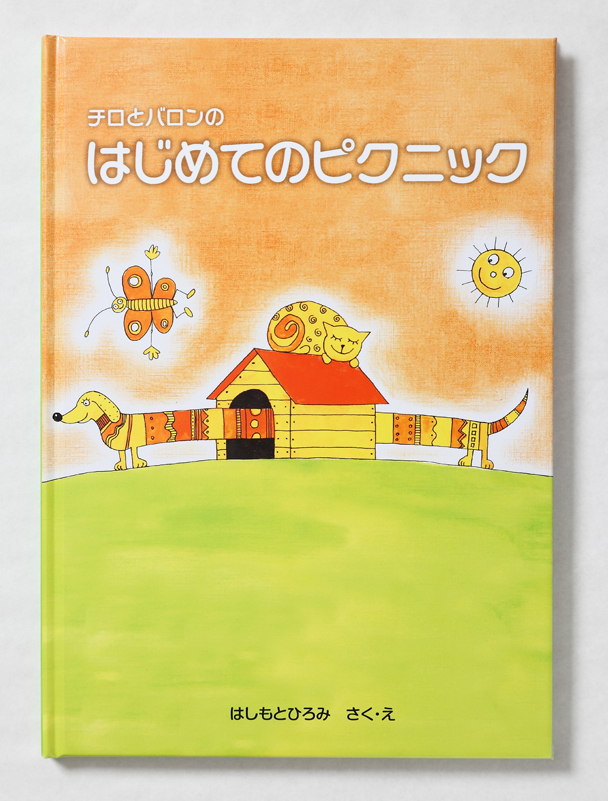

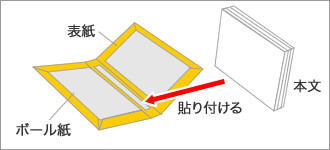

今回は、「上製本(ハードカバー)」についてお話しします。

「上製本」とは、「無線綴じ」の表紙を硬い紙にした製本のことで、 一般的に「ハードカバー」(こちらのほうが分かりやすいですね)といいます。

必然的に重厚感が出ますので、高級感が演出できます。

もちろん、耐久性に優れているので、長く残しておきたい冊子、卒業アルバムや社史などの記念誌にもってこいですし、もちろん小説にもオススメです!

余談ですが、建設工事完了後に施主様にご提出する「成果品」(※工事内容の詳細報告書)に使用されるのが、この製本方法で、「布貼り上製本」「黒レザー上製本」にタイトル文字を「金箔押し」で印刷します。(「金文字上製本」と呼ばれることもしばしば)

他にも契約書・報告書・論文製本等にもよく見かけることがあります。

選ぶ理由として、重厚感や高級感よりも耐久性に優れていることが重要だそう。

数十年間、倉庫や本棚に放置ということも多いそうです。※諸説あります。さて。

せっかく「上製本」で印刷するならば『こだわり』たいのが人のサガです。

※もちろん個人差はあります。そこで、個人的に表紙でオススメのオプションを2つご紹介します。

1つ目は「PP貼り」。

カタログや書籍によく使用されていますが、 フィルムを圧着させる加工のことで光沢感のあるもののことです。

表紙がカラー印刷で写真やイラストを使用している場合にオススメです。2つ目は「カバー」です。

こちらは『言わずと知れた』、というものですが、 これがあるとないとでは、本の表情が全然違います!小説や絵本やイラスト集などにはぜひともご使用ください。ようやく本ブログのタイトル説明なのですが、 表紙にこだわるということは内容にもこだわったという証しでもあり、 そこまで表紙にこだわった本・冊子は可愛いものです。

ぜひ、刷り上がった本を近しい方にプレゼントしてみてください。 もしくは、プレゼントを目的とした本をぜひ作ってみてください。 素敵な記念の本になること間違いなし、と、私個人は考えています。 (・・・賛同者を求めています。・・・ぜひ。)自主制作での場合、コストがかかり過ぎるかもと心配もあると思いますが、オリンピア印刷では一冊からのご注文を承っていますので、 お気軽にお問い合わせください。

ご注文される前にお悩みになった場合は、ページ数や部数、ご予算を含めて、オリンピア印刷のスタッフが丁寧に承りますので、お電話かメールでお気軽にご相談ください。

●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

ちょこっと印刷話【デザイナーが考える、無線綴じと中綴じの違いとは?】

2016年03月07日

デザイナーの梅田です。

日増しに春めいてくる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?今回は、「製本方法」についてお話しします。

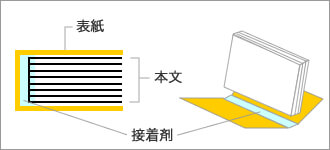

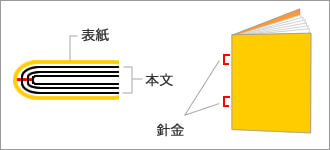

製本方法を調べると、よく「中綴じ」・「無線綴じ」という言葉が出てきます。「中綴じ」→冊子の背を2点ホッチキス(針金)で留める方法

「無線綴じ」→接着剤(糊)で固める方法のことです。

»中綴じで選べる基本仕様について詳しくはこちら

»無線綴じ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちらどちらを選ぶかは、ページ数によります。(オリンピアでは中綴じは64頁まで)

私個人の感覚では「中綴じ」はお手軽な感じがするので、

フリーの情報誌やテスト(・・・結果は思い出したくもないですが)、ノートなど、長期保存を目的としない冊子に向いているのでは、と思います。また、開きが良いので書き込み作業にもってこいです!

(・・・「テスト押し」というワケではありません)対して、「無線綴じ」は必然的に「背表紙」が出来ますので、 デザイン箇所が1面増えます!

(本好きは皆、背表紙も好きだと思っています!)背表紙があると、本棚に立てたままでも何の冊子か解りやすくなります。

例えば、何冊かにまたがる冊子や毎年増えて行く冊子は管理がしやすいので、製品カタログやマニュアル、報告書、もちろん、小説や俳句集など、長期の保存をするものにオススメの製本方法です。★「背表紙」はページ数と使用する紙の重さで幅が変りますので、印刷する際にお問い合わせください。

ご注文される前にお悩みになった場合は、ページ数や部数、ご予算を含めて、オリンピア印刷のスタッフが丁寧に承りますので、お電話かメールでお気軽にご相談ください。

▶ 無線とじ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら

▶︎ 中とじで選べる基本仕様について詳しくはこちら●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

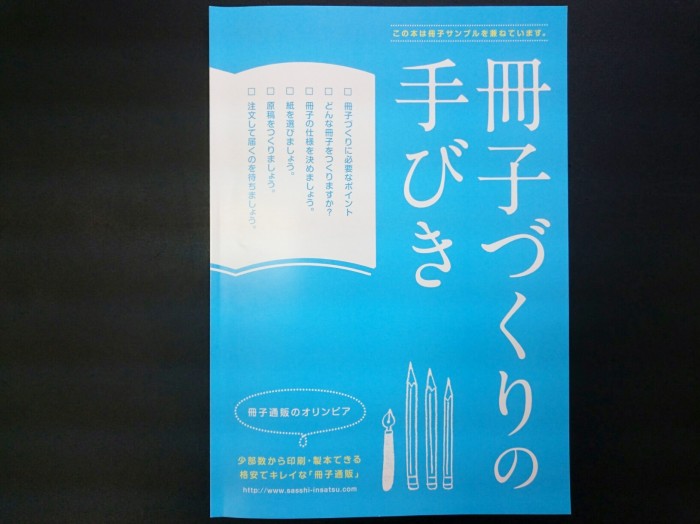

無料資料を活用しよう〜プロジェクトO〜

2016年02月12日

皆さん、こんにちは。オリンピア印刷新人の藤原です。

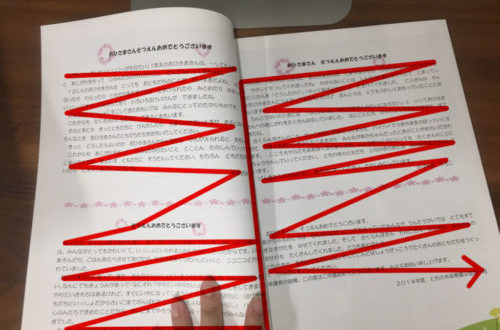

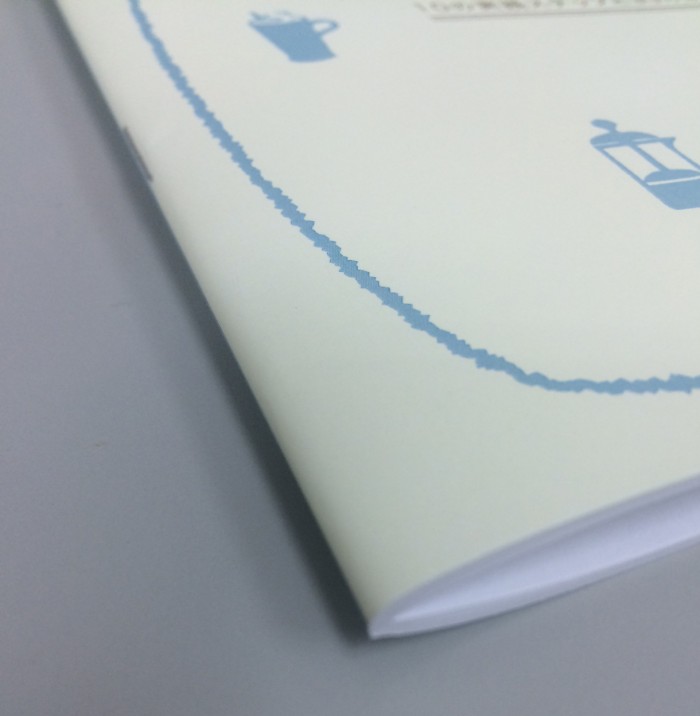

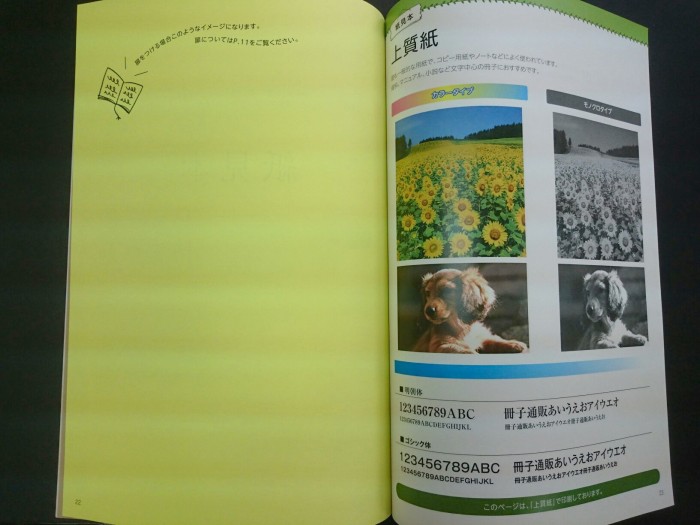

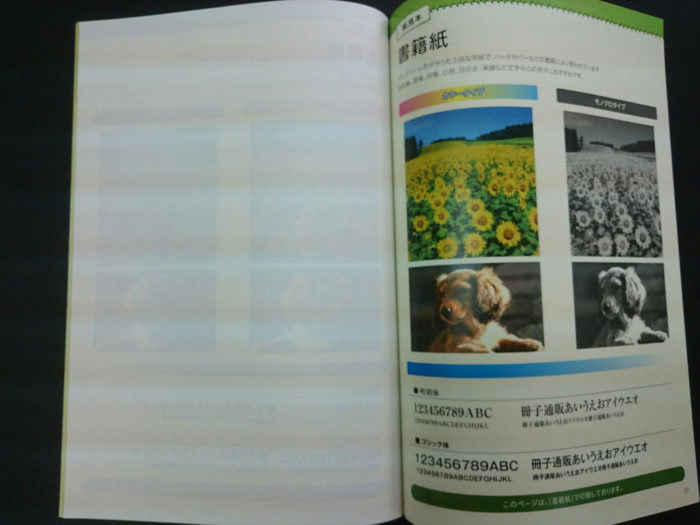

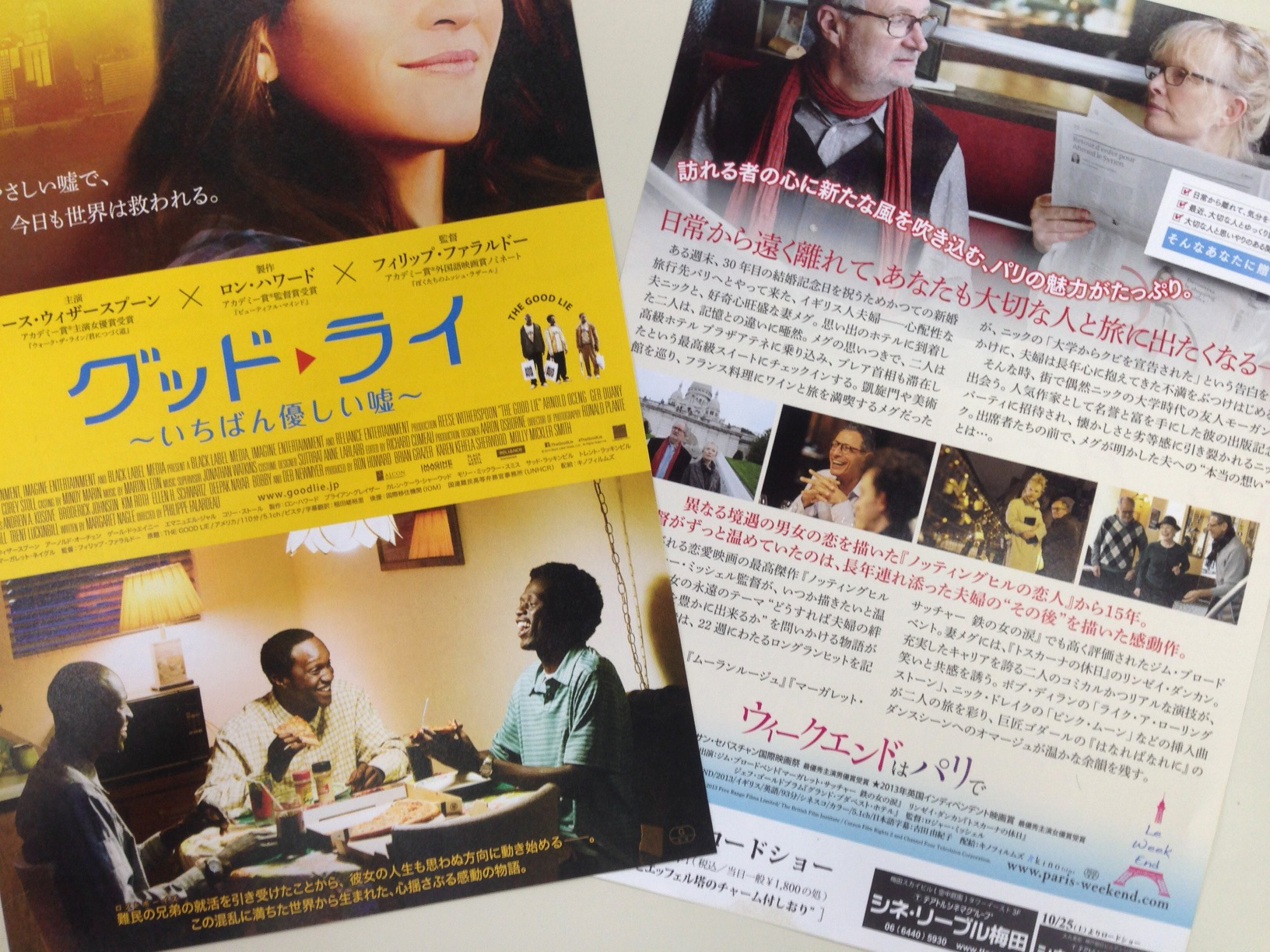

これまで、俳句集を作るにあたっての過程をオリンピアの公式サイトを中心としていろいろとご紹介してきましたが、今回は、公式サイトに加えて、冊子作成のイロハをさらに網羅できるあるものについてお話しいたします。

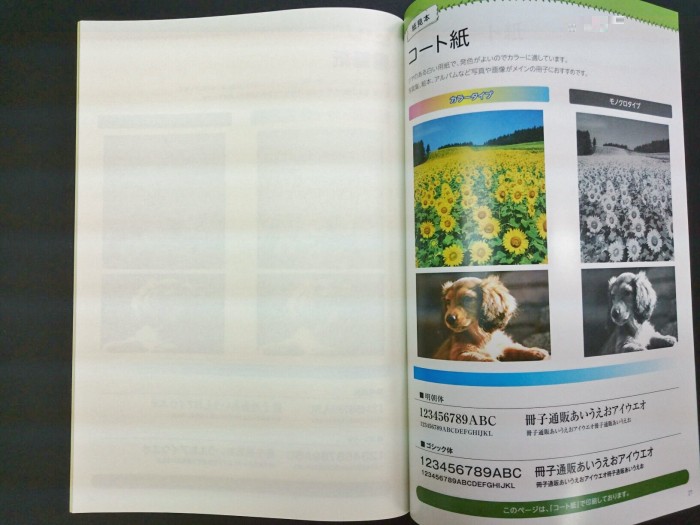

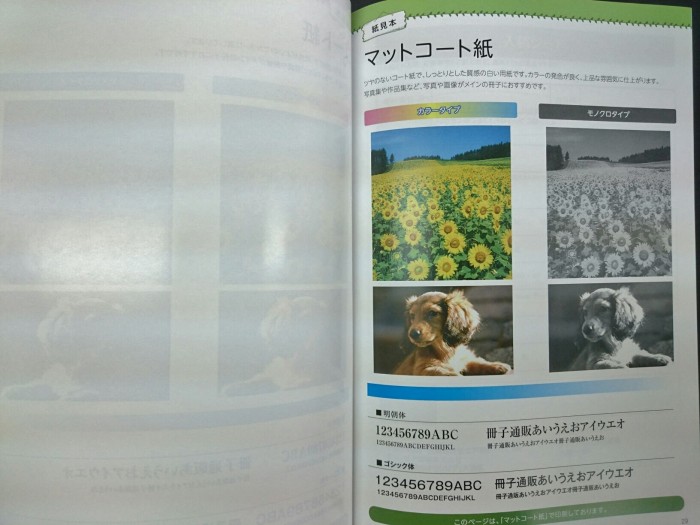

前回までは数回に分けて、表紙用紙の選択についてお話ししました。

その際、オリンピアで無料発送している「表紙用紙色見本帳」についてもご紹介しました。

バナーをクリックし、お届け先を入力していただくだけで無料発送しますのでご活用ください…とお伝えしましたが、 実は、表紙用紙色見本帳には、冊子作成の強いパートナーとなる一冊…そう、 「冊子づくりの手びき」というご案内もセットでついてくるのです!こちらはA4サイズの冊子でして、 主に作られている冊子の一覧、冊子の仕様説明、用紙の種類紹介、よくあるQ&A…などなど、 冊子作りの基本事項が写真つきで掲載されています。

さしずめ、公式サイトにあります内容を、シンプルかつ分かりやすく凝縮した一冊と言いましょうか。

こんな便利な手びきが自宅にいながら無料で手に入るなんて、 かゆいところまで手が届きますね〜、さすがオリンピア!(またしても自画自賛)

しかもこの手びきは、冊子ならではのメリットがあるのです。それは…ドゥルルルル…(ドラムロール)、

ダン!

なんと、本文用紙の紙見本も兼ねているのです!(ジャーン!)

前回ご紹介した「表紙用紙色見本帳」は、その名の通り、 表紙に使われる用紙を見て触れてセレクトできるというものでしたね。

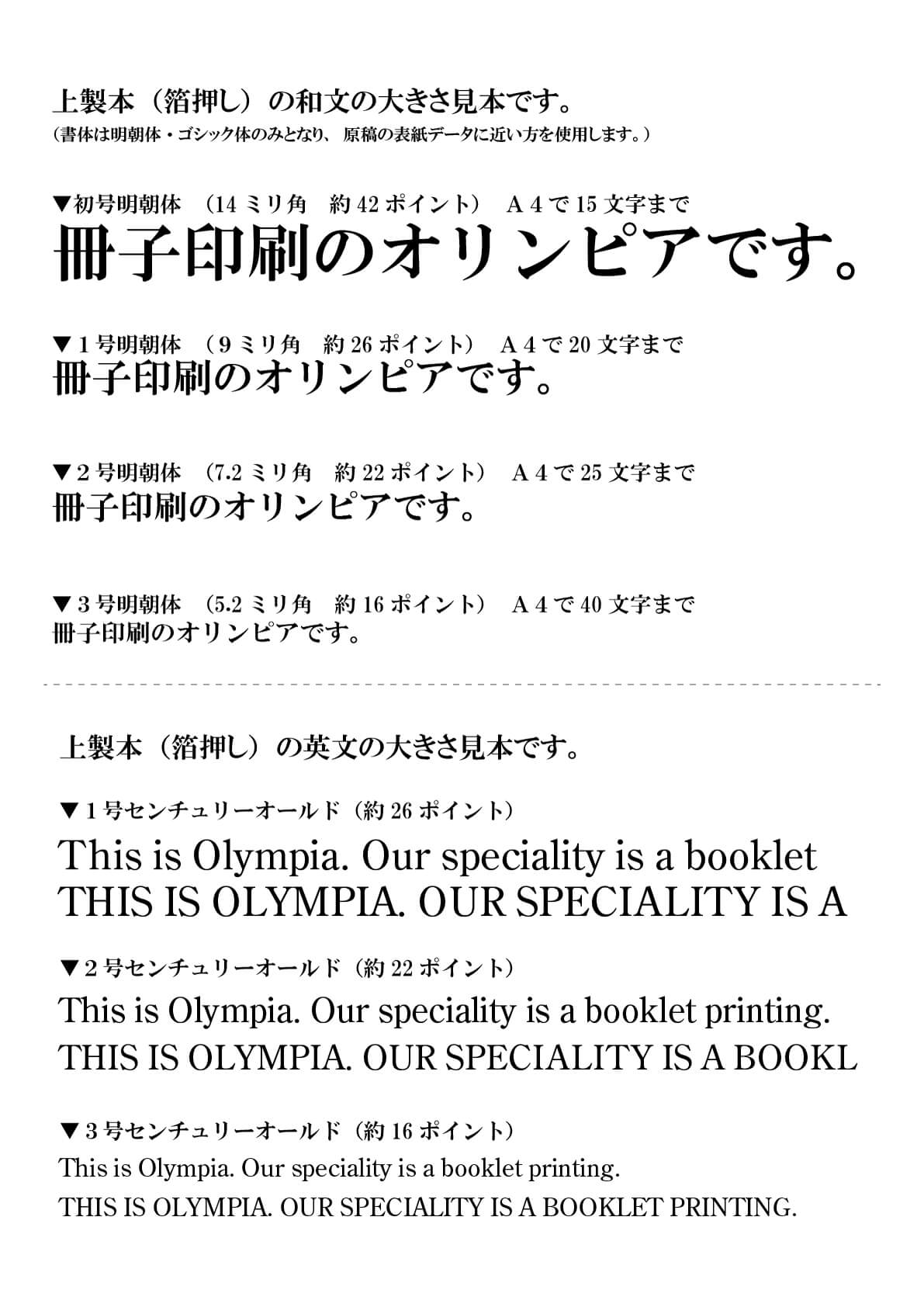

同様に、この手びきには「紙見本」というページが設けられています。 どのようなページか、というと、このようになっています。このように見比べてみると、それぞれの用紙の違いがお分かりいただけるでしょうか?

各ページにカラーやモノクロの画像、明朝体やゴシック体の文字が掲載されているので、 実際の印刷イメージが一目で分かる上、比較検討もバッチリ!

もちろん現物の用紙なので、手触りもしっかりチェックできます。

文字中心か写真中心か、ツヤにこだわるか…などなど、 目的に沿った用紙をお選びいただけることでしょう。とっても役立つこちらの「冊子づくりの手びき」は、 「表紙用紙色見本帳」とセットで、お申し込みから2営業日以内に発送いたします。

冊子作りの疑問や不安もしっかりサポートしますので、 ぜひお気軽にご請求くださいね!▶資料請求はこちらから

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_request.php●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子印刷をする際に知っておきたい「冊子の縦型と横型の違いについて

2015年07月17日

皆さん、こんにちは!オリンピアの石橋です。

台風11号は通りすぎ日本海に抜けたとのことですが、大阪では雨が降りしきっています。今回から冊子の縦型と横型の違いについて、2回に渡ってご説明したいと思います。

ではまず、縦型について。

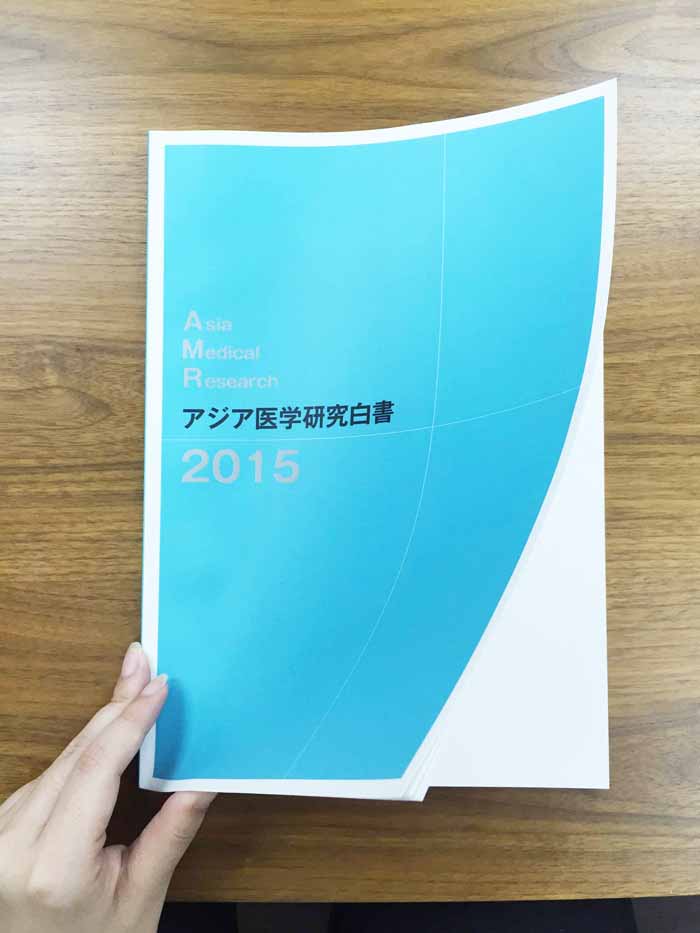

縦型の定義は「長い辺で綴じられた冊子」ということです。それだけだと、ちょっと分かりにくいと思いますので下の写真をごらんください。

ブルーの冊子は左側の長辺が、ホワイトの冊子は右側の長辺が綴じられていますよね?

だから「縦型」の冊子なのです。縦型の冊子は、もともと縦書きが主流だった日本語の文章を掲載するのに適しているといわれています。

とはいえ、今では横書きの縦型冊子も多くあります。その理由は、以前のブログでもご紹介しましたが、「右綴じ」の場合は本文を縦書き、

「左綴じ」の場合は横書きが見やすいから。そのため、縦型の冊子であっても左綴じであれば、横書きの文章を掲載することが多々あるのです。

▶冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜タテ書き編〜

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/name-bookbinding2/

▶冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜ヨコ書き編〜

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/name-bookbinding3/では、横型はどんな冊子をつくるのに向いているのでしょうか。

……気になりますね! しかし、残念ながら今回のブログはここまで!

気になる横型の詳細は次回のブログにてご説明いたします!「こんな冊子をつくりたいけどできるかしら」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。

スタッフがお客さまの「つくりたい」を叶えるご提案をさせていただきます。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜ヨコ書き編〜

2015年06月09日

最近雨が多いですが、皆さまいかがおすごしでしょうか。

天気予報は見ない私ですが梅雨の時期だけは気になって見ています。

晴れ間に洗濯がしたいオリンピア印刷の橋本です。前回、タテ書きの特徴についてお話ししましたので、今回はその続き。

ヨコ書きの特徴についてお話しします。ちなみにタテ書きは、新聞や小説、国語の教科書の本文のように、見た目に格式を持たせたい場合や、文章をしっかり読ませたい場合に多く使われているってお話でしたね。

▶冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜タテ書き編〜

https://www.sasshi-insatsu.com/ではヨコ書きについて。

もともと、タテ書き文化だった日本にヨコ書きが本格的に登場し始めたのは、明治前後のことだそうです。

鎖国が終わって外国の文化が入ってきた時に、ヨコ書きの書籍なんかもたくさん入ってきたんでしょうね。それを考えると、ローマ字やカタカナ語、算用数字はヨコ書きの方が読みやすいといわれるのも、当たり前と言えば当たり前。

どれも欧米から輸入されたものですから。タテ書きの文字に見慣れていた当時の日本人は、左から右ヘと横書きされている文章を見てビックリしたことでしょう。

「どうやって読むんだこれ!」みたいな・・・。その後、ヨコ書きが庶民の間でも一般的になったのは第二次大戦以降といわれています。

そして現在。

具体的にはポスターやチラシ、カタログやリーフレットなどの文章、または、子ども向けの冊子、絵本といった、気軽に読める短文のものによく使われている印象です。

ポスターやチラシのほか、写真点数の多いカタログの文章などもヨコ書きがよく見られます。さらに、確実にヨコ書きが多いのが、今ご覧になっているウェブ媒体!

もともとフランクな内容、短い文章、カタカナ語やローマ字が多い媒体ですし、パソコン画面は視認性(見やすさ)が紙媒体に比べると高くないため、気軽に読めるヨコ書きが適しているのでしょう。

小説もケータイ小説はヨコ書きでしたし、新聞でさえウェブではヨコ書きですからね。

ではこの辺りでヨコ書きの特徴をまとめると、

●ローマ字やカタカナ語、算用数字が読みやすい

●短文が読みやすい

●ウェブ媒体と相性が良いオリンピアの製作事例では、

>> 小冊子・ハンドブック

https://www.sasshi-insatsu.com/handbook/>> テキスト・問題集・教科書・練習帳

https://www.sasshi-insatsu.com/workbook/>> マニュアル・取扱説明書

https://www.sasshi-insatsu.com/manual/>> 絵本

https://www.sasshi-insatsu.com/picturebook/などが挙げられます。

タテ書きの回でもお話ししましたが、もともとタテ書きが多かった会社案内や社史なども、最近ではヨコ書きが増加中。

このまますべての文章がヨコ書きになったらどうしよう!

などとタテ書き派の私はいらぬ心配をしていますが、冊子や書籍を製作される時は、これまでのご説明を参考にして、自由にタテ書きヨコ書きを決めてくださいね。●問い合わせ先はこちら●

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社

-

[冊子印刷の豆知識]冊子や本の名称について―綴じ方編―

2015年06月05日

こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

ようやく週末ですね。皆さまいかがおすごしでしょうか。

以前のブログでは、「上製本」と「並製本」の違いについてご紹介しました。

▶[冊子印刷の豆知識]冊子や本の名称についてー製本編ー

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/その中で、少〜しだけ「綴じ方」についてお話しました。

「無線綴じ」「あじろ綴じ」…など、耳慣れない単語が出てきて、 「え?え?何?」と思われたかもしれません。

そこで今回は「綴じ方」について簡単にお話しします!綴じ方は、大きく分けると2種類。

接着剤を使う「無線綴じ」と、綴じ糸や針金を使う「有線綴じ」があります。まず、無線綴じは背表紙の部分に、接着剤を塗って綴じる方法です。

がっちり綴じられるので、ページ数の多い冊子に使われることが多いです。中でも、背の部分にスリットを入れて、接着剤をより深く浸透させる方法を「あじろ綴じ」と呼びます。

一方、有線綴じは、糸で綴じる「糸かがり(綴じ)」や 針金で綴じる「針金綴じ」があります。

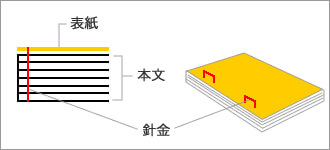

さらに「針金綴じ」には、冊子を折って閉じた状態で 背の部分に上から針金を通す「平綴じ」と、 本を開いた状態で真ん中から針金を通す「中綴じ」があります。

見開きやすく、読みやすいのがメリットです。並製本

(ソフトカバー)無線綴じ 無線綴じ・

あじろ綴じ「無線綴じ」は糸や針金を使わずに、背をホットメルト(接着剤)で綴じる方法です。

最も一般的な綴じ方です。

背にスリットを入れて接着剤をより浸透させ、強度をあげる方法を「あじろ綴じ」と言います。無線綴じとあじろ綴じは同じ見た目をしています。

有線綴じ 中綴じ 表紙と中身を重ねて開き、背になる部分を針金で綴じる方法です。

ページ数が少ないフリーペーパーやカタログによく用いられます。

平綴じ 背の端から5mm程度内側の部分を、針金やホチキスでとめる方法です。

上製本

(ハードカバー)有線綴じ 糸綴じ

アジロ綴じなど冊子の中身となる、本文を綴じた束(つか)を作り、束の上に芯となるボール紙に紙やクロスを貼った表紙をかぶせて、製本したもの

記念誌や写真集などによく使われます。

有線綴じと無線綴じ、どんな冊子をつくるのか、目的に合わせた使い分けをご提案いたしますので、お気軽にお問合せください。

▶ 無線とじ(くるみ製本)で選べる基本仕様について詳しくはこちら

▶︎ 中とじで選べる基本仕様について詳しくはこちら●問い合わせ先はこちら↓↓

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社 -

冊子の「タテ書き」と「ヨコ書き」の特徴〜タテ書き編〜

2015年06月01日

こんにちは。オリンピア印刷の橋本です。

ブログを更新してる最中に地震があり、ひやっとしました。

インターネットの画面とにらめっこしながら仕事をしているので、すぐに地震速報を調べました。

どうやら震度1だったようです。

ついつい先延ばしにしてしまいますが、やっぱり備えが第一ですね。ところで、以前のブログで、冊子の「右綴じ」と「左綴じ」の特徴についてご説明しましたが、覚えていらっしゃいますでしょうか。

覚えていない方は、こちらでご確認ください。▶冊子印刷で気になる「右綴じ」と「左綴じ」のヒミツ!?

https://www.sasshi-insatsu.com/diary/基本的に「右綴じ=タテ書き、左綴じ=ヨコ書き」が適しているって結論でしたが、そうすると、「じゃあタテ書きとヨコ書きにはどんな特徴があるの?」

…って話になりますよね?

そこで、タテ書きとヨコ書きの特徴を2回にわたってご紹介したいと思います。まずは、タテ書きについて。

前回もお話ししましたが、もともと日本語はタテ書きの言語。

これは漢字文化圏の特徴です。一説によると、漢字は天から降ってきたものだから上から下へ書くようになったとも。

当時の人々にとって文字や言葉は、神様から贈られたと考えるほど大切なものだったのでしょうね。

(歴史好きとしては感慨深いお話です!)他にも色々な説があるようですが、事実、日本では伝統的にタテ書きが多く使われてきました。

現在では、新聞や小説、国語の教科書の本文のように、見た目に格式を持たせたい場合や、文章をしっかり読ませたい場合にタテ書きが多く使われているようです。

また、タテ書きで書かれた日本語はヨコ書きのものよりも文字が映え、美しく見えるのだとか。

この辺りでタテ書きの特徴をまとめますと、

●長文が読みやすい

●カッチリした雰囲気になる

●日本語がきれいに見えるオリンピアの製作事例では、

▶記念誌・社史・周年史

https://www.sasshi-insatsu.com/memento/▶俳句集

https://www.sasshi-insatsu.com/haiku/

といったところでしょうか。でもこの特徴や製作事例、あくまでもセオリーであってルールではありません。

実際、社史や会社(学校)案内といった、これまではタテ書が主流だった冊子もヨコ書きで製作されるケースが最近では増えてきています。

きっと、対象読者である社員や高校生たちがヨコ書きに見慣れてきているからでしょうね。ですから、ひとつの基準として参考にしていただければと思います。

では次回、ヨコ書き編に続きます!

●問い合わせ先はこちら↓↓

▶ 続きを読む

・フリーダイヤル:0120―55―8637(「冊子印刷の件」とお伝えください。)

・問い合わせフォームはこちら↓

https://www.sasshi-insatsu.com/p_bookletform/p_asahi_inquiry.php

営業時間:平日9時~18時まで(定休日:土・日・祝)

オリンピア印刷株式会社